こんにちは。ワケガイ編集部です。

相続した家に借金がついていたり、固定資産税の負担を避けたいケースでは、放置すれば大きな金銭トラブルに発展する可能性があります。その際に検討されるのが「相続放棄」です。

相続放棄とは、故人の財産や負債を一切引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きのこと。借金や税金の負担を免れられますが、期限を過ぎると放棄できず、結果的にすべてを背負うことになります。

こうした判断をする際に見落とされがちなのが「相続放棄した家の解体費用」です。放棄したつもりでも費用請求や管理責任が残る場合があり、事前の理解が不可欠です。

本記事では、相続放棄した家の解体費用を誰が払うのか、そして避ける方法や関連リスクまで詳しく解説します。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

相続放棄の概要についておさらい

相続放棄という手続きは、故人の財産や借金を「一切受け取らない」という意思を家庭裁判所に正式に示すことを意味します。財産が多いと感じても、負債や滞納税金が相続対象に含まれていると後々のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

そうしたリスクを避けるための方法として相続放棄がありますが、誤解されやすい点も少なくありません。相続放棄をすれば全ての責任から解放されると思う人もいますが、実際には「相続人でなくなる」という法律上の立場が変わるだけで、放棄後も一定の管理責任が求められるケースがあります。

まずは、この制度がどのような仕組みなのか、そしてどのような制約があるのかを理解しておきましょう。

関連記事:相続放棄の手続きは自分でできる?流れや専門家に相談すべきケースを紹介

相続放棄の期限とは

相続放棄には厳格な期限があり、基本的には「相続が開始したことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が財産や負債の状況を確認し、相続するかどうかを判断するために設けられています。

3か月を過ぎると、自動的に「相続を承認した」と見なされ、借金や滞納税金まで引き継ぐ可能性があります。

ここで注意が必要なのは、相続放棄の期限はケースによって変動する場合があることです。例えば、遺産の存在を知らなかったり、相続人が未成年だったりすると、家庭裁判所が認める形で期限が延びることもあります。

しかし、基本のルールは3か月以内です。期限内に判断できるよう、早めに財産の有無を調べ、必要に応じて裁判所への申立て準備を進めることが求められます。

(参考:裁判所「相続の放棄の申述」)

【ケース別】相続放棄した家の解体費用は誰の負担?

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。つまり、財産を引き継ぐ権利も義務もなくなります。しかし、相続人が複数いる場合や、全員が放棄した場合、空き家の管理や解体費用をめぐって思わぬ形で費用が発生することがあります。

ここからは、実際の相続状況に応じて、誰が解体費用を負担することになるのかを3つのケースに分けて解説します。

- ケース①:相続人が存在する場合

- ケース②:相続人が全員放棄した場合

- ケース③:相続財産が国庫に帰属した場合

次項より、個別にみていきましょう。

ケース①:相続人が存在する場合

相続放棄をしたとしても、他に相続人がいれば、その人が不動産を引き継ぐことになります。

一例を挙げると、長男が相続放棄をしても、次男や配偶者が相続する立場にある場合、空き家の所有権はその人たちに移る。その上で、所有者となった人物が解体費用を負担するというのが基本的なルールです。

複数の相続人が存在し、それぞれが不動産の持分を共有している場合は、持分の割合に応じて費用を分担することになります。

例えば、持分割合が2分の1ずつであれば、解体費用も2分の1ずつ負担する形になります。ただし、相手が費用負担を拒む場合や、連絡が取れない場合にはトラブルに発展する可能性もあります。解体には所有者全員の合意が必要になるため、早めの協議が求められます。

ケース②:相続人が全員放棄した場合

相続人全員が相続放棄をすると、その時点で相続人が不在となり、不動産の所有権は誰にも帰属しない状態になります。このような場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「相続財産管理人」という専門の管理人を選任することになります。

この管理人が、不動産を含む遺産全体の整理を行い、必要に応じて空き家の解体を進めます。

解体費用については、遺産の中に現金や換金可能な資産があれば、それを使って支払うことになります。ただし、土地と空き家以外にほとんど資産が残っていないケースでは、解体費用を賄えない可能性もあります。

その場合、不動産は競売にかけられるか、放置状態が続くことになり、近隣からの苦情や行政対応の引き金になることもあります。

ケース③:相続財産が国庫に帰属した場合

相続人がまったくいない、または全員が相続放棄をして財産管理人すら選任されなかった場合、残された不動産は最終的に国庫に帰属します。しかし、ここで注意が必要なのは、国が不動産を引き取るからといって、整備や管理を積極的に行うわけではないという点です。

特に空き家などは管理責任を放棄されることが多く、実質的に誰の手にも渡らず放置されるケースが目立ちます。

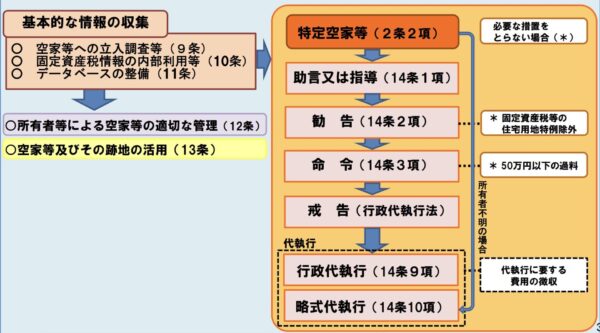

老朽化が進み、倒壊や火災などの危険があると判断された場合、自治体が「特定空き家」として行政代執行を行い、強制的に解体する措置が取られることがあります。この場合、過去の所有者や、放棄するまでの間に管理責任を負っていた人に対して、解体費用の一部または全額が請求されるケースもあります。

すでに放棄したつもりでいても、法的に完全に責任を免れたとは言い切れない状況が残ることもあるため、慎重な対応が必要です。

(参考:e-Gov 法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」)

相続した家の解体費用の相場はどのくらい?

家を相続したあと、「解体したい」と思っても、まず気になるのは費用です。建物の構造や敷地の条件、周辺環境によって金額は大きく変わります。

ここからは木造・鉄骨造・RC造(鉄筋コンクリート造)の相場を整理し、さらに見落とされやすい付帯費用についても説明します。

木造住宅の解体費用の目安

もっとも多い木造住宅の解体費用は、一般的に1坪あたり3万円〜5万円程度です。50坪の家なら、150万円〜250万円前後が目安になります。

- 1坪あたり3万円〜5万円(50坪=150〜250万円)

比較的費用が抑えられる理由は、木材の分別・運搬がしやすく、重機作業も簡単に進められるからです。ただし例外もあります。築年数が古すぎて梁や柱が腐食している場合、作業中に崩落の危険があるため安全対策の費用が加算されることがあります。

また、家が密集地にあり重機が入れないケースでは、人力での解体作業が増え、結果として高額になることもあります。

鉄骨造・RC造住宅の解体費用の目安

鉄骨造やRC造の解体は木造より高額です。鉄骨造は坪単価5万円〜7万円、RC造は6万円〜9万円が相場です。

- 鉄骨造:5万円〜7万円/坪(50坪=250〜350万円)

- RC造:6万円〜9万円/坪(50坪=300〜450万円)

コストが上がる理由は明確です。鉄骨やコンクリートは重量があり、粉砕・切断する手間も大きいため重機を長時間稼働させる必要があります。

また、解体後に出る廃材の処分費もかさみます。RC造は解体の中でも最もコストがかかり、都市部の大型ビルだけでなく、郊外の一戸建てでも費用が膨らむ傾向があります。

付帯工事や追加費用にも要注意

解体工事は建物を壊す作業だけでは終わりません。付帯工事や処分費が必ず発生し、見積もり金額に数十万円単位で上乗せされます。

- 整地費用:10万〜30万円(地面を平らにする作業)

- 廃材処分費:解体費用全体の2〜3割程度

- アスベスト除去費用:数十万円〜100万円以上(該当する場合)

特にアスベストが使用されている建物は注意が必要です。1970〜80年代に建てられた家には、屋根材や断熱材にアスベストが含まれているケースが多く、安全に撤去するための専門工事が義務付けられています。

この費用が想定外に膨らみ、解体全体の予算を大きく押し上げることも珍しくありません。

こうした付帯費用は見積もりの段階で含まれていないことも多いため、事前に業者に確認し、総額を把握しておくことが不可欠です。

解体は絶対に必要?相続放棄した空き家を放置するリスクとは

相続放棄をすれば、もうその家のことは自分には関係ない──そう考えてしまう人は少なくありません。しかし、実際には放棄後も「管理責任」を問われるケースがあります。放置された空き家は急速に老朽化し、周囲にさまざまな危険や迷惑を及ぼしかねません。

ときには行政が介入し、強制的に解体される事態にもなりかねません。ここからは、空き家を放置することで生じる3つの大きなリスクについて解説します。

- リスク①:老朽化による倒壊・事故の危険性

- リスク②:不法侵入・放火など犯罪の温床になる

- リスク③:行政からの指導・代執行の対象となる

それぞれ個別に解説します。

リスク①:老朽化による倒壊・事故の危険性

管理されない家は、想像以上の早さで劣化します。屋根瓦がずれ落ちたり、壁がはがれたりする程度ならまだしも、土台が腐り建物全体が傾き始めれば倒壊の危険が現実のものになります。

台風や大雪など自然災害が重なれば、崩落した瓦や壁材が通行人や隣家に被害を与えるおそれが高まるでしょう。

このような事故が起きると、相続放棄をしていても「所有者のように管理していたかどうか」が問題となり、損害賠償を求められることがあります。

特に近隣住民とのトラブルは深刻化しやすく、補償のために多額の費用を負担せざるを得ない事態に発展することもあります。空き家の老朽化を放置することは、自分や家族の生活にもリスクを及ぼしかねません。

リスク②:不法侵入・放火など犯罪の温床になる

空き家は人が住んでいないことが一目で分かるため、不法侵入の標的になりやすい建物です。空き巣目的の侵入だけでなく、若者のたまり場や違法ゴミの投棄場所にされる例もあります。

放置された空き家にごみが溜まれば衛生環境が悪化し、ネズミや害虫が発生する二次的な被害も生まれます。

さらに恐ろしいのは放火のリスクです。使われていない空き家は燃えやすい資材がそのまま残されており、ひとたび火がつくと被害が近隣一帯に広がります。

防犯上も防災上も、放置された空き家は地域全体に不安を与える存在になりやすいのです。

リスク③:行政からの指導・代執行の対象となる

老朽化が進んだ家は、自治体によって「特定空き家」に認定されることがあります。特定空き家とは、倒壊や衛生面の危険があると判断された物件のことで、所有者や管理者に対し、行政が修繕や解体を命じることができます。

指導を無視した場合、最終的には「行政代執行」という手続きで強制的に解体されます。問題はその費用です。行政が肩代わりしてくれるわけではなく、解体にかかった数百万円単位の費用が後から請求されます。

(出典:国土交通省「空家等対策特別措置法について」)

「放棄したのだから関係ない」と思っていても、過去の管理責任を問われ、支払い義務が生じるケースもあるのです。空き家をそのままにすることで、かえって大きな出費や手間を背負い込む可能性があります。

相続放棄した空き家の解体費用を削減する3つの方法

相続放棄した空き家は、放置すれば危険性が高まり、いずれ解体が避けられなくなるケースが少なくありません。とはいえ、解体には数百万円単位の費用がかかることもあり、なるべく負担を軽くしたいと考えるのが自然です。

実際には、制度やサービスを上手に使うことで大幅な削減が可能です。ここからは、代表的な3つの方法を紹介します。

- 自治体の補助金・助成金を利用する

- 複数業者に相見積もりを取る

- 空き家買取サービスを活用する

それぞれ具体的にみていきましょう。

自治体の補助金・助成金を利用する

多くの自治体は、老朽化した空き家を解体するための補助金や助成金制度を設けています。内容は地域によって異なりますが、30万円〜100万円程度の支援を受けられることも珍しくありません。

金額だけでなく、対象となる建物の条件や申請手続きもさまざまです。例えば「築30年以上の木造住宅であること」「屋根や外壁が損傷し、危険と判断されていること」といった条件が付いているケースもあります。

申請には見積書や写真などの書類が必要になるため、事前に役所や自治体の窓口に確認する必要があります。

補助金は「工事前に申請して承認されること」が前提になっている場合が多く、後から請求しても認められないことがあります。計画段階から制度を調べ、タイミングを逃さず申請することが費用削減の鍵です。

複数業者に相見積もりを取る

解体費用は業者によってかなり幅があります。同じ50坪の木造住宅でも、ある業者は150万円、別の業者は250万円といった具合に100万円近い差が出ることもあります。理由は、重機や処分場との距離、作業員の人数、さらに追加費用の取り扱い方が異なるからです。

最低でも3社程度に見積もりを依頼し、価格だけでなく、内訳や追加費用の項目まで比較することが大切です。

例えば、整地費用や廃材の処分費が見積もりに含まれているかどうか、アスベスト除去が別途になっていないか、といった点を丁寧に確認すると、想定外の出費を避けられます。値下げ交渉をする際も、相見積もりがあれば根拠を示しやすく、条件改善につながりやすいのです。

空き家買取サービスを活用する

解体そのものを避けるという選択肢もあります。空き家買取サービスを利用すれば、現状のまま買い取ってもらえるため、解体費用を自分で負担する必要がなくなります。

なかには、残置物の片付けや手続きまで代行してくれる業者もあり、時間と手間の節約にもつながります。

通常の不動産売却では「更地にしてから売る」のが基本ですが、空き家買取業者は建物が古くても引き取ってくれる点が大きな違いです。

特に相続放棄をしていて、今後も管理を続けたくない場合には、解体せずに手放せる手段として有効です。売却金額は市場価格より低くなることもありますが、解体に数百万円をかけずに済むという点で総合的に見れば得策になるケースが少なくありません。

相続放棄後に見落としがちな解体費用以外の費用負担

相続放棄をすれば、家や土地に関する責任から完全に解放されると考える人もいらっしゃるのではないでしょうか。ところが現実には、放棄をした後も「登記名義が残っている」状態が続くことで、思わぬ費用を負担する事態があります。

税金や損害賠償、さらには行政からの解体費用請求まで、いずれも「自分には関係ないはず」と思っていた出費が突然請求書として届く可能性があるのです。

そのため、ここからは特に注意しておくべき3つの負担を詳しく見ていきます。

- 固定資産税・都市計画税の負担

- 管理義務違反による損害賠償リスク

- 行政代執行による解体費用請求

以下より、個別に解説します。

固定資産税・都市計画税の負担

相続放棄をしても、登記名義が自分のまま変わらなければ、固定資産税や都市計画税の請求が届くことがあります。税金は 毎年1月1日時点の所有者 に課されるため、たとえ放棄手続きをしていても、登記変更が済んでいなければ「所有者」とみなされ続けるのです。

特に相続人全員が放棄したケースでは、名義が宙に浮いたままになりやすく、自治体の台帳上は引き続き課税対象になってしまうことがあります。少額であっても毎年課税されるため、解体費用よりも長期的に重い負担になるケースもあります。

管理義務違反による損害賠償リスク

「放棄したからもう関係ない」と思っていても、空き家が倒壊したり、屋根瓦が落下して人や物に被害を与えたりすれば、管理責任を問われることがあります。

特に、長年放置された家は老朽化が進み、少しの台風や積雪で部材が飛散するリスクが高まります。

近隣住民や通行人への被害が出れば、数十万〜数百万円単位の損害賠償請求を受ける可能性もあります。相続放棄をしていても「最低限の管理を怠った」と判断されれば免責されないため、リスクの大きさを軽視すべきではありません。

行政代執行による解体費用請求

老朽化した空き家が危険と判断されると、自治体は前述した「特定空き家」に指定し、所有者に改善や解体を求めます。これを無視すると、行政が「行政代執行」という手続きで強制的に解体することになります。

問題はその費用です。解体工事は木造でも150万円〜250万円、鉄筋コンクリート造なら300万円を超えることもあります。行政が解体を行った後、その全額が請求されるのです。

「相続放棄したから支払わなくていい」とはならず、過去の管理者や名義人に請求が及ぶ場合があります。放置によって最終的に最も高い代償を払うことになりかねません。

相続放棄後の空き家の解体費用関連で、相談すべき専門家は?

相続放棄をしても、空き家が残ると管理や解体をめぐる問題が避けられません。「解体費用がどのくらいかかるのか」「放置していても大丈夫なのか」といった疑問は多くの人が抱えますが、こうした不安を自己判断で抱え続けるのは危険です。

正確な情報を得るためには、状況に応じて適切な専門家に相談する必要があります。ここからは、特に相談先として押さえておきたい2つの専門家を紹介します。

「空き家の解体を検討している」→解体業者に相談

解体そのものを考えているなら、まず解体業者に連絡を取り、現地調査と見積もりを依頼するのが先決です。現地調査を通じて、建物の構造や老朽化の度合い、重機が入れるかどうかなどが確認され、そこから具体的な費用が算出されます。

相続放棄した家は築年数が古く、道路との接道状況が悪い場合も少なくありません。そういった条件によって費用が大きく変わるため、机上の計算だけでは正確な金額は出ません。

また、業者によっては自治体の補助金制度や、補助を受けるために必要な書類の整え方にも詳しいところがあります。「解体費用をどう抑えられるか」「補助金は使えるか」といった具体的な相談も同時にできるのは大きな利点です。

「相続放棄後の管理責任が心配」→弁護士に相談

解体前の段階で不安があるのは、やはり管理責任の問題です。相続放棄をしていても、空き家が崩れたり、瓦が落下して事故が起きたりした場合、法的に責任を問われることがあります。こうしたリスクを見極め、対応策を整理してくれるのが弁護士です。

弁護士に相談すれば、行政からの指導や代執行の通知を受けたときの対応や、必要に応じて「相続財産管理人」を選任する手続きまでサポートを受けられます。

「自分にどんな責任が残っているのか」「解体を進めるべきか、売却や管理委託を考えるべきか」など、判断が難しい局面では、専門的な見解を聞いてから動くほうが安全です。

相続放棄した空き家の解体費用を「払わないで済む」ための抜本策

前述したように、相続放棄した家を解体するとなると、木造でも150万円〜250万円、RC造では300万円以上と、相当な金額がかかります。

費用をなるべく抑える工夫は大切ですが、それ以上に「そもそも解体費用を自分で払わずに済ませる方法」があるかどうかは、多くの人が知りたいポイントでしょう。

ここからは、費用を根本的に肩代わりしてもらったり、自分の手を介さずに処分したりできる3つの抜本的な対応策を紹介します。

- 空き家を現状のまま買取業者に売却する

- 自治体の老朽危険家屋対策制度を活用する

- 相続放棄後の管理責任を専門家に委任する

それぞれ詳しく解説します。

空き家を現状のまま買取業者に売却する

最もシンプルな解決法は、建物を壊さずそのまま買い取ってもらう方法です。通常の不動産売却では、更地にしてからでないと買い手が見つからないことが多いのですが、「訳あり物件専門の買取業者」であれば現状のままで引き取ってくれます。

こうした業者は、解体費用や残置物の片付けまで一括して引き受けるケースが多く、売却した時点でこちらが負担する費用はなくなります。

売却価格は相場より低めに設定されますが、解体に数百万円を支払うよりも結果的に金銭的な負担は軽くなり、手続きも早く済みます。

自治体の老朽危険家屋対策制度を活用する

一部の自治体は、倒壊の危険がある家を「老朽危険家屋」として認定し、所有者に代わって解体を行う制度を用意しています。費用を全額、もしくは一部まで自治体が負担してくれるため、条件に合えばこちらが支払う必要はありません。

ただし、制度の利用には厳しい条件がつくことが多く、例えば「倒壊の危険が高いことを行政が確認している」「居住していない」「補助金の上限が設定されている」など、要件を満たす必要があります。事前に市区町村の窓口に相談し、対象となるかを確認する必要があります。

相続放棄後の管理責任を専門家に委任する

相続放棄をした後でも、家が残っていれば管理責任を問われる可能性があります。自分で処理が難しい場合は、裁判所に申し立てて「相続財産管理人」を選任してもらう方法があります。

選任された管理人は、残された家の管理や解体、売却まで一括して処理します。家を売却したお金があれば、そこから解体費用をまかなってくれるため、本人が直接支払う必要はありません。

資産がほとんど残っていない場合でも、管理人が競売や処分の手続きを進めてくれるので、費用負担や手間を大幅に軽減できます。

放棄をやめて空き家を相続する場合の活用戦略

相続放棄をすれば借金や負債の引き継ぎを避けられますが、その一方で家や土地の処分方法を自分で選べなくなります。「放棄するしかない」と考えていたものの、費用負担を抑えながら相続する道を選んだ方が結果的に得になるケースもあります。

放棄せずに空き家を相続した上で、リスクを減らしながら価値を引き出す戦略としては以下の3つが挙げられます。

- 限定承認でリスクを限定する

- 単純承認+売却で費用を回収する

- リノベーション・賃貸活用で収益化する

次項より、詳しく解説します。

限定承認でリスクを限定する

借金や未払い税金などが心配で放棄を考えている場合は、「限定承認」という方法が選択肢になります。限定承認とは、相続財産の範囲でのみ債務を支払う手続きで、相続した資産を超えて借金を背負うことはありません。

家と土地の価値が500万円で、故人に借金が400万円あると仮定すると、相続人は家や土地を活用しつつ、借金は相続財産の範囲で返済できます。逆に、借金が1,000万円あったとしても、自分の貯金から補填する必要はありません。

手続きには家庭裁判所への申立てが必要で、相続人全員の同意も求められるため少しハードルは高いですが、放棄してしまう前に検討する価値があります。

単純承認+売却で費用を回収する

「家自体はいらないが、ただ放棄するのはもったいない」という場合は、あえて単純承認(通常の相続)をして売却する方法があります。単純承認すれば家を自由に売却でき、その代金で解体費用や税金をまかなうことができます。

仮に、老朽化が進んだ家だったとしても、土地としての価値があれば買い手はつきます。場合によっては、解体前に「現況渡し」で買い取ってくれる業者もあります。解体費用を払ってから売るのか、現況で売って費用負担を避けるのか、選択肢を持てるのは単純承認ならではの利点です。

リノベーション・賃貸活用で収益化する

相続した家を活用する手もあります。築年数が古い家でも、リノベーションを施して賃貸住宅やシェアハウス、民泊などに転用すれば収益物件として生まれ変わります。

築30年の家を軽く改修して月5万円で貸し出したと想定すると、この場合は年間60万円の収入になります。初期投資は必要ですが、解体するよりも費用対効果が高い場合もあります。

自治体によっては空き家活用の補助金が出ることもあり、費用負担を軽減して活用プランを進められる可能性もあります。「放棄して終わり」ではなく、相続して資産価値を引き出す道も考えてみる価値があります。

解体が難しい訳あり物件は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、複雑な事情を抱える不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を運営しています。相続放棄した家や、老朽化した空き家、共有持分、再建築不可の土地、さらには事故物件まで、通常の市場では売却が難しい物件も、最短1日での現金化を可能にしています。

煩雑な手続きや残置物の処理もすべてお任せいただけるため、手間をかけずに物件を手放せます。

これまでに全国各地で幅広い事例に対応してきた実績があり、他社で断られた物件でも柔軟にご提案します。お気軽に無料査定をご活用ください。

まとめ

相続放棄は「借金を引き継がない」ための有効な手段ですが、万能な解決策ではありません。期限内に正しく申述しなければならず、放棄後も空き家の管理や税金請求が残る可能性があります。

トラブルを避けるためには、まず財産や負債の全体像を把握し、必要なら早めに家庭裁判所へ申請する必要があります。

さらに、放棄後の空き家については、解体・売却・買取といった処分の方向性を早い段階で検討することが大切です。思わぬ費用を背負わないよう、状況に応じて最適な方法を選び、計画的に動きましょう。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |