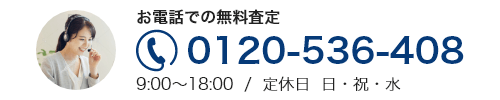

について今すぐご相談できます。

お電話する

マンションでは、建物の老朽化や所有者の高齢化、空き室の増加により、大規模修繕や建替えの合意形成が難しくなっているケースが増えています。

さらに、所在不明所有者の存在により、必要な意思決定ができないといった問題も発生しています。その際に重要となるのが区分所有法です。

区分所有法とは、マンションなど区分所有建物の管理や権利関係を定めた法律で、2024年に改正が行われました。

本記事では、区分所有法の基本的な内容から2024年改正のポイントまで、マンション所有者が知っておくべき情報を詳しく解説します。

目次

区分所有法で定められているルール

マンションは、1つの建物を複数の所有者が区分して持つ「区分所有」という形態で成り立っています。そのため、建物全体の管理や修繕、共用部分の利用ルールを定める必要があり、それを規定するのが区分所有法です。

一戸建てとは異なり、マンションでは複数の居住者が共同で生活しているため、管理や改修には一定のルールが求められます。

(参考:e-Gov 法令検索「建物の区分所有等に関する法律」)

基本ルール

専有部分と共用部分の区別

マンションの住戸内部は専有部分として、各区分所有者が自由に使用できます。一方、エントランスホールやエレベーター、廊下などの共用部分は、区分所有者全員の共有となります。

区分所有法では、専有部分の範囲を「構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」と定義し、その区分を明確にしています。

共用部分の持分割合は、原則として専有部分の床面積の割合によって決定されますが、管理規約で別途定めることも可能です。専有部分を売却する際には、共用部分の持分も一体として移転することが法律で定められており、これにより権利関係の複雑化を防いでいます。

区分所有者の権利と義務

区分所有者の権利と義務は、快適な共同生活を維持するための重要な要素です。各区分所有者は、自身の専有部分を自由に使用・収益・処分する権利を持つ一方で、共用部分の管理や修繕に必要な費用を負担する義務を負います。

具体的な義務として、管理費や修繕積立金の支払い、管理組合の運営への参加、共用部分の適切な使用などがあります。これらの義務を果たすことで、建物全体の適切な維持管理が可能となります。

マンション管理に関するルール

管理規約の作成と運用

マンションの管理に関する基本的なルールは、管理規約に定められます。管理規約は、各マンションの実情に合わせて策定され、共用部分の使用ルールや管理費の徴収方法などが記載されます。

また、マンションの重要事項を決定する際の議決方法は、その内容に応じて区分所有法で定められています。

<重要な議決の種類と必要な賛成割合>

- 普通決議(共用部分の軽微な変更など):区分所有者の過半数

- 特別決議(規約の変更、共用部分の重大な変更など):区分所有者および議決権の各4分の3以上

- 建替え決議:区分所有者および議決権の各5分の4以上

この議決方法の規定により、個々の区分所有者の権利を守りながら、マンション全体の利益を実現するバランスの取れた意思決定が可能となっています。

議決権は、各区分所有者が1票を持つ「頭数制」または専有部分の床面積割合に応じた「床面積割合制」のいずれかを管理規約で定めることができます。

管理組合の設置と役割

区分所有法では、区分所有者全員が自動的に管理組合の構成員となりますが、管理組合の設置自体は義務ではありません。

管理組合の主な役割は以下のとおりです。

- 共用部分の維持管理・修繕

- 管理費や修繕積立金の運用

- マンション内のトラブル対応

- 理事会・総会の運営

管理組合は理事会を中心に運営され、年に一度の総会で重要事項を決定します。

意思決定の仕組み

管理組合の意思決定は、総会での議決によって行われます。決議には以下のような種類があります。

- 普通決議:過半数の賛成で決定(例:管理費の改定、日常的な修繕)

- 特別決議:4分の3以上の賛成が必要(例:管理規約の変更、大規模修繕)

- 建替え決議:5分の4以上の賛成が必要(例:マンションの建替え)

共用部分の簡易な修繕など日常的な事項は、区分所有者の過半数による普通決議で決定されます。一方で、規約の変更や共用部分の大規模修繕などは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議が必要です。

2024年の区分所有法の改正とは

2021年時点で、築40年を超えるマンションは、現在全国に約115万戸あり、20年後には425万戸に達する見込みと国土交通省によって発表されています。また、区分所有者の高齢化も進み、管理組合の担い手不足が深刻化しています。

さらに、相続や投資用途での購入増加により、所在不明所有者や非居住所有者も増加。これらの要因により、必要な修繕や建替えの意思決定が困難になっているのが実情です。

こうした社会課題に対応するため、区分所有法の改正が行われることになりました。

(参考:国土交通省「公募概要/区分所有法制の見直し」)

改正ポイント①:決議要件の緩和

改正法では、マンションの重要な意思決定をより柔軟に行えるようになります。これまで共用部分の大規模な変更には区分所有者の4分の3以上の賛成が必要でしたが、バリアフリー化など一定の条件下では3分の2以上の賛成で実施可能となります。

また、管理組合の運営に関する決議は、出席者による多数決方式が採用され、総会での意思決定が迅速化されます。

改正ポイント②:所在不明所有者への対応強化

相続未了や海外居住などで連絡が取れない所有者の存在は、マンション管理の大きな障壁となってきました。

改正法では、管理組合が申し立てを行うことで、裁判所が所在不明所有者の議決権を制限できる制度が導入されます。

これにより、所在不明所有者の議決権を分母から除いて決議を行うことが可能となり、必要な修繕や改修がスムーズに進められるようになります。

改正ポイント③:建替え決議のハードル低下

老朽化マンションの建替えを促進するため、一定の条件下で建替え決議の要件が緩和されます。

耐震性不足や火災安全性の不足、外壁の剥落の危険性がある場合など、一定の条件を満たす場合は、建替え決議の要件が5分の4以上から4分の3以上に緩和される可能性があります。

さらに、建物と敷地の一括売却や、建物を取り壊して更地にする場合の決議要件も見直されます。

区分所有法改正後の管理組合運営はどう変わる?

区分所有法の改正により、マンションの管理組合の運営方法にさまざまな変化が求められます。特に、老朽化の進行や住民の高齢化など、現代のマンションが抱える課題に対応するため、管理組合の役割がより重要になっています。

以下の点で運営がどのように変わるのかを解説します。

意思決定の迅速化

これまでの管理組合の意思決定プロセスは、総会の開催や合意形成の難しさから、時間がかかるケースが多くありました。

改正後は、オンライン総会の導入や議決権の電子行使が可能になりますが、管理規約の変更が必要となる場合があります。

また、議決要件の緩和や、管理組合の理事会に一定の権限が委譲されることで、日常的な運営のスピードが向上し、急な修繕や重要な決定事項に柔軟に対応できるようになります。

修繕や建替え計画の推進

マンションの老朽化が深刻化する中、適切な修繕や建替えの実施は避けて通れません。法改正により、修繕計画の立案や建替えに関する合意形成がスムーズに進むよう、決議要件の見直しや、より実現可能なスキームが導入されることになります。

特に、耐震改修や大規模修繕などの必要性を住民に周知しやすくなり、長期的な視点で資産価値の維持・向上を図るための環境が整えられます。

管理費や積立金の見直し

管理費や修繕積立金の不足は、多くのマンションで問題となっています。法改正により、より適正な積立金の設定や、徴収方法の透明化が求められるようになります。

また、外部専門家の関与を強化し、管理費の適正化や支出の最適化が図られることで、長期的に安定したマンション運営が可能になります。

加えて、滞納者への対応強化なども行われることで、管理組合の財務基盤の健全化が促進されるでしょう。

区分所有者として担うべき対応とは?

区分所有者として、マンションや共同住宅の適切な管理と運営に関与することは大切です。

自身の居住環境を良好に保ち、資産価値を維持するために求められるポイントを以下より解説していきます。

管理規約の見直しに参加する

マンションの管理規約は、建物の維持管理や住民間のルールを定める重要な基準です。区分所有者は、定期的な見直しの際に意見を述べる機会を持ち、管理規約の改定に積極的に関与することが求められます。

特に、ペットの飼育、リフォームのルール、共用部分の利用制限など、時代の変化に合わせた改正が必要となる場合があります。管理組合の総会に出席し、規約改定の議論に参加することで、より住みやすい環境を築くことができます。

建物の維持管理に関与する

マンションの長寿命化と資産価値の維持には、適切な維持管理が不可欠です。区分所有者としては、管理組合や理事会の活動に関心を持ち、建物の定期的な点検や修繕計画に関与することが大切です。

例えば、エレベーターの保守点検、外壁の補修、給排水設備のメンテナンスなど、適切なタイミングで実施されているか確認する必要があります。

また、修繕積立金の適正な使用や、管理会社との適切な契約内容のチェックも重要なポイントです。

区分所有者として積極的に関与することで、住環境の快適さを維持し、資産価値の低下を防ぐことができます。

将来に向けた管理組合の取り組み方

マンションの資産価値を維持し、将来にわたって快適に暮らし続けるためには、管理組合の計画的な取り組みが必要です。

特に、建物の老朽化や住民の高齢化、修繕費用の増加といった課題に備えるため、適切な対応策を講じることが求められます。

長期修繕計画の見直し

マンションの維持管理において、長期修繕計画の適正な運用は不可欠です。建物や設備は年々劣化するため、定期的な見直しを行い、最新の状況に合わせた修繕スケジュールを策定する必要があります。

特に、資材費の高騰や労務費の上昇、今後のインフレリスクを考慮し、現実的な費用計画を立てることが重要です。修繕積立金の不足を避けるために、計画的な見直しを行い、住民の合意を得るプロセスを慎重に進めましょう。

また、管理会社や専門家と連携し、効果的な修繕スケジュールの策定を行うことも、計画を成功させるポイントとなります。

専門家の活用

管理組合の運営には、建築や法律、会計など多方面の知識が求められるため、専門家の活用が重要です。建築士やマンション管理士に相談することで、建物の劣化診断や修繕計画の見直しをより的確に進めることができます。

また、管理規約の改定や住民間のトラブル対応では、弁護士やマンション管理士のサポートを受けることで、適切な解決策を導き出すことが可能です。

さらに、資金管理については会計士やファイナンシャルプランナーのアドバイスを受けることで、修繕積立金の適切な運用が実現します。

まとめ

区分所有法の改正は、マンション管理の新たな時代の幕開けとなります。この機会に、自身の居住するマンションの管理規約を確認し、必要な見直しを検討してみましょう。

また、管理組合の総会や理事会には積極的に参加し、建物の維持管理や将来計画について理解を深めることが重要です。長期修繕計画の内容を把握し、必要な場合は専門家の助言を得ながら、マンションの価値を維持・向上させるための取り組みを進めていきましょう。

区分所有者一人一人が主体的に関わることで、より良いマンション管理が実現できます。

本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |