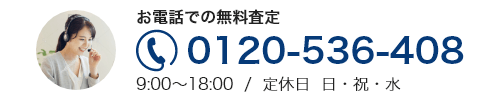

について今すぐご相談できます。

お電話する

時代の流れとともに、土地の価値や重要性が変わってきています。かつては土地を相続することは、多くの人にとって喜ばしいことでしたが、今日ではその価値が変わりつつあるのが現実です。

社会構造の変化を受け、柔軟に制度改正を行わなければ決して解決することのできない「所有者不明土地問題」。

所有者不明土地問題を解決するには、既に日本各地に発生してしまった広大な面積の所有者不明土地を新たに活用するための利用しやすいルールや仕組みを設定すると共に、これ以上、所有者の分からない土地が新しく発生しないようにしていかなければなりません。

これを受け、将来的に所有者不明土地を発生させないための解決策として、この度「相続登記の義務化」が法律で制定されました。

今回は、相続登記義務化へ至る背景とその詳しい内容、さらには相続登記義務化に関連するその他のルール改正について詳しく解説します。

目次

相続登記されない土地が存在する背景

土地を新たに継承する際には、登記簿において所有者の名義変更が求められます。この名義変更には、贈与や売買による場合も存在しますが、相続により土地を受け継いだ時の名義変更を「相続登記」といいます。

歴史を振り返ると、相続登記の手続は一時期「任意」として取り扱われていました。戦後の日本が経済的に急成長し、人口も増加する中で、土地の所有は資産価値として非常に重要な要素とみなされていたのです。

しかし、バブル崩壊後、不動産価格の下落、少子高齢化、地方の過疎化などの社会変動により、土地の価値観が大きく変わり始めました。価格が低い土地に対する相続登記の手間や費用を考慮すると、多くの人々が登記手続きを避けるようになりました。

この結果、何世代にもわたり名義変更を避けられるなかで、所有者が複雑に増え続け、所有者不明の土地が増加してしまったのです。加えて、価格が高い土地であっても、家族間の良好な関係の下で公式の手続きをせずに土地を相続するケースが存在しました。

法務局は、30年以上相続登記がなされず所有者が不明な土地に対して、関係者に対し登記を促す通知を行っていました。

しかしながら、その手続きには、遺言書や戸籍謄本、住民票などの多数の書類の提出が必要となり、登記が長らく放置されている場合には、正確な相続人を特定するための追加情報の収集が求められました。この複雑な手続きが壁となり、所有者不明の土地問題の解決には至っていませんでした。

相続登記の義務化に向けた取り組み

令和3年、土地所有権の不透明性や所有者不明の問題を解消するために、「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が立法されました。

これらの法改正は、既存の所有者不明土地を効果的に活用し、今後の問題発生を未然に防ぐことを主目的としています。

具体的には、土地の共有や財産管理に関する制度が見直され、相続登記や住所変更登記の手続きが簡易化・合理化されました。さらに、相続土地の国庫帰属制度が新たに導入され、これによって相続登記が義務化される方針が固まりました。

この新制度は、令和6年4月1日に正式に施行予定です。通常、新しい法律の適用は施行日以降のケースが多いものの、この義務化に関しては施行前の相続事例にも適用されることになるため、特に注意が求められます。

具体的には、新しい制度の施行日または相続開始の日を知り、所有権を取得したことが確認された日のいずれか遅い方から3年以内に登記を行わなければなりません。違反すると、特に悪質なケースでは10万円までの過料が科せられます。

「正当な理由」としては、以下の状況が挙げられるでしょう。

- ①:複数回の相続が重なり、相続人が多く、必要な資料の収集や相続人の確認に多くの時間がかかる場合。

- ②:遺言の有効性や遺産の範囲についての争いが発生している場合。

- ③:登記申請の責任を持つ相続人が重病などの理由で行えない場合。

相続後に登記名義や住所に変動があった際、変更があった日から2年以内の申請が求められます。この場合も、違反すると5万円までの過料が科される可能性があります。これは、相続者が頻繁に移転し、結果的に土地の所在が不明となるのを防ぐための措置。

この新しい義務の具体的な施行時期は、相続登記義務化の施行日よりも後になる予定です。

相続登記にまつわるその他の改正点

不動産の相続に関連する新しい登記制度が導入され、相続人には相続登記を一定の期間内に行う義務が生じました。初めての方にとっては、一度に多くの情報を取り入れることが難しく、新たな負担を感じるかもしれません。

この変更を踏まえ、相続登記の手続きをよりシンプルにするための新制度や簡略化されたルールも同時に導入されました。以下に、その主要な内容を詳しく紹介します。

- 相続人申告登記(仮称)の導入

- 遺贈を通じた所有権移転の手続きの簡素化

- 法定相続分に基づく後の登記手続きの簡易化

次項より、個別にみていきましょう。

相続人申告登記(仮称)の創設

これは、遺産の分割協議がすぐにはまとまらない場合などに、相続人が自らの身分や相続の開始を登記官に通知するための制度です。

こうした申告を行うことで、一定の登記手続きの義務が免除されます。但し、遺産分割協議が完了し土地の取得が確定した後、その協議の日から3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。

遺贈による所有権移転登記手続の簡略化

以前は、遺贈を通じての所有権移転を登記する際、関係する全ての相続人(または遺言執行者)と遺贈の受取人が共同で申請する必要がありました。

これが複雑とされていたため、今回の改正で、特定の遺贈に限り、受取人のみでの登記申請が可能となりました。

法定相続分での相続登記後の登記手続の簡略化

法律で決められた相続分に従い、相続登記が行われた後、遺産の分割協議が異なる結果となった場合、新たな持分を取得する相続人と持分を失う相続人の両方が登記申請を行う必要がありました。

今回の改正により、更正登記の手続きを取得する相続人のみが行えるようになってます。

相続した土地を手放すことも可能に

近年、土地の保有価値が徐々に低下してきており、多くの人が相続された土地に困惑しています。特に、利用価値が低い地域や使い道が確定していない土地の相続は、所有者不明となりがちで、これが放置された土地の増加の原因となっています。

この背景を受けて、新たな法改正が行われ、「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度が導入されました(令和5年4月施行)。

これは、相続や遺贈によって土地を受け取ったものの、その土地を保有したくない場合、国にその土地を帰属させることができる制度です。

具体的には、相続された土地の所有を放棄したい場合には、法務大臣へ申請を行い、承認を得た後、その土地を国有地とすることができます。

しかし、全ての土地が対象となるわけではありません。以下の要件に該当する土地は除外されています。

- ①:建物が存在する土地

- ②:担保権や使用、収益目的の権利が設定されている土地

- ③:他者による利用が予定される土地

- ④:土壌が特定の有害物質で汚染されている土地

- ⑤:土地の境界が不明確や所有権についての争いが存在する土地

(出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」)

これらの条件を満たす土地の場合、法務大臣は承認を出さないものとしています。また、特定の事情に応じては、承認が得られない場合もあります。

もし承認が得られなかった場合でも、行政上の不服申立や行政訴訟で異議申し立てが可能です。承認が下りた場合には、申請者は土地の特性に応じた標準的な10年分の管理費用を支払う義務があります。

土地の種類によって、農林水産大臣や財務大臣がその後の管理や処分を担当します。

まとめ

今回ご紹介したのは、令和3年に成立した「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」で成立・改正された制度のうちのほんの一部にすぎません。しかし、相続登記の義務化に加えて、土地を相続することで生じる様々な負担を軽減するためのルール作りが少しずつ進められていったことを感じていただけたのではないでしょうか。

土地を相続しても登記申請を行わないことで所有者が分からなくなってしまうということが常態化していたことからも、この法律の成立は所有者不明土地問題解決に向けて実に大きな一歩となったといえるでしょう。

法律の施行前から相続登記義務が発生することになったとはいえ、まだ成立からわずかな時間しか経っていません。そのため、義務化の効果が着実に現れてくるようになるにはまだしばらく年月を必要としそうです。

個人レベルで土地を相続することになった場合、速やかに登記申請手続きを行うことをぜひ念頭に置いておきたいものです。

土地相続に関する問題や悩みを持つ方は、適切な判断を下すために専門家の意見やアドバイスを求めることも考えられます。土地相続やこの制度に関する詳しい情報や手続きについては、信頼のおける専門家に相談しましょう。

本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。

<参考>(※URL最終閲覧2024年1月24日)

法務省 「令和3年民法・不動産登記法改正、 相続土地国庫帰属法のポイント」https://www.moj.go.jp/content/001360808.pdf

法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

司法書士法人 不動産名義変更手続センター「【令和6年4月1日より開始】相続登記の義務化(今後どうなる?)」https://www.meigi-henkou.jp/16130337523182

朝日新聞社運営のポータルサイト 相続会議「相続登記の申請義務化が決定2024年までに施行される制度を解説」https://souzoku.asahi.com/article/14336499

大和ハウス工業 「『所有者不明土地』とは?~増加する理由と問題点について~」https://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/souken/scolumn/sclm341-2.html

国土交通省 「令和2年度『土地問題に関する国民の意識調査』の概要」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001408334.pdf

| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |