こんにちは。ワケガイ編集部です。

相続や購入で不動産を取得する際、過去に事件や事故があった物件を知らずに引き継ぎ、思わぬ問題に直面するケースがあります。売却しようとしても買い手が見つからない、心理的な抵抗感から価値が下がるといった悩みが代表的です。

その際に正しく理解しておくべきなのが事故物件です。事故物件とは、過去に自殺や殺人、孤独死などが起きた物件で、人の心理に影響を与える「心理的瑕疵物件」として扱われます。

本記事では、事故物件の定義や「告知事項あり物件」との違い、見分け方や調べ方まで詳しく解説します。事故物件の基礎知識を知ることで、将来のトラブルを避けるための判断がしやすくなります。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

事故物件とは

不動産の購入や相続を考える際、「事故物件」という言葉を耳にすることがあります。しかし、実際にどのような物件を指すのか、また普通の物件と何が違うのかを詳しく知っている人は多くありません。

まずは事故物件の基本的な定義や、似たような言葉との違い、そして見極める方法について整理していきましょう。

事故物件の定義

事故物件という言葉には、実は明確な法律上の定義がありません。国土交通省のガイドラインや不動産業界での慣習をもとにした“実務的な理解”として、過去に自殺や殺人、孤独死など「人が亡くなる出来事」があった物件を指すのが一般的です。

これらは「心理的瑕疵物件」とも呼ばれ、事件や事故の事実が入居者や購入希望者の心理に大きな影響を与えると考えられています。

特に、死亡時の状況によって買い手や借り手の受け止め方が変わります。自然死であっても、長期間発見されずにいた場合には「特殊清掃が必要だった」「部屋に臭いが残った」といった背景から、事故物件と扱われることも少なくありません。

一方で、病院で亡くなった場合や、家族に看取られた自然死であれば事故物件とされないことが多いのです。つまり事故物件とは、単純に「家の中で人が亡くなった」というだけではなく、その経緯や状況によって判断が分かれる概念といえます。

事故物件と告知事項あり物件の違い

不動産の広告で「告知事項あり」という表記を見かけることがあります。これと事故物件は混同されがちですが、実際には少し異なる意味を持っています。

事故物件は、先ほど述べたように人の死に関連する「心理的瑕疵」に焦点を当てた呼び方です。一方で「告知事項あり物件」は、心理的瑕疵だけでなく、シロアリ被害や雨漏り、周囲の騒音問題など、さまざまな不具合や懸念を含む幅広い表現です。

「告知事項あり」という文言が広告に書かれていたとしても、その理由は事故だけとは限りません。近隣に大きな工場がある、将来的に道路計画が進んでいるといった環境的要素が含まれることもあります。そのため、事故物件は「告知事項あり物件」の一部といえますが、逆に告知事項あり物件がすべて事故物件に当たるわけではありません。

事故物件かどうかを確認する方法

事故物件を避けたい人も、逆に価格の安さを狙って探す人も、まず知りたいのは「この物件は事故物件かどうか」という点です。確認方法にはいくつかのアプローチがあります。

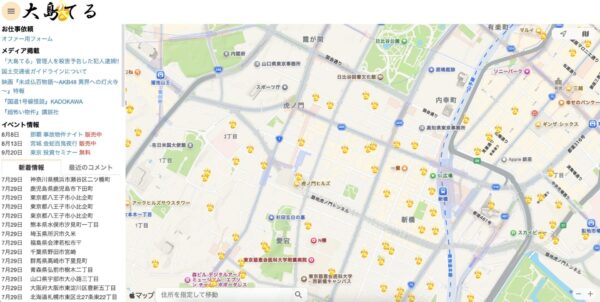

まず挙げられるのは、インターネット上の情報サイトを活用することです。「大島てる」といった事故物件情報サイトは、過去の事件や事故のあった場所をマップ上で公開しており、目安になります。

(出典:大島てる)

ただし、情報が必ずしも完全ではないため、鵜呑みにするのではなく補助的に使うのが良いでしょう。

もう一つは、不動産会社や売主への直接確認です。告知義務があるため、質問すれば正確な情報が得られることが多いのですが、聞き方によっては「気にしている」と察され、交渉に影響する場合もあります。さらに念を入れるなら、登記簿謄本を取り寄せて過去の所有者を確認したり、近隣住民に話を聞くのもよいでしょう。

<事故物件かどうかを調べる方法まとめ>

- 事故物件情報サイト(例:「大島てる」)で過去の事故歴を確認する

- 不動産会社や売主に直接質問して告知内容を確認する

- 登記簿謄本を取り寄せて過去の所有者を調べる

- 近隣住民に聞き取りを行い、地域の情報を集める

事故物件は「やめたほうがいい」といわれる5つのリスク

事故物件という言葉を聞いたとき、多くの人が「少し怖い」「住むのをためらう」といった感覚を抱きます。その感覚は購入検討者や入居希望者の行動に直結し、結果的に所有者にとって深刻な負担を生み出します。

ここからは、事故物件を所有し続けることで直面しやすいリスクのうち、特に避けて通れない5つの側面を取り上げます。

- リスク①:需要が極端に低く売却が難しい

- リスク②:告知義務違反で損害賠償の恐れがある

- リスク③:近隣トラブルやイメージ悪化の問題がある

- リスク④:固定資産税など維持コストが重い

- リスク⑤:心理的負担が大きい

次項より、個別に解説します。

リスク①:需要が極端に低く売却が難しい

事故物件が抱える最大の問題は、買い手や借り手からの需要が極端に低いことです。どれだけきれいにリフォームしても、過去に自殺や殺人といった事件があったと知った瞬間、多くの人は心理的な抵抗感を持ちます。

その結果、通常の市場で希望価格で売却することは難しく、時間が経てば経つほど値下げを迫られる状況になりがちです。

また、賃貸に出そうとしても同様の問題が起きます。相場よりかなり安い家賃設定にしなければ入居者が見つからず、収益性が下がるだけでなく、入退去を繰り返すことで管理負担も増えていきます。

つまり、事故物件は所有しているだけで「資産」ではなく「負担」に変わりやすいのです。

リスク②:告知義務違反で損害賠償の恐れがある

事故物件には「心理的瑕疵物件」としての告知義務が伴います。つまり、売買や賃貸の契約時に、過去に起きた事件や事故の事実を相手に説明しなければなりません。この義務を怠った場合、後から発覚した際に契約を解除されたり、損害賠償を求められる恐れがあります。

例えば、事故の事実を伝えずに売却した後、買い主が近隣住民からその事実を知らされたとします。このような場合、「重要事項の説明を怠った」と判断され、売主に対して価格の減額請求や損害賠償が求められる事態に発展しかねません。

心理的な瑕疵は「知らなかった」で済まない問題であり、所有者には大きな法的リスクが伴うのです。

リスク③:近隣トラブルやイメージ悪化の問題がある

事故物件は周辺環境との関係性にも影響を及ぼしかねません。特に事件性のある事故があった場合、近隣住民は敏感になっており、所有者が管理を怠るとすぐに苦情が寄せられることもあります。

見た目の荒れた状態や放置されたままの建物は、地域全体のイメージ低下にもつながり、さらに住民との関係をこじらせる原因になります。

加えて、インターネット上の情報拡散も無視できません。「大島てる」のような事故物件情報サイトに掲載されると、物件のイメージは固定化され、長期にわたりマイナスの印象が残ります。

これが近隣にも影響し、「あの物件の所有者は…」と噂されることさえあります。単なる物件の管理だけでなく、周辺との人間関係や評判まで気を配らざるを得ないのが、事故物件のやっかいな点です。

リスク④:固定資産税など維持コストが重い

事故物件は所有しているだけで出費が続きます。代表的なのが固定資産税です。事故物件かどうかにかかわらず課税されるため、たとえ誰も住んでいなくても毎年納税しなければなりません。

さらに、建物の老朽化を防ぐためには最低限の修繕や清掃が必要で、その都度費用が発生します。管理を怠れば、庭木が伸び放題になったり、雨漏りや害虫の発生などが起こり、近隣からの苦情につながることもあります。

結果的に、その対応や補修にもお金がかかるのです。「放置しておけばお金はかからない」という誤解を持たれがちですが、現実はまったく逆で、事故物件ほど所有していること自体が経済的な負担になりやすいのです。

リスク⑤:心理的負担が大きい

事故物件を持ち続けることは、経済面だけでなく精神的にも重くのしかかるものです。「あの家で人が亡くなった」という事実を抱えて管理するのは、多くの人にとって想像以上のストレスです。訪れるたびに過去の出来事を思い出し、気分が沈んでしまうという声も少なくありません。

さらに、売却や賃貸をしようとしても需要が低く、思うように進まない状況は焦りや不安を増幅させます。

近隣とのやり取りや、清掃業者、リフォーム業者との調整も続けば「もう考えたくない」という気持ちになりがちです。経済的な負担と心理的な負担が重なり、所有者を追い詰めていくのが事故物件の特徴だといえるでしょう。

事故物件を放置するとどうなる?

事故物件を持ったまま放置してしまうと、時間の経過とともに状況はさらに悪化します。特に管理が行き届かないまま老朽化が進むと、行政が介入する事態も珍しくありません。

一定の基準を満たすと、建物は「特定空家」に指定される可能性があります。指定されると、行政から修繕や撤去の勧告が届き、それでも改善されない場合は命令に移行します。命令に従わなければ、最終的には行政代執行による強制撤去となり、その費用は所有者に請求されます。

本来であれば早めに対処すれば防げたはずの出費や手間が、放置することで一気に膨らみ、最悪のケースでは高額な撤去費用まで背負い込むことになるのです。

事故物件を所有したまま活用できる?

所有者の中には「売れないなら、自分で何とか活用できないか」と考える人もいます。確かに、工夫次第で住居以外の用途を探すことは可能です。しかし、いずれの方法もハードルが高く、想定外の負担が発生することもあります。

ここからは代表的な3つの活用方法について、その可能性と現実的な課題を見ていきましょう。

- 活用方法①:賃貸物件として貸し出す

- 活用方法②:リフォーム・リノベーションして価値を上げる

- 活用方法③:事業用物件や倉庫として転用する

次項より、個別にみていきましょう。

活用方法①:賃貸物件として貸し出す

事故物件の活用で最も考えやすいのが、賃貸に出す方法です。相場よりも大幅に家賃を下げれば、入居者が見つかる可能性はあります。心理的瑕疵を気にしない人、短期的な住まいを探している人、外国人の入居者など、特定のニーズに合えば借り手が見つかることもあるでしょう。

しかし現実的には、入居者が長く定着しにくく、退去や再募集を繰り返す手間が増えます。家賃を下げ続けても空室が続く場合も多く、維持費を賄えない可能性も高いです。賃貸に出す選択肢は、一見すると解決策に見えても、所有者の負担を減らせるかどうかは慎重に見極める必要があります。

活用方法②:リフォーム・リノベーションして価値を上げる

大規模なリフォームやリノベーションで、事故物件の印象を変えようとする人もいます。室内を全面的に改装し、清潔感を出すことで心理的な抵抗を和らげ、売却や賃貸のチャンスを広げる狙いです。

ただし、リフォーム費用と効果が見合うとは限りません。事故物件はそもそも相場よりも価格が下がりやすく、高額なリフォームをしてもその投資を回収できない場合が多いのです。

さらに、リフォーム後でも告知義務は残ります。「きれいにしたから隠せる」という話ではないため、工事をすれば解決という単純な問題ではありません。

関連記事:事故物件はリフォームしても大丈夫?かかる費用は大体どのくらい?

活用方法③:事業用物件や倉庫として転用する

住宅として敬遠される事故物件でも、用途を変えれば活路が開けることがあります。一例を挙げると、事務所や店舗、倉庫としてなら心理的瑕疵をあまり気にしない事業者が借りるケースもあります。

とはいえ、立地や建物の構造によっては、そもそも事業利用に向かない物件も少なくありません。また、転用にあたっては用途変更の申請や改修工事が必要になることもあります。初期投資と時間をかけた結果、借り手がつかないまま終わるリスクも考えておくべきでしょう。

事故物件を手放すための選択肢

事故物件を所有し続けると、維持費や管理の手間、心理的な負担が重くのしかかります。とはいえ、手放す方法はいくつかあります。

どの方法にもメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合わせた判断が必要です。ここからは、代表的な4つの選択肢を順番に見ていきましょう。

- 選択肢①:相続放棄(※相続前の場合)

- 選択肢②:通常の仲介で売却する

- 選択肢③:寄付・無償譲渡する

- 選択肢④:訳あり物件専門の買取業者に依頼

以下より、詳しく解説します。

選択肢①:相続放棄(※相続前の場合)

事故物件をこれから相続する立場なら、「相続放棄」という方法があります。家庭裁判所に申し立てを行えば、最初から相続人でなかったことにできる制度で、事故物件を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄には注意点があります。

最も大きいのは、事故物件だけを放棄することはできないという点です。他の土地や預貯金などもすべて放棄しなければならず、3か月以内に決断しないと自動的に相続した扱いになってしまいます。

事故物件を相続したくない人にとって有力な方法ですが、財産全体を手放すリスクもあるため、冷静な判断が求められます。

選択肢②:売却する

相続してしまった、またはすでに所有している事故物件を手放す方法として、まず考えられるのが不動産会社を通じた「仲介売却」です。一般的な物件と同じように市場に出し、買い手を探す形になります。

ただし、事故物件は需要が少ないため、売却まで長期間かかることが多いのが現実です。価格も相場より大きく下げざるを得ない場合が多く、「売れたものの手元に残る金額はわずかだった」というケースも珍しくありません。

それでも、市場での売却を一度試してみたい場合や、立地や建物に強みがある場合には選択肢になり得ます。

選択肢③:寄付・無償譲渡する

「売れないなら、誰かに譲ってしまう」という方法もあります。自治体やNPO、あるいは知人への寄付・無償譲渡です。これなら、固定資産税の負担から解放され、物件の管理義務も手放せます。

しかし、事故物件を引き取ってくれる相手は非常に限られます。自治体が寄付を受けるのはごく稀で、多くの場合は断られます。知人への無償譲渡でも、過去の経緯を説明しなければならず、話がまとまらないケースが多いのが実情です。

「譲渡できればありがたいが、現実的には難しい」という方法といえます。

売却の際に重要になってくる事故物件の「告知義務」とは

事故物件を売却するとき、避けて通れないのが前述した「告知義務」です。これは、過去に起きた自殺や殺人、孤独死などの事実を、売買や賃貸契約を結ぶ前に買主や借主へ正直に説明しなければならないというルールです。

告知義務を怠ると、後々トラブルになり、契約解除や損害賠償を求められるケースもあります。ここからは、具体的なルールやよくある誤解について整理します。

国土交通省の「事故物件のガイドライン」とは

2021年、国土交通省は事故物件の取り扱いについてまとめた「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。これにより、不動産会社や売主がどこまで説明すべきかの目安が示されています。

ガイドラインでは、殺人や自殺など「人が亡くなった事案」については、売買契約なら期間を問わず、必ず告知する必要があるとされています。

一方、孤独死や病死などの場合は少し扱いが異なり、特殊清掃が必要だったか、死後発見まで時間がかかったかといった状況に応じて説明義務の範囲が決まります。

賃貸の場合はさらに踏み込み、原則として3年間は告知義務があり、その後は心理的影響が薄いと考えられるケースでは義務がなくなることもあるとされています。ただし、これらはあくまで目安であり、個々の物件や地域の慣習、取引相手との関係によって判断が分かれることもあります。

(参考:国土交通省「『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定しました」)

「一度住めば告知義務がなくなる」は嘘?

「事故物件も一度誰かが住めば告知義務が消える」という話を耳にすることがありますが、これは誤解です。たしかに、ガイドラインでは賃貸物件で3年を過ぎると告知義務がなくなる場合があるとしていますが、これはあくまで借主に対しての話です。売買契約の場合は期間にかかわらず告知義務が残りますし、

賃貸でも「事件の内容が極めて重大」な場合は3年を過ぎても説明が求められることがあります。

つまり「一度住めばチャラ」という単純な話ではなく、物件の内容や契約形態によって義務の範囲は変わります。実際には、買い手や借り手に不信感を抱かせないよう、事前に誠実に伝えることが結局はトラブル回避の近道になります。

事故物件を売却する際、清掃やお祓いは必要?

事故物件を売却するとき、所有者が最も悩むのが「どこまで準備すべきか」という点です。特に、清掃やお祓いといった作業は必須なのか、それとも任意なのか判断に迷う人が多いでしょう。

過度な作業は無駄な出費につながりますが、必要最低限の対応を怠ると、売却活動そのものに影響を及ぼすこともあります。ここからは、清掃とお祓いの2つのポイントを整理していきます。

特殊清掃はどこまでするべき?

事故物件の清掃は、状況によって求められるレベルが大きく変わります。孤独死などで発見が遅れたケースでは、一般的な掃除では落とせない臭いや汚れが残ることがあり、この場合は「特殊清掃」が必要です。特殊清掃業者は消臭や除菌、害虫駆除まで行うため、物件の状態を大きく改善できます。

ただし、必ずしも大掛かりな清掃が必要とは限りません。自然死や事故直後に適切な処理がされていた場合、通常のハウスクリーニングで十分なケースもあります。目的は“物件を売却できる状態に整えること”であり、見た目や衛生面で買い手に不安を与えないレベルまで仕上げれば十分です。

お祓い・供養はしておくべきか?

事故物件を売却する際、お祓いや供養をすべきか迷う人も少なくありません。結論から言えば、法律上は義務ではありません。しかし、過去の出来事を知っている所有者にとって、区切りをつける意味で依頼するケースもあります。

また、買主によっては「お祓い済み」と聞いて安心する人もいるため、心理的な効果は一定程度期待できます。

注意したいのは、必ずしも高額なお祓いや大規模な供養を行う必要はないという点です。地元の神社やお寺に相談し、簡易的な形で済ませる方法もあります。売却時の印象を良くしたい、近隣への配慮をしたいという気持ちがあるなら、検討する価値はありますが、無理に行うべきものではありません。

関連記事:事故物件のお祓いは必要?供養との違いや必要費用を紹介

事故物件を手放すなら訳あり物件の買取専門業者がおすすめ!

事故物件を売却しようとしたとき、一般の不動産市場では思うように買い手が見つからないことが多く、価格も大きく下がりがちです。ましてや、事件性のある内容や長期間放置されていたような物件であれば、通常の仲介ではなかなか取り扱ってもらえないケースもあります。

こうした背景をふまえると、事故物件の売却先として現実的なのが「訳あり物件の買取を専門に扱う業者」です。ここからは、専門業者に依頼することで得られる具体的なメリットを3つの観点からご紹介します。

専門業者の特徴①:事故物件でもスピード買取が可能

訳あり物件専門の買取業者は、通常の仲介とは異なり、「直接買い取り」を前提としています。 そのため、内覧や買い手探し、価格交渉などの煩雑なプロセスを省略でき、非常に短期間での売却が可能です。

そこで頼りになるのが訳あり物件の買取を専門に扱う業者です。これらの専門業者は、事故物件や空き家、共有持分、再建築不可の土地など、一般市場では売りにくい不動産を対象に、「自社で直接買い取る」仕組みを持っています。

仲介のように買い手を探すのではなく、業者自らが買主になるため、売却までの流れが早く、条件が整えば最短で現金化できるのが大きな特徴です。

ここからは、専門業者に依頼することで得られる具体的なメリットを3つの観点からご紹介します。

専門業者の特徴②:告知義務や心理的瑕疵への理解が深い

一般の不動産会社や買主は、事故物件に対する知識や経験が乏しく、心理的な抵抗感から取り扱いを避けることがあります。しかし、専門業者はこうした物件の売買を日常的に行っており、告知義務や心理的瑕疵への理解が非常に深いという特徴があります。

「何を伝えなければならないか」「どこまで説明すべきか」といった不安にも丁寧に対応してくれますし、契約後に「聞いていなかった」と揉めることもほとんどありません。過去の事故内容が複雑であっても、専門業者であれば手続き全体をスムーズに進めてくれるため、精神的な負担も軽減されるはずです。

専門業者の特徴③:リフォームや再販ルートを持っている

事故物件は、見た目の印象や内装の傷みなども購入希望者の心理に影響を与える要素となります。そのため、売却前にリフォームを検討する人もいますが、多くの場合、その費用が大きな負担になります。

専門業者の強みは、自社でリフォームや再販のルートを持っていることです。買取後に自社で改装し、再販や賃貸に回すモデルが確立されているため、売主が手を加える必要がありません。

これにより、事故物件であっても条件によっては相場に近い価格での買取が実現する可能性もあります。 また、業者が独自のルートで需要を見込んでいることから、特殊な物件でも柔軟に対応できる点も大きな利点です。

「ワケガイ」なら事故物件でも短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可の土地、空き家、事故物件など、一般の市場では売却が難しい不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。

これまでに全国各地で数多くの訳あり物件を買い取り、売主の方々が抱えていた管理の負担や将来への不安を解消してきました。現状のままの物件でも査定し、条件が合えば最短1日での買取も可能です。

複雑な手続きも士業と連携しながら進めるため、初めての方でも安心してご相談いただけます。

事故物件や相続した空き家など、対応に迷う不動産を抱えている方は、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。

事故物件に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 事故物件は何年で消えますか?

法律上、事故物件という呼び方が「何年経てば消える」と明確に定められているわけではありません。国土交通省のガイドラインでは、事件や自殺など心理的瑕疵のある出来事が起きた場合、告知義務の目安をおおむね3年としています。

ただし、報道で大きく取り上げられた事件や印象が強いケースでは、3年以上経過しても告知が求められることもあります。つまり「年数だけで線引きできるものではない」と理解しておく必要があります。

Q2. 事故物件はお祓いすれば大丈夫ですか?

お祓いを行えば気持ちの整理がつく人もいますし、入居者が安心することもあります。しかし、お祓いをしても事故物件の告知義務が消えるわけではなく、法律的な扱いが変わることもありません。お祓いはあくまで心理的なケアの一環として行うもの、と考えると良いでしょう。

Q3. 事故物件はバレる?

近年は「大島てる」などの事故物件情報サイトにより、事故物件の情報が広く公開されています。一度掲載されれば多くの人が簡単に検索でき、購入者や借主に知られる可能性は非常に高いのが実情です。そのため「あとでバレるくらいなら、最初から告知しておいた方がいい」という考えが基本になっています。こうした情報公開の影響で、事故物件の売却が難しくなるケースもあります。

まとめ

事故物件は、単に「過去に人が亡くなった家」というだけではありません。事件性の有無や死因、発見の経緯によっても扱いが異なり、その事実を知らずに所有すれば、「売却が進まない」「想定外の費用がかかる」といった問題につながります。

「事故物件やめたほうがいい」といわれるのは、こうした複合的なリスクがあるからです。これから購入や相続を検討するなら、まずは物件の過去を調べ、事故物件かどうかを確認することが最優先です。

大島てるなどの情報サイトを見たり、不動産会社へ直接確認したり、登記簿や近隣への聞き取りを組み合わせると、判断材料が揃います。

安易に所有して後悔しないためにも、事前調査を徹底し、もし事故物件だった場合は早めの処分方法を考えるなど、行動を先送りにしない姿勢が大切です。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |