こんにちは。ワケガイ編集部です。

相続や購入で取得した土地のなかには、「使い道がないのに固定資産税や管理費だけがかかる」という悩みを抱えるケースが少なくありません。そのようなとき、「いらない土地を無料で誰かにあげたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、どんな土地でも簡単に引き取ってもらえるわけではなく、条件や手続き次第では譲渡後に思わぬ責任を負うリスクもあります。

そこで本記事では、「いらないから土地をあげます」という行為が可能なのかどうか、具体的な手法を詳しく解説します。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

そもそも「いらない土地」とはどんなものか?

所有していても使い道がなく、持ち続けることが負担になっていると、「いらない」と感じてしまうのではないでしょうか。例えば、相続で受け継いだものの住む予定がない実家の敷地や、遠方にある山林、売ろうとしても買い手がつかない再建築不可の土地などが代表的です。

これらの土地は、所有者にとって経済的な利益をもたらすどころか、固定資産税や草刈り・修繕といった管理費用だけがかかります。さらに、遠方に住んでいると手入れも行き届かず、近隣から苦情が寄せられる原因にもなります。

こうした「持っていてもメリットがない」土地が積み重なり、処分に困る人が増えているのです。次に、なぜこのような土地が増えているのか、その背景を見ていきましょう

「いらない土地」が増えている背景

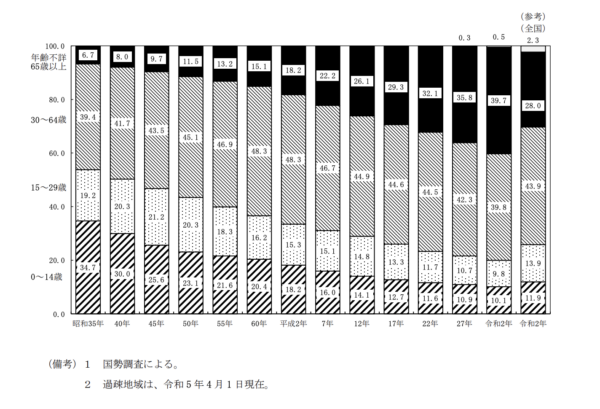

日本全体の人口は減少傾向にあり、地方では過疎化が進んでいます。若い世代が都市部へ移り住み、残された土地や家は使い手がいないまま空き地や空き家になりやすい状況です。

(出典:国土交通省「令和4年度版 過疎対策の現況」)

固定資産税や草刈り、建物の管理などの負担が重くのしかかり、「売れない土地」「使えない土地」を持ち続ける意味を見いだせない所有者が増えています。

さらに、バブル期に投資目的で購入された土地や、相続で受け継いだまま放置されている土地も数多く存在します。相続人が遠方に住んでいる場合や活用の目処が立たない場合、管理を後回しにした結果、登記や境界の整理が進まずますます使いにくい状態になってしまいます。

どんな土地が「無償譲渡」の対象になるのか

「いらない土地を無料で引き取ってもらえる」と聞くと、どんな土地でも譲渡できるように思いがちですが、実際には引き取りの対象になりやすい土地とそうでない土地があります。

ここからは代表的な4つの特徴をもとに、譲渡対象となるケースを解説します。

特徴①:相続で取得したが使い道がない土地

もっとも多いのが、親や祖父母から相続した土地です。とくに実家が遠方にあり、自分が住む予定もない場合は、管理や活用が難しいため「いらない土地」とされやすくなります。

相続後しばらくは「そのうち売ろう」と思っていても、固定資産税だけが毎年かかり、結局手をつけないまま放置されるケースが少なくありません。

こうした土地は市場価値が低くても、書類や登記の状態が整っていれば引き取り先が見つかる可能性があります。

特徴②:固定資産税や管理費が負担になっている土地

所有するだけで毎年税金や維持費が発生する土地も、無料譲渡の対象として扱われやすい傾向があります。

具体的には、草刈りや倒木防止といった管理に時間やお金がかかる山林、修繕を要する建物が残ったままの土地などです。

こうした費用負担を嫌って「タダでもいいから引き取ってほしい」という相談が多く寄せられます。引き取り手側も、管理が容易であれば譲渡を受けるハードルは下がります。

特徴③:地方や過疎地で需要が少ない土地

都心部や利便性の高いエリアの土地であれば売却の道もありますが、地方や過疎地の土地は買い手がつきにくく、結果として無料譲渡の候補になりやすいでしょう。

人口減少が進む地域では不動産価値が落ち、タダでも欲しい人が限られるのが現実です。そのため、農地転用やキャンプ場などの新しい活用法を見越して、NPOや個人が無料譲渡を受けることもあります。

特徴④:境界問題や権利関係が複雑な土地

境界が不明確だったり、複数人の共有名義になっている土地も「無料譲渡を検討したい」とい感じやすいタイプです。

ただし、こうした土地はトラブルの火種になりやすいため、引き取り手が現れても譲渡前に測量や権利調整が必要になることがあります。条件をクリアできれば対象となりますが、事前に整理しておきましょう。

いらない土地を誰かにあげることは本当に可能なのか?

「いらない土地を誰かにあげます」という言葉は、耳にするととてもシンプルに感じるかもしれません。

しかし現実には、土地の譲渡は「ただ渡す」というよりも、しっかりとした法的な手続きを伴う行為です。譲渡先が見つかるかどうかは土地の状態や立地に大きく左右され、誰にでも簡単にあげられるわけではありません。

なかには自治体やNPOが土地を引き取る制度を設けているケースもありますが、対象となる土地は限られており、譲渡後も名義変更や税務処理が必要になるため手間がかかるのが実情です。

無料で土地を譲渡できる仕組み

無料譲渡を行う場合、まず所有者と受け取り手の間で贈与契約を結び、その内容をもとに法務局で名義変更の登記を行うのが基本の流れです。

契約書を作らずに口頭だけで済ませようとすると、後々「言った・言わない」のトラブルにつながる危険があるため、書面を残すことは必須といえます。

また、譲り受けた側はその土地にかかる固定資産税や管理の義務を引き継ぐことになります。つまり、譲渡する側が「無料でいいからもらってほしい」と言っても、受け取る側には実質的な負担が生まれるわけです。

そのため、引き取り手を見つけるには「税金がかかっても使える土地か」「管理しやすいか」といった観点で納得してもらえる条件を提示する必要があります。

最近は不動産会社やNPOが「無料引き取り」を打ち出す事例も増えていますが、どんな土地でも受け付けるわけではありません。多くは条件が厳格で、建物が老朽化し過ぎていないか、境界が明確かなど、細かい審査をクリアしなければならないのが現状です。

譲渡できる土地とできない土地の違い

実際に無料で譲渡しやすい土地にはいくつかの共通点があります。登記簿が整理されていて所有者が明確、境界がきちんと確定している、管理の負担が少ないなど、受け取る側が安心して名義変更できる状態であることが多いでしょう。

例えば、小さな空き地や使わなくなった畑などは、条件次第でNPOや個人が活用目的で引き取ることもあります。

一方、譲渡が難しい土地も存在します。境界が不明確で隣地とのトラブルの火種になりやすい土地、複数人の共有名義になっていて全員の同意が取れていない土地、あるいは接道義務を満たさず再建築できない土地などは、引き取り手が現れにくい代表例です。

こうした土地は名義変更の前に測量や権利調整が必要となり、結果として「無料でも受け取れない」という判断をされることがあります。

<譲渡できる土地とできない土地の違いまとめ>

| 項目 | 譲渡しやすい土地 | 譲渡が難しい土地 |

| 登記状況 | 登記簿が整理され、所有者が明確 | 登記が古く、所有者が不明確 |

| 境界 | 境界が確定しており、測量図も整備されている | 境界が曖昧で隣地と揉めやすい |

| 権利関係 | 単独名義、もしくは同意の取りやすい共有 | 共有者が多く、同意が得られない |

| 立地・状態 | 小規模な空き地、使いやすい畑や宅地 | 再建築不可地、急傾斜地、山林など |

| 管理状況 | 雑草や建物の管理が行き届いている | 放置され荒廃し、追加整備が必要 |

いらない土地を誰かにあげるメリット

不要な土地を持ち続けることは、単に「使わないから置いてある」では済まされません。所有している限り、固定資産税や維持管理の義務が発生し、時には近隣とのトラブルの原因にもなります。そこで、土地を無料で譲渡するという選択肢を取る人が増えています。

ここからは、そのなかでも大きな4つのメリットを掘り下げてみましょう。

- メリット①:固定資産税や管理費用の負担から解放される

- メリット②:将来のトラブルや法的リスクを回避できる

- メリット③:相続人に負担を残さずに済む

- メリット④:土地の活用や再生につながる可能性がある

それぞれ個別に解説します。

メリット①:固定資産税や管理費用の負担から解放される

土地を所有していると、たとえ活用していなくても毎年固定資産税がかかります。都市部であれば年間数万円程度でも、地方の広い土地や山林などは意外に税額が大きいケースも珍しくありません。

さらに、土地を管理するための費用や手間も負担になりがちです。草刈りや倒木の処理、老朽化した建物があれば解体や修繕の費用も発生します。

こうした費用は「何も使っていないのに払うお金」として心理的な負担にもなりやすく、毎年支払い続けることで所有者の生活に少なからず影響を与えます。

無料譲渡によって土地を手放せば、こうした固定資産税や管理費用の出費から解放され、将来的な経済的負担をゼロにできる点は非常に大きなメリットといえるでしょう。

メリット②:将来のトラブルや法的リスクを回避できる

土地をそのままにしておくことは、思わぬトラブルの火種になります。「草木が伸び放題になって近隣から苦情が寄せられる」「老朽化した建物が倒壊の危険を指摘される」「不法投棄の温床になる」といった問題も現実に起こっています。

さらに、放置された土地に対して自治体から行政代執行(所有者に代わって強制的に建物を撤去し、後から費用を請求する手続き)が行われる可能性もあります。

また、相続時にそのまま子どもや親族に土地を引き継がせてしまえば、同じ悩みを次の世代に押しつけることにもなりかねません。

無料譲渡を通じて土地を手放しておけば、こうした将来的なトラブルや責任の連鎖を断ち切ることができます。自分だけでなく、子どもや家族に余計な負担を残さないという意味でも大きな安心につながるのです。

メリット③:相続人に負担を残さずに済む

土地を所有したまま亡くなれば、その土地は相続財産として引き継がれます。使い道がなく税金や管理費だけがかかる土地を相続した家族は、急に見知らぬ負担を背負うことになりがちです。

相続をきっかけに兄弟姉妹の間で「誰が管理するか」「誰が税金を払うか」といった話し合いがこじれるケースも少なくありません。

特に遠方の土地や利用価値の低い土地は、相続人が現地に行って状況を確認するだけでも大きな負担です。もし老朽化した建物が残っていれば解体費用まで発生します。

こうした面倒を残してしまえば、子や孫にとっては「もらいたくない相続財産」になりかねません。

所有者のうちに土地を無料で譲渡しておけば、こうした相続時のトラブルを避けられます。家族に余計な迷惑をかけない、負担を先送りしないという点で、大きな安心感をもたらす選択といえます。

メリット④:土地の活用や再生につながる可能性がある

「いらない土地」と言われるものでも、受け取る側によっては価値が見出されることがあり、自治体やNPOは空き地を防災拠点や公園、地域農園として再活用する取り組みを行う例があります。

個人でも、キャンプ場や菜園、アトリエ用地など、アイデア次第で土地を活かすことが可能です。

所有者が維持管理できず放置していた土地でも、譲渡によって新しい用途が見つかれば、地域にとってプラスになります。自分では手に余る土地を譲り渡すことは、単に負担を減らすだけでなく、土地の新たな価値を引き出すきっかけにもなるのです。

不要だと思っていた土地が、別の人の手で役立つ場所として再生する──これもまた、無料譲渡が持つ隠れたメリットのひとつです。

いらない土地を誰かにあげるデメリット

土地を無料であげるというと、持ち主にとっては「負担が消えて楽になる」というイメージが先に立ちます。しかし、実際に譲渡しようとすると、費用や手続きの面で意外に負担が大きいことがわかります。加えて、譲りたくてもすぐに受け取ってくれる相手が現れないことも少なくありません。

ここからは、特に注意したいデメリットを解説します。

- デメリット①:譲渡手続きや名義変更に費用がかかる

- デメリット②:引き取り手がなかなか見つからない場合がある

- デメリット③:土地の状態によっては譲渡後も責任を問われる可能性がある

- デメリット④:相手の都合で譲渡が取り消しになるリスクがある

次項より、個別にみていきましょう。

デメリット①:譲渡手続きや名義変更に費用がかかる

土地を誰かに無償で譲る場合でも、手続きにはお金がかかります。所有者と受け取り手との間で贈与契約書を作成し、法務局で登記名義を変更する際には登録免許税を納めなければなりません。

また、司法書士に登記を依頼すれば報酬が発生します。土地の種類や評価額にもよりますが、数万円から十数万円規模の費用になることもあります。

さらに、土地の状態によっては事前の測量や境界確定作業が必要になってきます。測量士に依頼すればこれも数十万円単位の出費です。「無料であげるだけだからお金はかからないだろう」と考えていると、意外な費用の多さに驚くことになります

デメリット②:引き取り手がなかなか見つからない場合がある

もう一つの現実的な問題が、そもそも土地をもらってくれる人が見つからないことです。いくら無料でも、引き取る側には固定資産税や管理の義務が生じます。

雑草が伸び放題の土地や、建物が倒壊寸前の土地、境界があいまいで隣地トラブルのリスクがある土地は特に敬遠されがちです。

自治体やNPOに引き取りを相談しても、「再利用の見込みがない」「維持費がかさむ」と判断されれば断られることもあります。

結果として、土地を譲りたくても長期間引き取り手が現れず、固定資産税を払い続ける状況が続くケースも少なくないのです。無料譲渡を考えるときは、相手が見つからない可能性も念頭に置いておく必要があります。

デメリット③:土地の状態によっては譲渡後も責任を問われる可能性がある

土地を譲渡すれば「もう自分とは関係ない」と考えがちですが、実際には土地の状態によっては譲渡後も責任を問われるケースがあります。

例えば、譲渡した土地に埋設物(古い井戸や廃棄物)が残っていた場合、後から発覚すると元の所有者に撤去費用を請求されることがあるのです。

また、老朽化した建物が倒壊し、その原因が譲渡前の管理不足にあったとされれば、損害賠償を求められる可能性も否定できません。

こうしたリスクを避けるには、譲渡前に土地の現状をしっかり調査し、契約書に「譲渡後の責任範囲」を明確に記載しておく必要があります。曖昧な状態で「とりあえずあげる」と進めてしまうと、後から予想外のトラブルに巻き込まれる恐れがあるのです。

デメリット④:相手の都合で譲渡が取り消しになるリスクがある

もうひとつ見過ごせないのが、相手の事情で譲渡が途中で取り消しになるリスクです。たとえ話がまとまっていても、登記を完了する前に受け取り手が「やはり維持できない」「想定より費用がかかりそうだ」と判断し、辞退することがあります。

なかには契約後に相手の資金計画が崩れたり、家族の反対が出て計画が白紙に戻るケースも見られます。

譲渡が取り消されれば、固定資産税や管理の負担は再び元の所有者に戻ってきます。さらに、取り消しに伴って契約書の修正や追加の手続きが必要になり、余計な手間と費用が発生することもあります。

「相手が決まったから終わり」ではなく、登記が完了するまで気を抜けないという点は、無料譲渡を進める際に心得ておきたいポイントです。

いらない土地を譲渡するための3つの方法

土地を「いらないからあげます」と言っても、現実的には誰に渡すのか、どんな方法を選ぶのかで流れがまったく変わります。相手によって必要な書類や費用の負担、かかる時間も違うため、選択肢を整理して考えておきましょう。

代表的な方法としては、以下の3つが挙げられます。

- 方法①:不動産会社や専門業者に引き取りを依頼する

- 方法②:自治体やNPOへ無償譲渡を申し込む

- 方法③:知人や親族に譲渡して活用してもらう

それぞれ個別に解説します。

方法①:不動産会社や専門業者に引き取りを依頼する

もっとも手間が少ないのは、不動産会社や土地の引き取りを専門とする業者に依頼する方法です。これらの業者は「訳あり土地」や「売れにくい土地」を扱うノウハウを持っており、一般的な仲介業者が断るような案件でも対応してくれることがあります。

依頼すると、業者が現地を確認し、引き取り可能かどうか、譲渡条件や費用負担の範囲を提示してきます。

業者によっては「完全無料」で名義変更まで対応するケースもありますが、登記費用や測量費を依頼主が負担する場合も多いので、契約前に確認しておきましょう。

この方法は、譲渡のスピードが速く、煩雑な手続きを任せられる点で便利ですが、業者を見極める必要があります。

なかには高額な手数料を請求したり、不必要な工事を勧めてくる業者もあるため、複数社に相談して条件を比較するのが安全です。

方法②:自治体やNPOへ無償譲渡を申し込む

近年、一部の自治体やNPOが「土地の無償譲渡」に応じる制度を設けています。一例を挙げると、限界集落の再生や移住促進を目的に、住民から土地や空き家を受け取り、地域の活用計画に組み込むという取り組みです。

この方法は、公共性の高い活用が期待でき、譲渡後の土地が地域のために使われる可能性がある点で意義があります。

ただし、どんな土地でも受け付けてくれるわけではありません。立地が極端に悪い土地、管理が難しい土地、境界が未確定な土地などは断られることが多いのが現実です。

申し込む際は、必要書類や条件が自治体ごとに違うため、担当窓口に早めに問い合わせることが大切です。書類を揃え、用途や活用計画の説明が求められる場合もあります。

方法③:知人や親族に譲渡して活用してもらう

もっとも身近な方法は、親族や知人に土地を譲ることです。相続予定の子どもに早めに譲っておく、親しい友人に「趣味の畑として使ってもらう」など、信頼関係のある相手に渡すことで、スムーズに話が進むことがあります。

しかし、この方法にも注意点が存在します。たとえ親族でも、土地をもらえば固定資産税や管理義務が発生します。「タダだから」と安易に譲ると、後で不満が出たり、関係が悪化する原因にもなりかねません。また、贈与税や登記費用などの法的手続きは、親族間でも必ず必要です。

いらない土地を譲渡する際の注意点

土地を無料で譲るという行為は、単純に「所有権を手放す」だけで終わるものではありません。譲渡の過程では税金や登記の問題が絡み、譲渡後も思わぬ責任を求められることがあります。

安易に進めてしまうと、土地を手放したつもりがかえって負担を背負う結果になることもあるため、事前に知っておくべき注意点を整理します。

- 注意点①:贈与税や登録免許税など税金が発生する場合がある

- 注意点②:譲渡後も法的責任を問われるリスクがある

- 注意点③:譲渡手続きや登記変更に費用と時間がかかる

- 注意点④:引き取り手が見つからないケースも想定する

以下より、詳しくみていきましょう。

注意点①:贈与税や登録免許税など税金が発生する場合がある

「無料で土地をあげる」という言葉だけ聞くと、金銭のやり取りがないから税金もかからないと考えてしまいがちです。しかし、法律上は土地を無償で譲渡することは「贈与」にあたり、条件によっては贈与税の対象になります。

受け取る側が贈与税を申告しなければならないケースがあり、場合によっては数十万円規模になることもあります。

さらに、前述のとおり土地の名義を変更する際には登録免許税が発生します。たとえ譲渡が無償でも、固定資産税評価額をもとに算出されるため、土地の種類によっては予想外の金額になることも少なくありません。これらの費用を誰が負担するかを事前に決めておかないと、譲渡後にトラブルになる恐れがあります。

注意点②:譲渡後も法的責任を問われるリスクがある

土地を譲った後は「もう自分の責任ではない」と思いがちですが、必ずしもそうとは言い切れません。譲渡前から埋設されていた廃棄物や井戸、地中障害物などが後から見つかれば、元の所有者に撤去や処理を求められる場合があります。

また、譲渡時点で老朽化した建物が残っており、その後の倒壊事故が「以前の管理不備」によるものだと判断されれば、損害賠償を請求されかねません。

こうしたリスクを避けるには、譲渡前に土地の状態をできる限り確認し、契約書に「譲渡後の責任範囲」を明確に定めておくことが不可欠です。

曖昧なまま進めてしまえば、譲渡した後になっても思わぬ義務が戻ってくる危険性があります。

注意点③:譲渡手続きや登記変更に費用と時間がかかる

土地を譲渡する際には、贈与契約書の作成や法務局での登記申請といった手続きが求められます。これらは自分で行うことも可能ですが、ほとんどのケースでは司法書士などの専門家に依頼します。

依頼すれば安心ですが、報酬や実費が数万円から十数万円ほどかかるのが一般的です。さらに、名義変更に伴って必要となる登録免許税も固定資産税評価額に応じて課税されるため、費用が思った以上に膨らむこともあります。

加えて、土地の状態によっては測量や境界確定が必要になることもあります。実際に、隣地との境界が曖昧な場合、測量士による作業が入り、これも十万円単位の追加費用と数週間〜数か月の時間が必要になります。

「ただ渡せばいい」と思って始めても、こうした作業に時間とお金を取られる点はあらかじめ覚悟しておく必要があります。

注意点④:引き取り手が見つからないケースも想定する

無料で土地を譲ると決めても、前述したように「もらいたい」と言ってくれる相手がすぐ見つかるとは限りません。譲渡を申し込んだ不動産会社や自治体、NPOから「この土地は活用の見込みがない」と断られることも多くあります。

特に、山林や急傾斜地、再建築不可の土地などは維持費や管理リスクが大きく、受け取り手が現れにくいのが実情です。

仮に相手が見つかっても、条件交渉に時間がかかることもあります。譲渡費用の分担や、譲渡後に残る責任の扱いを巡って話がまとまらなければ、契約まで進められません。その間も固定資産税や管理の義務は元の所有者に残り続けます。

「相手が見つからないかもしれない」「長期戦になるかもしれない」という想定を持ち、複数の方法を同時並行で探ることが現実的な対応策です。

無料譲渡以外のいらない土地を手放す選択肢

「無料であげる」だけが土地を手放す方法ではありません。場合によっては、売却できたり、寄付として受け取ってもらえたりすることも可能です。

また、土地を所有し続けるのが難しい人でも、相続時点で放棄するという選択肢があります。ここからは、無料譲渡以外の代表的な4つの方法を詳しくみていきます。

- 土地を売却する

- 自治体やNPOに寄付する

- 土地活用を検討する

- 相続放棄をする(※これから相続予定の場合)

次項より、詳しく解説します。

土地を売却する

まず検討すべきは、やはり売却です。立地や状態によっては、思っているより高く売れる可能性もあります。特に近年は、狭小地や古家付きの土地を専門に買い取る不動産業者も増えており、通常の仲介で売れない土地でも直接買い取ってもらえるケースも存在します。

仲介と買取では流れが異なり、仲介なら時間はかかりますが価格は市場に近く、買取なら早く現金化できる代わりに価格はやや低めです。まずは不動産会社に査定を依頼し、売れるかどうかを調べるところから始めるのが現実的です。

自治体やNPOに寄付する

次に考えられるのが、土地を寄付する方法です。一部の自治体では、公共施設の用地や公園、農地として利用する目的で土地の寄付を受け付けています。また、NPOや公益法人も地域活性化や環境保全のために土地を活用する取り組みを行っていることがあります。

ただし、寄付も無条件ではありません。活用の見込みがない土地や、管理が難しい土地は断られることが多いのが実情です。寄付を検討する際は、役所の担当部署やNPOに事前相談し、土地の条件や必要な書類を確認しておく必要があります。

土地活用を検討する

売れない、譲れない土地でも、自分で活用できれば「負担」から「収入源」に変えられる場合があります。「駐車場や資材置き場として貸す」「太陽光発電を設置して電力を販売する」「小規模な農園や貸し菜園にする」など、立地次第でさまざまな活用法が存在します。

もちろん、初期投資や管理の手間がかかりますが、土地を持ち続ける意義が生まれるのは大きなメリットです。「あげてしまう」前に、一度は活用の可能性を検討する価値があります。

相続放棄をする(※これから相続予定の場合)

まだ土地を相続していない段階であれば、相続放棄も有効な選択肢です。相続放棄をすれば、その土地は最初から自分の所有にならず、税金や管理の負担を背負うこともありません。

ただし、相続放棄には家庭裁判所での手続きが必要で、相続開始から3か月以内という期限があります。また、放棄すると他の財産(現金や預金など)も一緒に受け取れなくなるため、慎重な判断が求められます。

関連記事:相続放棄の手続きは自分でできる?流れや専門家に相談すべきケースを紹介

「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取いたします!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。

共有持分や再建築不可の土地、相続で引き継いだまま放置されている空き家、ゴミ屋敷、事故物件まで、通常の市場では売却が難しい物件にも柔軟に対応してきました。全国各地における豊富な買取実績を活かし、状況に応じて最短1日での現金化も可能です。

不要な土地や持ち続けることが負担になっている物件を抱えている方に、迅速かつ丁寧な解決策をご提案いたします。お気軽に無料査定をご活用ください。

まとめ

いらない土地は、放置すると固定資産税や管理費の負担が続くだけでなく、近隣トラブルや行政指導のリスクを抱えることになります。

そのため、早めに譲渡や活用を検討しましょう。無料譲渡は有効な手段の一つですが、土地の条件によっては引き取り先が見つからないケースもあります。

譲渡を考える際は、事前に権利関係や税務上の負担を確認し、無理なく進められる方法を選ぶことが大切です。リスクを避けるためにも、自治体や専門家への相談を活用しながら、いらない土地の問題を一つずつ解決していきましょう。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |