こんにちは。ワケガイ編集部です。

人口減少が進む地域や、相続した家に誰も住まないといったケースでは、使われない住宅が放置され、治安悪化や倒壊リスク、資産価値の低下といった問題が発生します。その際に注目すべきなのが「空き家問題」です。

空き家問題とは、管理されない住宅が増えることで個人だけでなく地域全体にも悪影響を及ぼす社会課題を指します。

適切に対応しなければ、固定資産税などの経済的負担や近隣トラブルにつながりかねません。そこで本記事では、日本で拡大する空き家問題の背景や具体的なデメリット、解決につながる対策について詳しく解説します。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

日本で拡大する「空き家問題」とは?

かつて日本では、新築住宅を所有することが一つの生活目標とされ、多くの家庭が郊外にマイホームを構えてきました。しかし、少子高齢化や人口減少が進むにつれて、使われない住宅が目立つようになっています。

誰も住まない家はやがて老朽化し、防犯や防災の面で近隣に不安を与える存在となります。加えて、資産価値の低下や固定資産税などの経済的負担も続くため、所有者本人にとっても悩みの種です。

空き家問題は個人の事情にとどまらず、地域の治安や景観、ひいては社会全体に広がる課題として注目されているのです。では、なぜこれほど空き家が増え続けているのでしょうか。その背景を大きく二つに分けて見ていきます。

背景①:人口減少と少子高齢化による住宅需要の低下

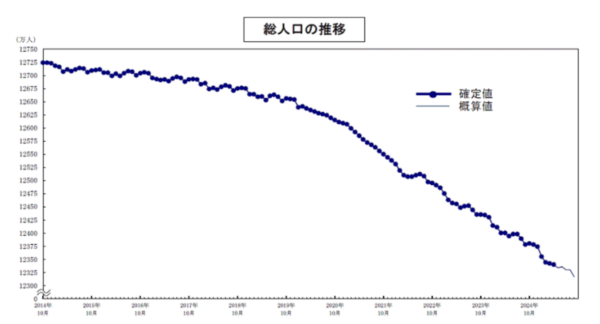

日本の人口は2008年をピークに減少に転じ、地方では特にその傾向が顕著です。若い世代が都市部へ移り住み、地方に残るのは高齢者が中心という構図が広がっています。こうした状況では、親が建てた家を引き継ぐ人がいなくなり、空き家が自然に増えていきます。

(出典:総務省「人口推計(2025年(令和7年)4月確定値、2025年(令和7年)9月概算値) (2025年9月19日公表)」)

かつては核家族が郊外の戸建てに移り住むのが一般的でしたが、今では共働き世帯が利便性の高い都市部のマンションを選ぶ傾向が強まり、郊外や農村の住宅は敬遠されがちです。

その結果、需要と供給のバランスが崩れ、築年数が古い家は買い手がつかずに取り残されます。人口構造の変化が空き家増加の大きな要因であることは、統計からも明らかでしょう。

背景②:相続や転居による空き家の増加

もう一つの背景は、相続や転居によって住宅が空いたまま放置されるケースです。親から家を相続しても、既に自宅を持っていたり、勤務地が遠方で生活の拠点を移せなかったりすれば、利用する見込みがないまま管理だけが重荷になります。

相続人の間で話し合いがまとまらず、誰も活用できないまま放置される例も少なくありません。また、都市部では転勤や住み替えによって持ち家を残すことがあり、その家を貸すわけでも売るわけでもなく空き家としてしまう人もいます。

(参考:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」)

こうした事情が積み重なり、全国的に空き家が増えているのです。個々の家庭の選択が集まった結果として、社会全体の課題へとつながっている点がこの問題の難しさといえます。

空き家を所有し続ける7つのデメリット

誰も住んでいない住宅を放置してしまうと、見た目の問題だけではなく、所有者にとって深刻なリスクを抱えることになります。特に防犯や建物の劣化、火災の危険性は見過ごせません。

ここからは空き家を所有し続ける7つの側面について掘り下げてみましょう。

- 防犯・治安リスクが高まる

- 建物の老朽化による倒壊や事故の危険がある

- 火災や害虫被害のリスクがある

- 近隣住民とのトラブルが発生しやすい

- 行政指導や「特定空き家」に指定される可能性がある

- 固定資産税や維持管理コストの負担が続く

- 資産価値が下落し売却が難しくなる

それぞれ個別に解説します。

防犯・治安リスクが高まる

人が出入りしていない家は、外部から見ても一目で空き家とわかります。郵便物がたまったポストや、夜になっても灯りがともらない窓は、不審者にとって格好のサインとなるのです。

実際、空き家は窃盗や不法侵入の温床になりやすく、場合によっては放火などの犯罪に巻き込まれることもあります。特に住宅街にある空き家は、周囲の住民の安心感を大きく損なう存在となりかねません。

治安への不安は近隣の生活環境全体を悪化させ、地域の資産価値を押し下げる要因にもつながります。

建物の老朽化による倒壊や事故の危険がある

住む人がいなくなると、建物は急速に傷みます。換気や掃除が行われないことで湿気がこもり、木材や壁材の劣化が進行しやすくなるのです。台風や地震などの自然災害が重なると、瓦や外壁が剥がれ落ち、通行人や近隣の住宅に被害を及ぼす可能性もあります。

所有者には維持管理の責任があるため、事故が起きれば損害賠償を求められるリスクさえ生じます。

「使わないから放っておけばよい」という考えは、結果的に自分や周囲を危険にさらすことになるのです。

火災や害虫被害のリスクがある

空き家は火災の危険にも直結します。老朽化した配線やガス設備が原因となるほか、不法侵入者の火の不始末が火災につながることもあります。一度火が出れば、消火活動が遅れる分、被害が拡大する恐れも大きいのが特徴です。

さらに、人のいない住宅はネズミやシロアリ、ハチなどの害虫・害獣の住処となりやすく、周辺環境に悪影響を及ぼします。これらは見た目の問題にとどまらず、衛生面や建物の強度にも深刻なダメージを与えるため、長期間放置することは非常に危険だといえます。

関連記事:空き家の火災保険はどう選ぶ?加入の必要性から保険料相場を解説

近隣住民とのトラブルが発生しやすい

空き家が放置されると、真っ先に迷惑を被るのは周辺に住む人々です。雑草が伸び放題になれば景観を損ねるだけでなく、害虫や小動物が繁殖して悪臭を生み出す原因にもなります。

また、庭木の枝が隣家へ伸びたり、落ち葉が排水路を塞いだりすれば、近隣からの苦情に発展しかねません。さらに、放置された家はごみの不法投棄場所にされやすく、その処理をめぐってトラブルが拡大することもあります。

所有者が遠方に住んでいる場合、苦情への対応が遅れるため、地域の人間関係を悪化させる火種となってしまうのです。

行政指導や「特定空き家」に指定される可能性がある

空き家対策特別措置法の施行以降、危険な空き家には行政が介入できる仕組みが整いました。外壁や屋根が崩れそうな状態や、衛生環境を著しく悪化させている状態が確認されると、行政から指導や勧告を受けることになります。

さらに悪化すれば「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇が外れるだけでなく、最終的には強制的に解体されるケースもあります。行政からの通知は社会的な信用にも関わり、他の不動産取引や相続にも影響を及ぼしかねません。

放置することで行政手続きに巻き込まれる可能性があることは、多くの人が見落としがちなリスクといえるでしょう。

固定資産税や維持管理コストの負担が続く

空き家は利用していなくても所有している限り、固定資産税や都市計画税が毎年かかります。さらに、建物を放置したままでは劣化が進むため、雨漏りや外壁の崩落を防ぐための修繕費用がかさむことになります。

遠方に住んでいれば、草刈りや清掃を業者に依頼せざるを得ず、その費用も積み重なっていきます。収益を生まない家に対して支出だけが増える状況は、長期的には大きな経済的負担です。生活に直結する出費ではないため後回しにされがちですが、確実に所有者の家計を圧迫していくのが現実です。

関連記事:空き家の固定資産税が6倍に!? 適用される条件や対策方法を完全解説

資産価値が下落し売却が難しくなる

住宅は人が住み続けることで維持される資産です。空き家となった時点で市場価値は徐々に下がり、手入れをしないまま数年が過ぎれば、買い手がつかなくなる可能性も高まります。

老朽化が進んだ物件はリフォームや解体を前提にしか売却できず、その費用を考慮した価格でしか取引されません。

特に地方の空き家は需要が限られており、売り出しても買い手が現れない状況が続くことも珍しくありません。結果として「負動産」と呼ばれる存在になり、手放したくても手放せない悪循環に陥ってしまうのです。

空き家のデメリットを相殺するための対策法

空き家は放置すればするほど、治安・経済・近隣関係など多方面に悪影響を及ぼします。ただし、すぐに売却や活用を決断できない人も少なくありません。

その場合には、まずリスクを最小限に抑えるための管理体制を整える上でも、以下の対策を講じましょう。

- 対策①:定期的な管理・メンテナンスを行う

- 対策②:管理を専門業者に委託する

- 対策③:売却して現金化する

- 対策④:空き家活用を検討する

- 対策⑤:自治体や専門家に相談する

次項より、詳しく解説します。

対策①:定期的な管理・メンテナンスを行う

自分や家族で定期的に訪れて清掃や点検を行うことは、最も堅実かつ、基本的で効果的な方法です。通風や掃除を行えば湿気による劣化を防げますし、庭の草木を整えるだけでも景観は大きく変わります。

ポストに郵便物を溜めず、定期的にカーテンを開閉すれば、人の出入りがあるように見せることも可能です。こうした小さな工夫は、防犯面でも大きな効果を発揮します。ただし、遠方に住んでいる場合や高齢で管理が難しい場合は、頻度を保つことが負担となる点が課題でもあります。

それでも最低限、年に数回は現地を確認し、劣化や異変に早く気づける体制を整えておくことが、空き家の寿命を伸ばすためには必要です。

ただし、筆者の経験談になるのですが、空調の効いていない空き家の掃除を夏や冬に行うのは大変な作業であるため、きちんと時期を選んで行いましょう。

対策②:管理を専門業者に委託する

物理的に足を運ぶことが難しい場合や、継続的に管理する余裕がない場合は、専門業者への委託が有効です。最近は「空き家管理サービス」を提供する業者が増えており、月数千円から数万円程度で、定期巡回・清掃・通風・庭木の手入れなどを代行してくれます。

業者によっては写真付きで報告書を送ってくれるため、遠方に住んでいても現地の状況を把握しやすく安心感があります。

台風や大雨など災害後に臨時点検を行ってくれるプランもあり、緊急時の対応力は個人では得にくい利点です。コストはかかるものの、近隣とのトラブル防止や資産価値の維持を考えれば、十分に見合う投資といえるでしょう。

対策③:売却して現金化する

空き家の維持に困ったとき、もっとも現実的な方法の一つが売却です。利用予定のない家を持ち続けても、固定資産税や修繕費といった支出が重なるだけで、資産価値は時間とともに下がっていきます。

早めに売却すれば、まだ市場で評価されるうちに現金化でき、生活資金や別の投資に充てることも可能です。売却方法には仲介と直接買取がありますが、仲介は時間がかかる代わりに高値が期待でき、直接買取は価格が下がる反面スピーディーに現金化できるという違いがあります。

築年数が古い家や再建築不可物件は市場に出しても買い手がつきにくいため、専門業者による買取が現実的な解決策となることも少なくありません。

売却を検討する際には、複数の業者に査定を依頼し、相場を把握したうえで判断しましょう。

対策④:空き家活用を検討する

すぐに売却するのではなく、収益化を視野に入れて活用するという選択肢もあります。

賃貸住宅として貸し出せば家賃収入が得られますし、立地によっては民泊やシェアハウスへの転用も考えられます。広い土地を活かして駐車場やトランクルームにする方法もあり、地域の需要次第では安定した収益源となり得ます。

ただし、活用には初期投資や管理の手間が伴うため、長期的な視点で収支を見極めなければなりません。また、耐震性や設備の不備など、法令上の基準を満たすために改修工事が必要になる場合もあります。

自分や家族が将来利用する可能性がある場合は、活用を通じて資産価値を維持することも一つの手段です。空き家を単なる負担ではなく、柔軟に使える資産と考える発想が求められています。

対策⑤:自治体や専門家に相談する

空き家の扱いに迷ったら、自治体や専門家に相談するのが賢明です。多くの自治体には「空き家相談窓口」や「空き家バンク」が設けられており、売却や活用のサポートを受けることができます。

地域によってはリフォーム補助金や解体費用の一部を負担する制度もあり、活用や処分のハードルを下げる助けとなるでしょう

さらに、相続登記や税金の問題を抱えている場合は、司法書士や税理士、不動産に強い弁護士に相談することで、法的なリスクを回避できます。空き家問題は一人で抱え込むと判断を誤りやすく、結果的に時間もお金も余計にかかることになりかねません。

専門的な知見を取り入れ、制度や支援策を活用しながら最適な方法を選ぶことが、空き家の負担を軽減する近道といえるでしょう。

空き家を相続することになったらどうするべき?

親の家を引き継ぐことになったものの、自分が住む予定はないという人は少なくありません。相続した空き家をどう扱うかは、将来の生活や家計に大きな影響を与えます。

放置してしまうと、税金や管理費の負担が続くだけでなく、近隣トラブルや資産価値の下落にもつながります。

ここからは、相続時に検討できる主な選択肢を四つに分けて見ていきましょう。

- 選択肢①:相続放棄をする

- 選択肢②:相続後に売却する

- 選択肢③:相続後に賃貸・活用する

- 選択肢④:相続後に自治体に寄付・譲渡する

以下より、詳しく解説します。

選択肢①:相続放棄をする

相続放棄は、財産とともに負債や空き家の管理義務もすべて手放す方法です。家庭裁判所に申述することで手続きが可能ですが、相続開始から3か月以内に行う必要があります。

メリットは、老朽化した空き家や価値の低い不動産を背負わずに済む点です。ただし、現金や預金、その他の不動産も含めて一切受け取れなくなるため、よく検討したうえで判断しなければなりません。

相続人が複数いる場合は、自分だけが放棄しても他の相続人に負担が移るため、親族間での調整も必須です。

選択肢②:相続後に売却する

空き家を現金化する方法として最も一般的なのが売却です。売却することで固定資産税や維持費の負担から解放され、まとまった資金を手に入れられます。売却方法には、仲介によって一般の買主を探すやり方と、業者に直接買取してもらう方法があります。

仲介は高値で売れる可能性がある一方、買い手が見つかるまで時間がかかることがあります。直接買取は価格は下がるものの、短期間で現金化できる点が特徴です。

特に築年数の古い物件や再建築不可の土地では、専門業者による買取が現実的な手段となるケースが多くなっています。

選択肢③:相続後に賃貸・活用する

空き家を手放さずに収益化する方法もあります。賃貸住宅として貸し出せば家賃収入を得られますし、立地条件によっては民泊やシェアハウスへの活用も可能です。

また、駐車場や倉庫といった形で土地を利用することも考えられます。ただし、賃貸経営には管理や修繕の手間がつきものですし、初期投資も必要です。想定どおりに借り手が見つからないリスクもあります。

そのため、収支のバランスや将来的な需要を見極める視点が求められます。相続した不動産を「負動産」にしないためには、活用方法を冷静に検討することが求められます。

選択肢④:相続後に自治体に寄付・譲渡する

空き家を自分でも活用できず、売却も難しい場合には、自治体や法人に寄付・譲渡するという方法があります。近年は空き家対策の一環として、地域の空き家を活用する仕組みを設ける自治体が増えており、条件によっては受け入れてもらえることがあります。

ただし、老朽化が進み解体費用がかかるような物件は受け入れを断られることも多く、誰もが選べる方法ではありません。それでも、地域活性化や公共利用につながるケースもあるため、他の手段が難しいときに検討する価値はあります。

買い手が見つからない空き家は専門業者への直接買取がおすすめ

空き家を売却しようとしても、立地や築年数の問題でなかなか買い手が現れないことがあります。

そうした場合に有効な手段となるのが「直接買取」です。専門業者が買主となるため、仲介よりもスピーディーかつ確実に処分できます。ここからは、直接買取の主な特徴を四つ紹介します。

直接買取の特徴①:仲介売却よりも圧倒的に早い

仲介売却は不動産会社が間に入り、一般の買主を探す方法です。高値で売れる可能性がある一方で、数か月から場合によっては1年以上かかることもあります。

それに対し、直接買取では業者がすぐに買主となるため、最短で数日、長くても数週間程度で現金化できるケースが多いのが特徴です。急いで処分したい、相続後の整理を早めに済ませたいといった事情がある人にとって、大きなメリットとなるのではないでしょうか。

直接買取の特徴②:築古や再建築不可でも対象になる

築年数が古い住宅や再建築不可の土地は、一般市場では買い手がつきにくい典型例です。しかし、専門業者は再販や再利用のノウハウを持っているため、このような不動産でも買取してもらえる可能性があります。

古家付きの土地をまとめて活用する、リフォームやリノベーションを前提に再販売するなど、独自のルートを持つからこそ対応できるのです。「売れないから仕方ない」と諦める前に、直接買取を検討する価値は十分にあります。

直接買取の特徴③:仲介手数料が不要

仲介を利用すると、売却価格の3%前後にあたる仲介手数料を不動産会社に支払う必要があります。仮に1,000万円の物件なら約30万円が手数料として差し引かれる計算です。

一方、直接買取では業者が買主となるため、仲介手数料が一切かかりません。提示された金額がそのまま手取りになるため、売却後の資金計画を立てやすいという利点があります。

見かけ上の売却価格だけでなく、最終的に手元に残る金額で比較することが大切です。

直接買取の特徴④:管理や維持費の負担から解放される

空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税に加えて、草刈りや修繕といった管理費が発生し続けます。放置すれば劣化が進み、トラブルの原因にもなりかねません。

直接買取を利用して売却すれば、そうした出費や管理の手間から完全に解放されます。所有している限り続く負担を断ち切れる点は、金銭的にも精神的にも大きな安心につながります。

関連記事:空き家の買取価格を上げるコツとは?相場や業者選びのポイントを解説

「ワケガイ」なら空き家もすぐに買い取りいたします!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件、空き家や事故物件といった、一般の市場では売却が難しい不動産を専門に扱う「ワケガイ」という買取サービスを提供しています。これまで全国各地で多様な物件を取り扱ってきた実績があり、条件が厳しい物件であっても迅速に対応できる体制を整えています。

最短で即日の現金化が可能なケースもあり、所有者の方が抱える税金や管理費といった負担から早期に解放されることが大きな特徴です。

他社で断られた不動産についてもご相談いただけますので、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。

FAQ:空き家のデメリットに関するよくある質問

Q1.空き家の欠点は何ですか?

最大の欠点は「使っていないのに維持費がかかる」点です。固定資産税や修繕費は所有している限り発生し続けます。さらに、人が住んでいない家は劣化が早く、防犯上も狙われやすいため、資産価値の低下やトラブルの原因になりやすいのです。

Q2.空き家があると困ることは何ですか?

所有者にとっては税金や管理の負担が続きますが、周辺住民にとっても迷惑の種になります。雑草や害虫の発生、外壁の崩落などで生活環境に悪影響を及ぼし、苦情やトラブルに発展するケースが少なくありません。

Q3. 空き家が増えるデメリットは?

地域全体で見ると、治安の悪化や景観の低下につながります。人が住まない家が並ぶことで地域の活気が失われ、地価の下落や人口流出を加速させる要因となります。結果として、地域の将来にも深刻な影響を及ぼします。

Q4. 空き家を放置するとどんなリスクがありますか?

倒壊や火災などの事故リスク、害虫や不審者の侵入によるトラブルが考えられます。さらに、行政から「特定空き家」に指定されると、税の優遇措置が外れ、最終的に強制的な解体に至る可能性もあります。

まとめ

空き家は所有者だけでなく、地域や社会全体に多くの負担を与える存在である。放置を続ければ固定資産税や維持管理費を支払い続けるだけでなく、倒壊や火災といったリスクから近隣とのトラブルにも発展しかねません。

時には放棄や売却、活用といった選択肢を早めに検討し、不要な負担を次世代に残さないことが大切です。

買い手がつかない物件であっても専門業者による直接買取なら売却可能なケースも多々あります。空き家問題を自分ごととして捉え、適切な対策を講じることで、将来的なリスクを未然に防ぎましょう。