について今すぐご相談できます。

お電話する

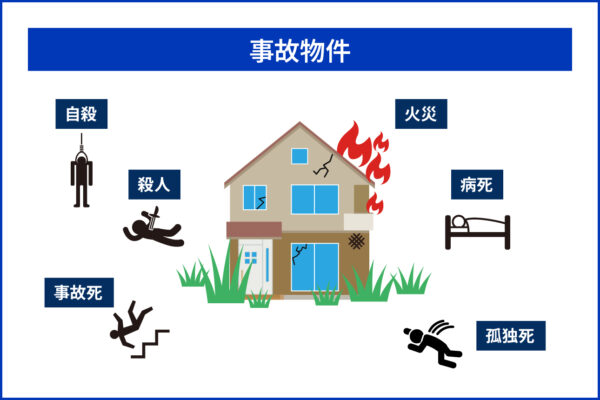

自殺や事件など、人の死が発生した物件では、売却や賃貸時に購入者・入居者とのトラブルが生じることがあります。

その際に問題となるのが「事故物件」です。

事故物件とは、物件内外での死亡や事件により、心理的抵抗を与えるおそれのある不動産を指します。

ただし、すべての死亡事案が該当するわけではなく、自然死や日常生活中の不慮の事故は原則として対象外とされています。誤った判断で告知義務を怠ると、契約解除や損害賠償のリスクも生じかねません。

そこで本記事では、事故物件の定義や告知義務の範囲、対象外となるケースを中心に、正しい判断基準を解説します。

目次

事故物件の定義

事故物件とは、一般的に「心理的瑕疵がある物件」のことを指します。心理的瑕疵とは「それを知ることで物件の購入・契約の判断が左右される」といわれるものです。

誰かが自殺した物件は契約したくないと考える方が多いでしょう。自殺という行為が物件の契約の有無を左右しているため、心理的瑕疵があると判断されます。

事故物件に関するガイドラインの内容

2021年に国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。不動産取引における「人の死に関する事案」について、どのようなケースで告知が必要かを整理し、業者が適切に対応できるようにする目的で策定されました。

(参考:国土交通省「『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定しました」)

また、事故物件かどうかの判断が不動産会社によって異なっていたのも、ガイドラインが定められた理由と考えられています。ガイドラインを制定することで、事故物件の告知の有無によるトラブルを防止し、業者による対応の違いを減らすことが可能になりました。

事故物件の告知義務とは

不動産取引において、仲介業者には物件の瑕疵を伝える義務があります。事故物件である事実の告知は、宅地建物取引業法によって定められており、事故物件であることを知っていてそれを隠して契約を進めることは違法となっています。

(参考:e-Gov 法令検索「宅地建物取引業法」)

告知義務の対象

アパートやマンションなどの集合住宅においては、ベランダやエレベーターといった日常生活で使用する共用部分で発生した事故や事件は告知義務の対象とされています。一方、建物内の別の部屋や通常使用しない共用部分で発生した事案については、基本的に告知の必要はありません。

告知義務の期限

事故物件の告知に関しては、期限が設けられていません。そのため、事故から長い年月が経過していても、告知義務は継続されます。例えば、凶悪犯罪が発生した場合や広く知られた大きな事故については、50年以上経過後も告知する必要があるとされるケースもあります。

しかし、実際には事故物件を購入した後に長期間居住した場合、次の売却時には告知しないのが一般的です。心理的瑕疵の捉え方には個人差があるため、告知に関しては専門家の意見を参考にしながら対応するのが適切です。

事故物件の告知義務の対象外となるケース

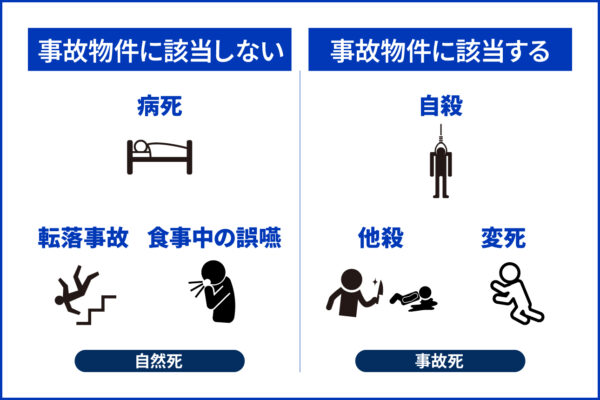

物件で人が亡くなったとしても、事故物件に該当しない場合はあります。ここからは、事故物件の告知義務の対象外となるケースについて解説します。

不動産取引を行う際は、告知義務があるかどうかを正しく把握しておきましょう。

自然死及び不慮の事故死が発生した

居住者が老衰や病気などで亡くなった場合や、日常生活中の不慮の事故によって死亡した場合は、原則として告知義務の対象外とされています。

しかし、死後の発見が著しく遅れて、腐敗臭や害虫の発生などが確認された場合には、借主や買主に心理的抵抗を与える可能性があるため、告知しなければいけないと判断されるケースもあります。

死亡から3年以上が経過した

心理的影響を及ぼす死亡事故が発生した場合でも、その事案が発生してから3年以上が経過していれば、原則として告知義務はないとされています。

しかし、「事件性が高い」「ニュース報道などで広く知られている」など、社会的に注目された事案については、3年以上経過していても告知すべきとされる場合があります。

不動産の隣接住居や共用部分で死亡した

死亡事故が発生したのが物件そのものではなく、隣接する住居や建物の共用部分であった場合は、基本的に告知義務の対象にはなりません。

しかし、死亡の経緯や内容によっては、心理的な抵抗感を覚えることもあります。そのため、正直に伝えた方がトラブルは起こりづらいといえるでしょう。

事故物件を売却する際の注意点

事故物件を売却する際は、通常の不動産取引とは違ったポイントに注意しなければいけません。具体的には、以下のとおり。

それぞれ個別にみていきましょう。

誤解を招く告知内容にならないようにする

事故物件を売却する際には、物件内で発生した事件・事故について買主に「告知」する義務があります。しかし、告知内容が不正確だったり、あいまいな表現だったりすると、買主との信頼関係が損なわれ、契約後のトラブルにもつながりかねません。

例えば、「以前に事故がありました」とだけ伝えるのではなく「〇〇年に自殺があった」や「自然死で死後〇日経過して発見された」など、できる限り正確な情報を伝えることが大切です。また、情報を隠したり曖昧にしたりすると、後に損害賠償請求や契約解除に発展する恐れもあります。

告知の範囲や内容について不明な点がある場合は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、適切な情報提供を心がけましょう。

信頼できる不動産会社に相談する

事故物件の売却では、事故物件の扱いに慣れている不動産会社をパートナーとして選ぶことが大切です。事故物件の取扱実績がある不動産会社であれば、過去のデータや市場動向を踏まえて、売却を行ってくれる可能性が高くなります。

また、売主が精神的負担を感じる場面も多いため、誠実に対応してくれる会社かどうかも重要なポイントです。複数の不動産会社に相談・査定依頼を行いましょう。

適切な価格設定をして売却活動を行う

事故物件は、一般的な相場よりも価格が下がることが多いため、最初から適切な価格を設定して売却活動を行う方が望ましいといえます。高値で売り出すと、買い手が現れにくくなり、売却までに時間がかかってしまいます。

一方で、相場とかけ離れた低すぎる価格での売却では損をしてしまうため、バランスを考えて販売価格を設定しましょう。

事故物件の情報を伝える際のポイント

事故物件を売却する際には、購入希望者が安心して購入できるように適切に情報を伝えなければいけません。具体的には、以下のようなポイントです。

説明不足や曖昧な表現があると、トラブルに発展する可能性がありますので、しっかりと把握しておきましょう。

瑕疵の内容を明確にする

事故物件の心理的瑕疵は正確に取引相手に伝える義務があります。告知する際は、「〇年前に室内で自殺があった」といったように、内容や発生時期、場所を具体的に説明しましょう。単なる「事故物件です」といった曖昧な表現では、購入者・入居者が実態を把握できず、不信感を抱く原因になります。

軽微な物件の修繕も忘れずに伝える

事故が発生した物件では、その後に清掃・修繕が行われているケースも多いです。床や壁紙の張り替え、特殊清掃、消臭処理などが行われた場合は、忘れずに取引相手に伝えるようにしましょう。取引相手の心理的な抵抗が小さくなり、契約に繋がりやすくなるかもしれません。

関連記事:大島てるに事故物件として記載されたら削除依頼は可能?

事故物件の売却なら「ワケガイ」に相談!

「ワケガイ」は、事故物件のような訳あり物件の買取を積極的に行うサービスです。問い合わせから買取までのスピードに強みがあります。

弁護士や司法書士などの専門家と連携しているため、法的な対応も可能です。事故物件の処分方法や取扱に悩んでいる方は、お気軽に無料査定をご活用ください。

事故物件を売却する際は専門業者に相談するのがおすすめ

各種瑕疵の識別、告知義務の対象と期限など、事故物件に関して把握しておくべきことは多岐にわたります。

そのため、自分だけの判断で不安な場合は、専門家のアドバイスを求めながら進める必要があります。専門家に相談しながら、トラブルの発生に注意しつつ、空き家の売却を行いましょう。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |