こんにちは。ワケガイ編集部です。

相続で実家を引き継いだものの利用する予定がない場合や、所有者が高齢になり管理できなくなった場合、空き家は放置されがちです。

その結果、倒壊や火災の危険性、治安悪化、資産価値の下落といった問題が発生します。その際に正しく理解しておきたいのが「空き家問題」です。空き家問題とは、利用されない住宅が増えることで地域や社会に広がるリスクの総称を指します。

所有者にとっては経済的な負担、地域にとっては防犯・防災の不安など、影響は多岐にわたります。

そこで本記事では、空き家問題の現状と背景、具体的な問題点、社会への影響、そして放置を避けるための対策について詳しく解説します。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

空き家問題とは?現状と背景

少子高齢化や人口減少が進む日本では、全国的に住宅が余り始めています。そのなかでも利用されずに長期間放置された住宅、いわゆる空き家の増加は深刻な社会問題となっています。

住む人がいないまま時間が経過すると、建物は急速に劣化し、倒壊や火災などのリスクが高まります。さらに、管理が行き届かない家は景観を損ね、地域全体の安全性や暮らしやすさにも悪影響を与えるのです。

こうした背景を理解することは、自分や家族が将来空き家を相続したときの判断にも直結します。まずは、全国でどのような実態があるのかを確認していきましょう。

全国で増え続ける空き家数の実態

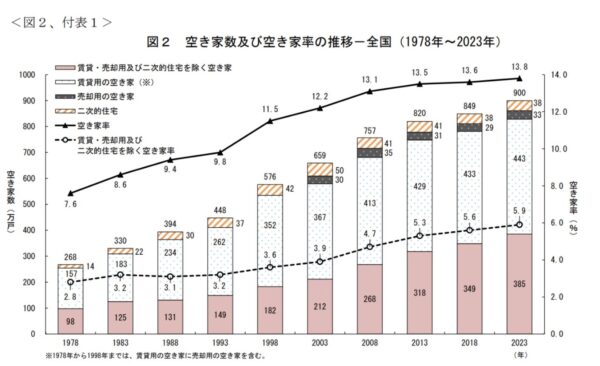

総務省の住宅・土地統計調査によれば、日本の空き家数は2013年時点で900万戸に達し、1993年から2023年までの30年間で約2倍に達しています。

(出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」)

つまり、3軒に1軒が使われない住宅になる時代が目前に迫っているのです。特に地方では人口減少と都市部への流出が進んでおり、居住者不在のまま取り残された住宅が目立ちます。

一方、都市部でも親から相続した家を活用できず、空き家のまま維持されるケースが増えています。空き家の増加は単に「誰も住まない家が増えた」という話にとどまりません。防災や防犯、さらには地域経済にまで影響が及び始めているのが現実です。

なぜ空き家が放置されてしまうのか?

空き家が放置される背景には、所有者の高齢化や相続問題が深く関わっています。親から実家を相続したものの、すでに別の土地で生活基盤を築いており、住む予定がないまま維持だけを続ける人は少なくありません。

さらに、空き家を売却するにも権利関係が複雑で買い手が見つかりにくい、リフォーム費用をかけても活用の目処が立たないといった事情もあります。

固定資産税や光熱費といった維持費が重荷となっても、「いつか使うかもしれない」という気持ちから処分を先送りする傾向もあります。結果的に管理されない家が増え、地域にさまざまな問題を引き起こしているのです。

空き家問題が社会に与える影響

空き家は所有者個人にとっての負担だけにとどまらず、地域社会全体に波及する影響が大きいものです。

建物が利用されないまま放置されると、その地域の暮らしや経済の基盤そのものを揺るがす事態につながっていきます。代表的なのは以下3つの要因です。

- 地域コミュニティの衰退

- 人口減少・空洞化の加速

- 防犯・防災コストの増加

それぞれ個別にみていきましょう。

地域コミュニティの衰退

住宅が空き家になるということは、そこに人の営みがなくなることを意味します。長年住んでいた家庭が去れば、近隣住民とのつながりも途絶えます。

結果として、町内会や地域イベントに参加する人が減り、互いに顔を合わせて支え合う機会が失われていくでしょう。高齢者が多い地域では特に、空き家が増えるほど孤立のリスクが高まり、助け合いの仕組みも崩れてしまいます。

こうした小さな断絶の積み重ねが、地域コミュニティ全体の弱体化を招くのです。

人口減少・空洞化の加速

空き家が増える地域は「住みにくい場所」という印象を持たれやすくなります。荒れた住宅が点在するエリアは、新たに移り住もうとする人に敬遠され、結果的に人口の流出が続きます。

若い世代が定住しなくなれば、学校や商店など生活に必要な施設も維持できず、地域の魅力はさらに低下します。こうして「空き家の増加→人口減少→生活基盤の崩壊」という悪循環が進み、都市部と地方の格差を広げる要因となっているのです。

防犯・防災コストの増加

管理されていない空き家は、不法侵入やごみの投棄など犯罪の温床になりやすい側面があります。また、老朽化が進むと倒壊や火災の危険も高まり、近隣住民にとって大きな不安材料になるでしょう。

行政や消防はこうしたリスクに対応するために巡回や監視を強化せざるを得ず、限られた予算の中で防犯・防災のコストが膨らんでいきます。つまり、個別の空き家がもたらす問題は、税金や地域の負担という形で住民全体に跳ね返ってくるのです。

空き家が抱える主な問題点

空き家をそのままにしておくと、所有者だけでなく周辺の住民や地域社会にも多様な不利益をもたらします。

ここからは代表的な問題点を6つ取り上げ、具体的にどのような影響があるのかを考えてみましょう。

- 治安悪化や犯罪リスクがある

- 倒壊や火災の危険性がある

- 景観や地域環境が悪化する

- 衛生問題や害虫被害が発生する

- 資産価値が下落し売却が難しくなる

- 固定資産税や維持費の負担が増える

それぞれ個別にみていきましょう。

治安悪化や犯罪リスクがある

管理されていない空き家は、不審者の侵入や不法投棄の温床になりやすい傾向があります。人の出入りがないと周囲の目が届かず、空き巣や放火の対象にされるケースも少なくありません。

実際に警察の調査でも、空き家が集中する地域では犯罪件数が増加する傾向が指摘されています。さらに、夜間に明かりがつかない建物が点在するだけでも地域の治安に対する不安を招きます。

住民にとっては「安心して暮らせない場所」という印象が強まり、地域全体の魅力を損なう結果となるのです。

関連記事:空き家の防犯対策はどうすればいい?防犯グッズや役立つ知識を解説

倒壊や火災の危険性がある

人が住まなくなると建物の劣化は急速に進みます。雨漏りやシロアリ被害に気づかないまま放置すれば、柱や基礎が弱り、地震や強風で倒壊する恐れが高まります。

また、電気やガスを使わなくても、草木の繁茂や放置ごみによって火災が発生する可能性も高まるものです。

特に密集地では一軒の火災が周囲に延焼し、大きな被害を生む危険性が否定できません。倒壊や火災のリスクは所有者にとって法的責任を問われる可能性もあるため、放置は大きなリスクも発生します。

景観や地域環境が悪化する

雑草が伸び放題になり、窓ガラスが割れた家が並ぶ景色は、地域の印象を大きく損ないます。景観が悪化すれば新たに住もうとする人が減り、地価や資産価値の下落につながります。

さらに、管理されていない庭や空き地は害虫や小動物の繁殖場所になりやすく、衛生環境にも影響を及ぼします。

こうした状態が続くと、地域全体が「荒れた場所」というイメージで見られ、長期的に人の流入を妨げる要因となります。住民にとっても誇りを持ちにくい環境が広がってしまうのです。

衛生問題や害虫被害が発生する

空き家は換気や清掃が行われないため、湿気やカビが溜まりやすくなります。放置された台所や水回りは、ゴキブリやネズミといった害虫の温床となり、近隣の住宅にまで影響を及ぼしかねません。

さらに、庭や敷地に草木が茂ると蚊の発生源となり、衛生面でのリスクが広がります。害虫や小動物が出入りすることで住環境への不安が高まり、地域住民とのトラブルに発展する場合もあります。

衛生環境の悪化は、所有者にとって近隣から苦情を受ける原因にもなり、精神的な負担を抱えるきっかけにもなりかねません。

資産価値が下落し売却が難しくなる

人が住まない住宅は傷みが進みやすく、修繕費用も嵩んでいきます。その結果、いざ売却しようとしても「再利用に多額の費用がかかる」と判断され、買い手がつきにくくなります。

不動産市場では、管理が行き届いていない家は大幅に価値が下がり、売却までに時間がかかる傾向があります。

加えて、空き家が増えている地域では地価そのものが下落するため、所有者にとって二重の負担となります。つまり「使わないからとりあえず放置する」という選択は、資産としての価値を失わせる大きな要因になるのです。

固定資産税や維持費の負担が増える

空き家は住まなくても毎年固定資産税がかかります。さらに、特定空家に指定されると住宅用地の税制優遇が外れ、税額が数倍になることもあります。

(参考:e-Gov 法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」)

維持費の面でも、草刈りや修繕を依頼すれば業者への費用が発生し、光熱費や保険料を払い続ける必要がある場合もあります。これらは「使っていないのに支払いだけが続く」負担となり、家計を圧迫します。

相続で得た実家を空き家にしたままにすると、このような費用が積み重なり、長期的には大きな損失になってしまいます。

関連記事:空き家の固定資産税が6倍に!? 適用される条件や対策方法を完全解説

空き家を放置しないための対策

空き家の問題は、放置してしまうことで状況が悪化していきます。負担やリスクを最小限に抑えるには、早い段階で対策をとっておく必要があります。

ここからは、所有者が現実的に取りうる主な選択肢を整理してみましょう。

- 定期的な管理やメンテナンスを行う

- 売却や買取で処分を行う

- 賃貸やリフォームによる活用を行う

- 自治体やNPOへ寄付や譲渡を行う

- 専門家や行政へ相談を行う

次項より、詳しく解説します。

定期的な管理やメンテナンスを行う

住む予定がなくても、定期的に掃除や換気、庭木の手入れをすることで建物の劣化は遅らせられます。外観を整えるだけでも、不法侵入やごみ投棄といったトラブルを防ぎやすくなります。

自分での管理が難しい場合は、管理代行サービスを利用するのも一つの方法です。費用はかかりますが、後の修繕や解体に比べれば軽い負担で済む場合もあります。

売却や買取で処分を行う

利用の予定がなければ、早めに売却して現金化するのが最もシンプルな解決策です。仲介を通して一般市場で売る方法のほか、不動産会社に直接買い取ってもらう方法となります。

特に老朽化が進んだ住宅は仲介で買い手を探すのが難しく、買取業者を利用した方がスムーズに処分できる場合があります。売却の判断を先送りすればするほど資産価値は下がるため、早めの決断が負担を減らします。

賃貸やリフォームによる活用を行う

空き家を人に貸し出すことで、収益を得ながら維持管理を行う方法もあります。簡易的なリフォームで住める状態に整えれば、賃貸需要を取り込むことが可能です。最近では古民家を改修してカフェや民泊に活用する例も増えており、地域の魅力を高める役割を果たすケースも見られます。

投資コストや収益性を慎重に見極める必要はありますが、放置に比べれば将来性のある選択肢といえるでしょう。

自治体やNPOへ寄付や譲渡を行う

活用も売却も難しい場合、自治体やNPOに寄付・譲渡する方法があります。空き家バンクなどを通じ、移住希望者や地域活動に役立てたい団体へ橋渡しされる仕組みも整いつつあります。

自分で管理できない家を公共的な活用につなげることで、負担を手放しながら地域にも貢献できます。

専門家や行政へ相談を行う

空き家に関する判断は法律や税金が絡み、素人が独力で処理するには限界があります。司法書士や不動産会社、行政の相談窓口に早めにアプローチすれば、早い段階から解決を図ることが可能です。

専門家の助言を得ることで、売却か活用かといった方向性を整理しやすくなります。相談を重ねることが、放置を避ける第一歩といえるでしょう。

関連記事:空き家問題への対策方法とは?放置リスクと解決法を徹底解説

空き家問題を解決するための支援制度とは

空き家を個人だけで処理するのは負担が大きく、解体費用や売却の難しさに悩む人は少なくありません。こうした事情を踏まえ、国や自治体はさまざまな支援制度を整備しています。

その中でも多く利用されているのが「解体補助金」と「空き家バンク」の仕組みです。

自治体による解体補助金制度

老朽化が進んだ空き家を解体するには数百万円単位の費用がかかることが珍しくありません。この費用負担が大きいために放置を選んでしまう所有者も多いのが現状です。

そこで自治体は、一定の条件を満たす空き家について解体費用の一部を補助する制度を設けています。

特に、危険度が高い住宅や特定空家に指定された物件は補助対象となるケースが多く、解体費用の半分程度を助成する例もあります。こうした制度を利用すれば、所有者の負担を軽くしながら地域の安全性を高められるでしょう。

申請には事前の調査や見積もりが必要ですが、放置によるリスクを考えると早めの検討が望まれます。

空き家バンクによる利活用促進

「空き家バンク」とは、自治体が主体となって空き家情報を登録・公開し、移住希望者や事業者に活用してもらう仕組みです。所有者は登録料や掲載料が無料の場合も多く、個人で買い手を探すよりも効率的にマッチングを行うことができます。

地方移住を希望する世帯や、古民家を活用した店舗経営を検討する人など、需要は年々増加しています。

空き家バンクを通じて利用者が見つかれば、単なる「負担の物件」が「新しい暮らしやビジネスの場」として再生されます。所有者にとっては処分や維持の悩みを解消でき、地域にとっても新しい住民や活動を呼び込むきっかけになります。

空き家問題に直面したときの判断基準を解説

空き家の扱いは所有者にとって大きな決断を伴います。特に相続で突然所有することになった場合、維持するか、売却するか、活用するかという選択肢を迫られます。

ここからは、迷いを少なくするために踏まえておきたいポイントを解説します。

相続時に考えるべきポイント

親から実家を相続した場合、まず確認すべきは登記や権利関係です。名義が整理されていないと売却や活用が進められず、結果的に放置に繋がりかねません。相続税の負担が発生するかどうかも重要な判断材料です。

さらに、自分や子ども世代が将来利用する可能性があるのかを冷静に検討する必要があります。思い入れだけで残すと、維持費や管理の負担が続き、かえって家計を圧迫することもあります。

相続が発生した段階で「使うか、使わないか」を明確にすることが、後々のトラブルを避ける第一歩になります。

維持・活用か売却かを決める基準は?

空き家を残すのか処分するのかを判断する際は、建物の状態と立地が大きな基準になります。状態が良く交通の便もよいなら、賃貸やリフォームによる活用が現実的です。

一方、老朽化が進んで修繕費用がかさむ場合や、需要が少ない地域にある場合は、売却や解体を検討した方が合理的です。維持を選ぶ場合は、今後かかる管理費用と収益の見込みを照らし合わせることが必要。

こうした検討を怠ると「とりあえず残す」という曖昧な判断に陥り、放置につながりやすくなります。

家族・共有者間での合意形成の重要性とは

相続した空き家が兄弟や親族との共有名義になるケースは珍しくありません。この場合、意思決定を一人で進めることはできず、売却や活用の方向性を話し合いで決める必要があります。

価値観や生活状況の違いから意見が対立することも多く、時間が経つほど合意形成は難しくなります。早い段階で率直に話し合い、場合によっては第三者である専門家を交えて調整することが望ましいでしょう。

家族間で放置した結果、トラブルが深刻化する事例もあるため、合意形成を避けて通ることはできません。

問題になりそうな空き家を売却する3つの選択肢

空き家を放置すると管理費やリスクが増大するため、早めに売却して手放すことは有効な解決策となります。ただし売却方法にはいくつかのルートがあり、それぞれ特徴や向き不向きがあります。ここからは代表的な三つの方法を取り上げて解説します。

不動産仲介を利用して一般市場で売却する

もっとも一般的なのは、不動産会社に仲介を依頼して市場に出す方法です。広告や内覧を通じて買い手を探すため、相場に近い価格で売却できる可能性が高いのが大きな利点です。

築年数が浅く状態が良好な住宅や、需要のある立地にある物件であれば、仲介で高値を期待できます。

ただし、売却までに時間がかかることも多く、買い手が見つかるまで固定資産税や維持費を負担し続ける必要があります。また、老朽化が進んだ空き家では買い手がつきにくく、思ったような価格で売れないリスクもあります。

不動産買取業者に直接売却する

仲介での売却が難しい、または早急に現金化したい場合は、買取業者に直接売却する方法があります。

仲介を経ずに契約できるため、短期間で確実に売却できる点が魅力です。老朽化した家や特殊な条件を持つ空き家でも取り扱ってもらえることが多く、「売れないかもしれない」という不安を抱える必要がありません。

ただし、再販やリフォームを前提にした取引となるため、仲介に比べると価格は相場より低めに設定されます。「価格よりもスピードや確実性を重視する」という人に適した方法です。

空き家バンクを通じて地域希望者に売却する

自治体が運営する空き家バンクを利用する方法もあります。

登録された空き家は、地域への移住を希望する人や事業目的で利用したい人に紹介されます。仲介や買取に比べると高額での売却は難しいものの、地域活性化につながる形で物件を活用してもらえるのが特徴です。

移住希望者や若い世帯が新しい住民として入ってくることで、地域全体の再生に寄与する効果も期待できます。「少しでも社会的に意味のある形で空き家を手放したい」と考える人に向いた選択肢といえるでしょう。

空き家をなるべく高額で買い取ってくれる不動産業者の選び方

空き家を少しでも高く手放したいと考えるなら、業者選びを慎重に行う必要があります。同じ物件でも査定を依頼する会社によって提示額に差が出ることは珍しくありません。

空き家の買取先を選定する際には、以下のポイントを意識しましょう。

- 空き家や訳あり物件の取扱実績をみる

- 査定方法や価格の根拠をチェックする

- 地域の相場や再販ルートをみる

- スピード感や柔軟な対応力をチェックする

それぞれ個別に解説します。

空き家や訳あり物件の取扱実績をみる

一般的な住宅だけを扱う業者よりも、空き家や事故物件、再建築不可などの「訳あり不動産」に対応してきた実績がある業者の方が評価は安定しています。

取り扱い経験が豊富な会社は、劣化や特殊条件を考慮したうえで再販のルートを持っているため、現実的な価格を提示しやすいからです。公式サイトで事例を確認したり、過去の買取実績を問い合わせたりして、その業者がどのような物件を扱ってきたかを把握すると安心です。

査定方法や価格の根拠をチェックする

査定額の提示があっても、その根拠が曖昧な業者は避けた方が無難です。

「地域の取引事例」「リフォーム費用の想定」「再販売価格の見通し」といった説明が明確であれば信頼度は高まります。逆に、根拠を示さずに高額査定だけをアピールする場合、契約直前に減額されるケースも見られます。

複数社から査定を取り、価格だけでなく説明内容を比較することが、納得できる取引につながります。

地域の相場や再販ルートをみる

地域ごとの需要や再販の方法を熟知している業者は、より適正な価格を出しやすくなります。

具体的にご説明すると、地方の空き家でもリノベーション需要がある地域や、民泊として利用される可能性があるエリアでは、買い取り価格が高くなる場合があります。

地域相場を把握していない業者だと評価が過小になることもあるため、地元でのネットワークや販売ルートをどの程度持っているかを見極めましょう。

スピード感や柔軟な対応力をチェックする

売却の事情によっては、価格だけでなく取引のスピードや対応の柔軟さも大切です。査定から契約、入金までが早ければ、固定資産税や管理費の負担を抑えられます。相談した際の回答が丁寧かどうか、条件交渉に応じてくれるかといった点も、信頼できる業者を判断する材料になります。

価格と同時に、対応の誠実さや迅速さをチェックすることで、後悔のない取引に近づけます。

「ワケガイ」なら空き家も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可の土地、事故物件や空き家など、一般的な市場では売却が難しい不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。

全国対応で培った豊富な実績があり、老朽化した空き家や権利関係の複雑な物件でもスムーズに取引を進めることが可能です。

通常の仲介では時間や費用がかかるケースでも、最短で即日の現金化に対応できる体制を整えています。訳あり不動産を「負担」ではなく「資金」に変えたいとお考えの方は、お気軽に無料査定をご活用ください。

FAQ:空き家問題に関するよくある質問

Q1.空き家がダメな理由は何ですか?

空き家は人が住まなくなると劣化が早まり、倒壊や火災のリスクが高まります。外観が荒れると地域の景観を損ない、不法投棄や不審者の侵入といった犯罪の温床にもなりやすくなります。

また、資産価値が下がり売却も難しくなるため、所有者にとっては経済的な負担が増えていくことからも、社会全体にとっても治安や防災面で影響が出るため、放置が望ましくないのです。

Q2.空き地の問題点は何ですか?

空き地も管理が行き届かないと、雑草や樹木が伸び放題になり、景観や衛生環境を悪化させます。害虫や小動物の発生源になるほか、ごみの不法投棄を招くことも少なくありません。

さらに、土地には固定資産税がかかるため、利用しないまま所有していると税負担だけが重なるため、空き家と同様、放置による地域環境への影響と所有者の負担が大きな問題点となります。

Q3.日本の空き家の問題点は?

本文のように、全国の空き家は900万戸を超え、将来的には3軒に1軒が空き家になると予測されています。人口減少と高齢化が背景にあり、地方では特に深刻です。空き家が増えると地域コミュニティが弱まり、治安や防災のリスクも拡大します。

さらに地価の下落や移住者の減少を招き、地域経済の停滞につながる点が大きな課題です。つまり、空き家は個人だけでなく社会全体に影響を与える構造的な問題といえます。

Q4.空き家で困ることは何ですか?

所有者にとって大きいのは経済的負担です。住んでいなくても固定資産税は毎年かかり、特定空家に指定されれば税額が増えることもあります。また、管理が不十分だと近隣から苦情が寄せられ、トラブルに発展するケースも存在します。

売却しようにも価値が下がって買い手が見つからないと、さらに維持費や管理費を払い続けることになるなど、「使わないのに出費だけ続く」ことが多くの人を悩ませる原因となっているのです。

まとめ

空き家問題は所有者一人の問題にとどまらず、地域や社会全体に広がる課題です。放置すれば資産価値が下がるだけでなく、防犯や防災の観点からも周囲に迷惑をかけることになりかねません。

相続した住宅や管理できなくなった実家を抱えている方は、「とりあえず置いておく」という判断を避けることが大切です。

利用する予定がないなら早めに売却や活用を検討し、維持する場合でも定期的に管理を行いましょう。家族や共有者と話し合い、方向性を明確にすることがトラブル防止につながります。

行動を先送りせず、現実的な対策を取ることが最終的に自分と地域を守ることにつながります。