について今すぐご相談できます。

お電話する

老朽化した空き家をそのまま放置すると、倒壊や火災による被害、特定空き家への指定など、深刻なリスクが生じます。安全のために解体が必要と分かっていても、問題になるのが高額な費用負担です。

建物の構造や立地によって費用は大きく変動し、木造でも100万円を超えるケースが一般的です。とはいえ、自治体の補助金を活用したり、解体業者の見積りを比較したりすることで、コストを抑える方法もあります。

本記事では、空き家の解体費用の相場と、費用を抑えるための実践的な方法、高額になりやすいケースを詳しく解説します。

目次

空き家を放置するとどうなる?

空き家の放置は、予想以上にリスクを伴います。2015年に施行された空き家対策特別措置法により、適切な管理を怠るとさまざまなペナルティが課されることになりました。

特に注目すべきは、税金面での影響です。空き家が「特定空家等」に認定されると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が最大で6倍にまで跳ね上がる可能性があります。

(参考:総務省「固定資産税」)

例えば、年間10万円の固定資産税が、最大で60万円にまで上昇するケースもあります。

さらに、建物の老朽化による倒壊や外壁の落下などで近隣に被害を与えた場合、所有者は高額な損害賠償責任を負わなければいけません。実際に、強風で空き家の屋根材が隣家に飛散し、数百万円の賠償金を請求されたケースもあります。

放置期間が長くなるほど建物の劣化は進み、解体費用も上昇していきますので、利活用の予定がないなら早めに対応したほうがよいでしょう。

関連記事:空き家の放置を続けるとどうなる? 行政代執行までの流れを解説

空き家の解体費用の相場はどのくらい?

空き家の解体費用は建物の構造や規模によって大きく異なります。ここからは一般的な相場と、解体を検討する際に知っておくべき費用について詳しく解説していきます。

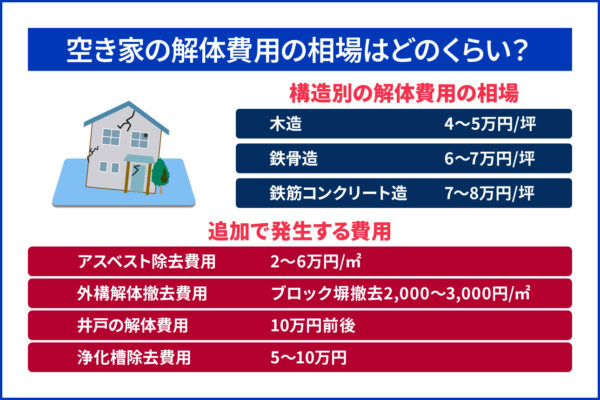

構造別の解体費用の相場

空き家の解体費用の目安は、下記の表の通りです。

| 空き家の構造 | 費用の目安 |

| 木造 | 4~5万円/坪 |

| 鉄骨造 | 6~7万円/坪 |

| 鉄筋コンクリート造 | 7~8万円/坪 |

これらの費用は家財や残存物がない状態で発生する費用の目安となります。家財が残っている場合は、追加で発生する可能性があるため注意しましょう。追加で費用がかからないようにするためには、必要に応じて不用品回収業者の利用を検討してみてください。

立地や道路の幅員次第では、大きなトラックが家の近くまで入れないかもしれません。廃棄物の搬出に時間がかかることになり、追加で費用が発生します。道路と敷地の高低差が激しい場合も、余分に費用がかかる可能性が高いので注意しましょう。

追加で発生する費用

建物の解体にかかる費用は、状況によって追加で発生する可能性があります。追加で発生する可能性の高い費用は以下の通りです。

| 追加で発生する費用 | 費用相場 |

| アスベスト除去費用 | 2~6万円/㎡ |

| 外構解体撤去費用 | ブロック塀撤去2,000~3,000円/㎡ |

| 井戸の解体費用 | 10万円前後 |

| 浄化槽除去費用 | 5~10万円 |

建物には、アスベストが使われている可能性があります。アスベストは肺がんのような病気を引き起こす可能性があり、現在は建物に使用できません。解体するためには専門知識が必要になるため、追加で費用が発生する可能性があります。

また、外構を撤去する場合も追加で費用が発生します。外構の規模によって発生する費用は異なるため、事前に業者に確認しておきましょう。

井戸や浄化槽を撤去する場合も追加で費用が発生します。除去には専門的な知識が必要になるため、実績のある業者に相談するのがおすすめです。

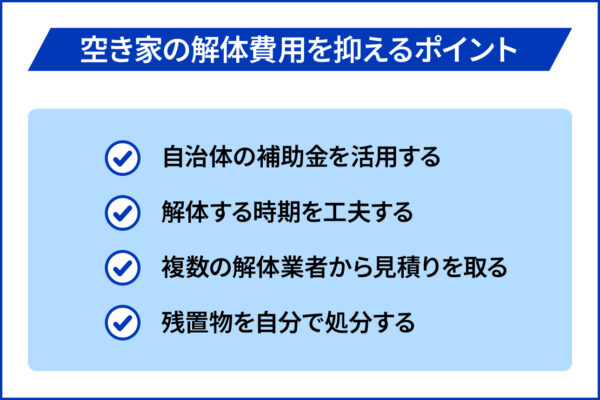

空き家の解体費用を抑えるポイント

空き家の解体費用の捻出が難しい場合は、工夫をすることで費用を抑えることも可能です。具体的には、以下のポイントを意識しましょう。

それぞれ個別に解説します。

自治体の補助金を活用する

全国の自治体では空き家対策の一環として、解体費用の補助制度を設けています。

ただし、補助金の申請には建物が1年以上使用されていないことや、倒壊の危険性があることなど、いくつかの条件をクリアする必要があります。また、多くの自治体では予算に限りがあるため、早めに自治体の窓口に相談しましょう。

解体する時期を工夫する

解体工事の時期については、年度末である2〜3月は駆け込み需要により業者の予約が取りにくくなる傾向にあります。スムーズに工事を進めるためには、比較的予約が取りやすい4〜11月での計画を立てることをおすすめします。

ただし、解体費用自体は時期による大きな変動はありません。むしろ重要なのは、複数の業者から見積もりを取り、工事内容や費用の内訳を丁寧に比較することです。

複数の解体業者から見積りを取る

解体業者によって見積額には大きな差があります。そのため、最低でも3社以上から見積りを取って、内容を比較しましょう。

見積りの比較では、単に金額だけでなく、工事内容の違いにも注目しましょう。例えば、建物の基礎をどこまで撤去するのか、整地の程度はどの水準まで行うのかといった部分で、業者ごとに差が出ることも少なくありません。

見積書の細かい内容まで確認し、必要な作業が含まれているか確認する必要があります。

残置物を自分で処分する

建物内に残された家具や家電製品は、解体業者に処分を依頼すると産業廃棄物として扱われ、高額な処分費用が発生します。これらを事前に自分で処分することで、解体費用を大幅に抑えることが可能です。

例えば、まだ使える家具や家電は、リサイクルショップへの買取や、フリーマーケットアプリでの出品など、換金できる可能性もあります。粗大ごみについては、市区町村の収集サービスを利用すれば、業者依頼と比べてかなり安価に処分できます。

ただし、危険物や重量物の処分は専門業者に任せるなど、安全面には十分な配慮が必要です。

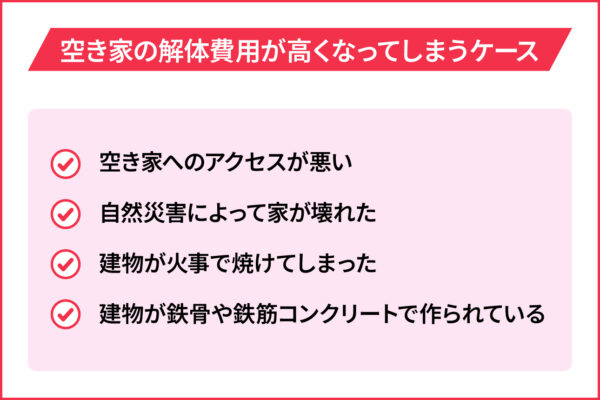

空き家の解体費用が高くなってしまうケース

空き家を解体する際、見積もりよりも費用が高くなってしまうケースがあります。代表的なものとしては、以下のとおりです。

それぞれ個別に解説しますので、所有している空き家に該当していないかどうかを確認しておきましょう。

空き家へのアクセスが悪い

空き家の立地条件が悪く、道路が狭い・坂が多い・道が未舗装といった場合は、解体に必要な重機やトラックの搬入が困難になります。その結果、小型の重機しか使用できなかったり、手作業が必要になったりするため、作業効率が落ち、解体費用が高くなりやすいです。

また、搬出経路が限られていると、廃材の運搬回数が増え、人件費も比例して高くなってしまいます。

自然災害によって家が壊れた

台風や地震などの自然災害によって空き家が損壊している場合は、建物の構造が不安定になっていることが多く、安全対策のための足場の増設や解体方法の変更が必要になります。

特に倒壊寸前の状態であれば、周囲に被害を出さないよう慎重な作業が求められ、その分の追加費用が発生します。

建物が火事で焼けてしまった

火事で焼けた空き家は、木材が炭化して脆くなっている場合が多く、作業中に崩壊のリスクが高まります。そのため、通常よりも慎重な解体作業が求められ、工程が複雑になることで費用が高くなりやすいです。

また、焼け焦げた廃材は一般の建築廃材よりも処理費用が高いことが多く、分別や搬出に特別な手配が必要になるケースもあります。

建物が鉄骨や鉄筋コンクリートで作られている

空き家が木造ではなく鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)である場合、解体作業がより大がかりになり、重機の種類や人数、工期が増える傾向があります。特に、RC造は、コンクリートを砕くための専用機材が必要となるため、木造に比べて解体費用が2〜3倍高くなることもあります。

さらに、鉄筋やコンクリートは廃材処理にもコストがかかるため、全体的な費用が膨らみやすいです。

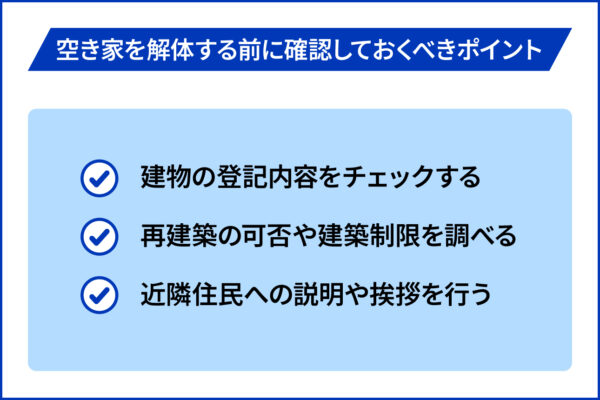

空き家を解体する前に確認しておくべきポイント

空き家を解体する前には確認しておくべきポイントがいくつかありますが、特に以下の点には留意する必要があります。

それぞれ個別に解説します。

建物の登記内容をチェックする

建物の登記情報は必ず確認しておきましょう。登記簿には、建物の所在地・構造・床面積・所有者などの基本情報が記載されています。これらの情報が現状と一致しているかを必ずチェックしましょう。

相続などで名義が変わっている場合、解体許可や補助金申請ができないケースもあります。事前に法務局で登記事項証明書を取得して確認しておくと安心です。

再建築の可否や建築制限を調べる

建物を解体する目的が「その土地に新たな建物を建てること」である場合は、必ず再建築の可否を事前に確認しましょう。日本には「再建築不可」の土地が存在しており、その土地であれば解体をしても建物を建てることができません。

再建築の可否について確認する際は、市区町村の建築指導課や都市計画課に相談するのが一般的です。

近隣住民への説明や挨拶を行う

解体工事は騒音・振動・粉塵・トラックの出入りなど、周囲に迷惑をかける作業が多く含まれます。そのため、近隣住民への説明や挨拶は、トラブルを避ける上では必須といえます。作業の時間帯や問い合わせ先などを周知しておきましょう。

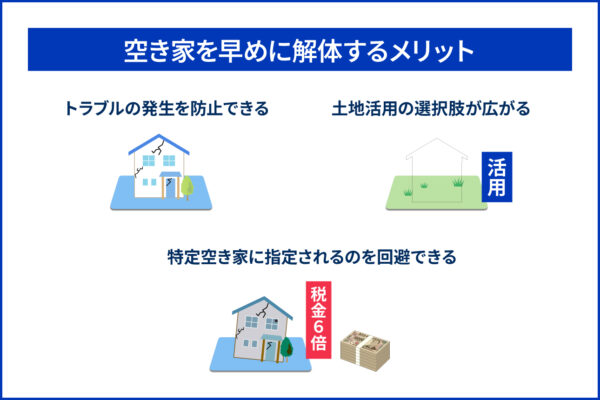

空き家を早めに解体するメリット

では、空き家を早期解体するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。代表的なものとしては、以下のものが挙げられます。

上記についても個別に解説しますので、「解体するか否か」の判断基準としてお役立てください。

トラブルの発生を防止できる

空き家を放置すると、所有者は予想以上に大きな責任を負うことになります。2015年に施行された空き家対策特別措置法により、管理不全な空き家は「特定空き家」に認定され、行政から改善命令や勧告を受けることになりました。最悪の場合、行政代執行による強制解体も行われ、その費用は所有者に請求されます。

実際に強風で空き家の屋根材が隣家に飛散し、高額な損害賠償を求められるケースも発生しています。このような事態を防ぐためにも、建物の老朽化が進む前に解体するのは重要といえるでしょう。

土地活用の選択肢が広がる

更地にすることで、土地の価値を最大限に引き出せる可能性が広がります。駐車場やアパート、商業施設など、立地に応じた収益物件としての活用も視野に入れることが可能です。不動産業者からも、更地の方が売却や活用の提案を受けやすくなります。

築年数の古い建物が建っている場合、その存在自体が土地の価値を下げてしまうケースもあります。特に都市部では、更地の需要が高く、解体によって土地の価値が上がることも珍しくありません。

特定空き家に指定されるのを回避できる

空き家を長期間放置すると、「特定空き家」に指定されるリスクが高まります。特定空き家とは、倒壊や衛生上の問題、景観の悪化など周辺に悪影響を及ぼしている建物として、市町村が認定するものです。

行政指導や改善命令を受けたり、過料を請求されたりする可能性もあるため、解体によって特定空き家に指定されるのを回避できるのはメリットといえるでしょう。

(参考:e-Gov 法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」)

関連記事:空き家問題への対策方法とは?放置リスクと解決法を徹底解説

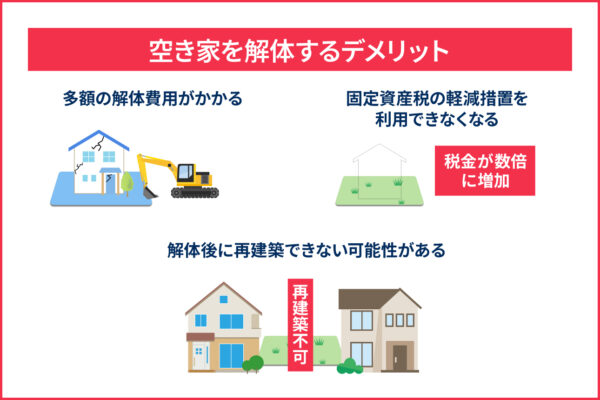

空き家を解体するデメリット

空き家を解体することにはメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。特に、費用面や税制上の問題、法的制約などには注意しなければいけません。ここからは、空き家を解体する際の代表的なデメリットを3つ解説します。

それぞれ個別にみていきましょう。

多額の解体費用がかかる

空き家の解体においてネックとなるのが、まとまった費用が必要になる点です。木造住宅であっても、建物の規模や構造、立地条件によっては100万円以上の費用がかかることが一般的であり、鉄筋コンクリート造や鉄骨造になると数百万円にのぼるケースもあります。

また、建物の老朽化が著しく、倒壊の危険性がある場合には追加費用が発生することも少なくありません。事前に複数の業者から見積もりを取り、資金計画を立てておきましょう。

固定資産税の軽減措置を利用できなくなる

住宅が建っている土地については、固定資産税の「住宅用地特例」が適用されることがあり、課税額が通常の6分の1(200平方メートルを超える部分は3分の1)まで軽減されます。

しかし、空き家を解体して更地にしてしまうと、この軽減措置の対象から外れてしまい、翌年度から固定資産税が数倍に跳ね上がる可能性があります。しばらく土地を売却する予定がない場合や、すぐに新しい建物を建てる計画がない場合には、税負担が重くのしかかってくることになります。

空き家の解体後に軽減措置を失うリスクを把握せずに更地化すると、経済的なデメリットが大きくなってしまうこともあるため注意が必要です。

解体後に再建築できない可能性がある

空き家を解体する際に見落とされがちなのが、解体後に同じ場所へ新しく建物を建てられないケースが存在するという点です。特に、都市計画区域内における「再建築不可物件」の場合には、接道義務を満たしていないといった理由で建て替えが認められない可能性があります。

一見すると再利用できそうな土地であっても、建築許可が下りないことがあるため注意が必要です。また、再建築が不可能となると、土地の価値そのものが大きく下がってしまい、売却や有効活用が難しくなります。

そのため、解体を決断する前には、役所や建築士、不動産会社などに相談して、再建築の可否や建築制限の有無を必ず確認しておきましょう。

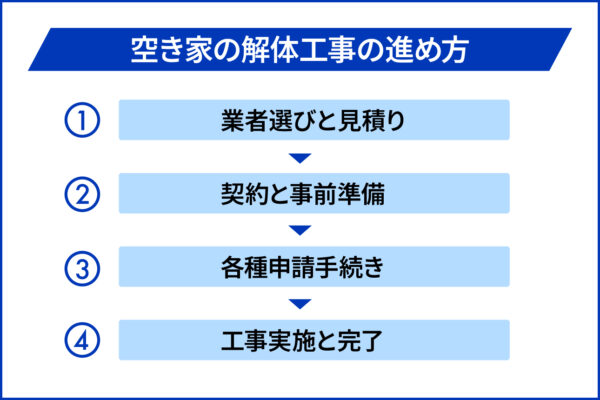

空き家の解体工事の進め方

ここからは、空き家解体工事を進めるための手順を4つに分けて解説します。

空き家の解体工事を進める際は、手順についてもしっかりと理解しておきましょう。

1. 業者選びと見積り

まずは信頼できる解体業者を選ぶため、地域の実績豊富な業者を3社程度選定し、見積依頼を行いましょう。見積り時には必ず現地調査を依頼し、建物の状態や周辺環境を確認してもらうことが大切です。

現地調査の際には、建物の構造や規模だけでなく、重機の搬入経路や作業スペースの確保についても詳しく確認を行います。道路が狭い場合や住宅密集地では、追加の安全対策が必要となり費用が変動する可能性もあるためです。

経験豊富な業者であれば、このような現場特有の課題も的確に見積りに反映してくれるでしょう。

2. 契約と事前準備

業者が決まったら、工事内容や費用、工期などを記載した契約書を取り交わします。この際、解体範囲や残置物の処分について細かく確認し、追加費用が発生する可能性がある項目は事前に明確にしておきましょう。

契約後は、電気・ガス・水道などのライフラインの解約手続きを進めます。特に水道については解体工事での使用も考えられるため、業者と相談の上で解約時期を決めましょう。

建物内の片付けも、この段階で着手します。思い出の品や重要書類の取り忘れがないよう、十分な時間的余裕を持って整理を進めることをおすすめします。

3. 各種申請手続き

解体工事にはさまざまな行政手続きが必要です。建設リサイクル法に基づく届出は工事開始の7日前までに提出しなければなりません。また、解体作業中に道路を使用する場合は、警察署への道路使用許可申請も必要となります。

(参考:e-Gov 法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)

これらの申請手続きは基本的に解体業者が代行してくれますが、申請費用は施主負担となるのが一般的です。

手続きの不備により工事開始が遅れることのないよう、業者との連携を密にして進捗状況を確認しておくことが大切です。

4. 工事実施と完了

工事開始前には近隣住民への挨拶回りを行います。工事による騒音や振動、粉じんの発生は避けられないため、丁寧な説明と協力のお願いが必要です。

工事期間中は定期的に現場確認を行い、予定通りに作業が進んでいるか確認します。工事完了時には、解体業者の立ち会いのもと、整地状態や境界標の確認を行います。

その後1か月以内に法務局で建物滅失登記を行わなければいけません。解体工事の完了後も、更地の管理や活用方法について計画的に検討を進めていくことが望ましいでしょう。

空き家の解体費用が捻出できない場合の対応策

解体費用の捻出に悩む方は少なくありません。一括での支払いが難しい場合でも、いくつかの対応方法があります。資金面での課題を解決するための具体的な方法としては、以下のとおりです。

次項より、詳しく解説します。

空き家解体ローンを活用する

近年、空き家問題への対応として、金融機関では空き家の解体に特化したローン商品を提供しています。一般的な住宅ローンと比べて審査基準が緩やかで、担保や保証人が不要なケースも多いのが特徴です。

金融機関によって条件は異なりますが、月々の返済額を試算すると200万円を5年で返済する場合、月額4万円程度と比較的無理のない金額に収まります。

古家付き土地としての売却を検討する

建物をそのまま残して売却する方法も視野に入れてみましょう。実は築年数が古くても、立地条件次第では買い手が付くケースがあります。特にリノベーション会社や不動産投資家は、古い建物でも積極的に購入を検討する傾向にあります。

仮に解体を前提とした売却であっても、売主が解体費用を負担する「更地渡し」の約束で契約を結び、売却代金から解体費用を捻出することも可能です。

ただし、建物の状態が著しく悪い場合や、再建築不可の土地では、買い手がつきにくい場合もあります。そのため、不動産会社に相談し、買取を検討するのもおすすめです。

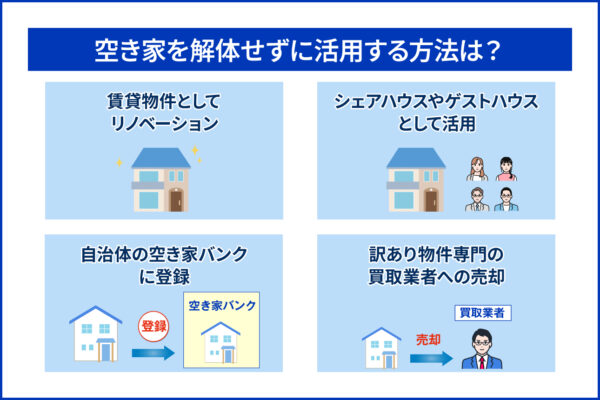

空き家を解体せずに活用する方法は?

ここからは、空き家を解体せずに活用する方法について解説しますので、空き家の解体を決断する前に、建物を活かした活用方法も検討してみましょう。

「建物を取り壊すのが忍びない」と感じる方は、ぜひお役立てください。

1. 賃貸物件としてリノベーション

空き家をリノベーションして賃貸物件として蘇らせる選択肢があります。特に都市部や駅周辺の物件であれば、リノベーション後の賃貸需要は見込めるでしょう。

最近では、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅として登録することで、改修費の補助金を受けられる制度もあります。補助額は改修工事費用の最大3分の2にのぼり、費用負担を大幅に抑えることができます。

リノベーションのポイントは、若い世代や単身者のニーズを意識した設計です。開放的なLDKや充実した収納スペース、在宅ワークに対応したワークスペースの確保など、現代のライフスタイルに合わせた間取りに工夫する必要があります。

2. シェアハウスやゲストハウスとして活用

一戸建ての空き家を複数人で共有して暮らすシェアハウスや、旅行者向けのゲストハウスとして活用する方法もあります。広い一戸建ては、共用スペースと個室を適切に配置することで、効率的な活用が可能です。

シェアハウスの場合、一人あたりの家賃設定を抑えられるため、学生や若手社会人などの需要を見込めます。また、複数の入居者がいることで、家賃収入のリスクも分散できるメリットがあります。

観光地や大学周辺では、ゲストハウスとしての活用も検討価値があります。改修費用は必要ですが、一般的な賃貸住宅よりも高い収益が期待できます。しかし、賃貸の運営体制を整えなければいけません。開業前に必ず関係機関への確認や専門家への相談を行いましょう。

3. 自治体の空き家バンクに登録

空き家バンクとは、自治体が空き家の所有者と利用希望者をマッチングする制度です。全国の約7割の自治体が運営しており、地方移住の選択肢として注目を集めています。登録や利用に費用はかからず、自治体が仲介に入るのが特徴です。多くの自治体では、空き家の改修費用の補助制度も用意されています。

空き家バンクは成約までに時間がかかることもあるため、建物の状態が良好で、ある程度の管理が可能な物件に向いています。また、自治体によって補助金額や条件が異なるため、事前に確認が必要です。

(参考:住宅政策本部「区市町村による空き家に関する支援制度」)

4. 訳あり物件専門の買取業者への売却

建物の老朽化が進んでいたり、再建築不可の土地だったりする場合、一般的な不動産会社では売却が難しいケースがあります。その場合は、訳あり物件の買取に特化した専門業者への相談がおすすめです。

買取専門業者は、通常の不動産会社では敬遠されがちな物件でも、柔軟に対応してくれます。建物の状態に関係なく現状のまま売却できるため、解体費用の捻出に悩む必要もありません。

特に相続問題や共有名義など権利関係が複雑な場合は、買取専門業者が提携する弁護士や司法書士のサポートを受けられる点も魅力です。複数の専門家と連携しながら、スピーディーな売却を実現できます。

「ワケガイ」なら空き家の買取も対応!

当社が提供するワケガイは空き家を含む訳あり物件の買取に特化したサービスとして、全国での豊富な取引実績があります。建物の老朽化が進んでいる、再建築不可の土地である、解体費用の捻出が難しいといった理由で、一般的な不動産会社では買取を断られるケースでも、当社は柔軟に対応しています。

現地調査から最短1日での買取完了、最大3億円までの一括支払いにも応じており、空き家の悩みを抱える方々に、スピーディーな解決策を提案しています。

相続問題や共有名義の物件など、複雑な権利関係がある場合でも、提携する専門家と連携して対応いたします。まずはお気軽に無料査定をご活用ください。

空き家の解体費用を抑えたいなら不動産買取を利用するのがおすすめ!

空き家の解体は費用負担が大きいものの、放置することで倒壊や火災、特定空き家指定といったリスクを抱え続けることになります。早期に行動すれば、建物の劣化進行を防ぎ、結果的に費用を抑えられる可能性もあります。

まずは複数業者から見積りを取り、補助金や助成金の対象となるか確認しましょう。資金調達が難しい場合は、空き家解体ローンの利用や、古家付き土地としての売却も選択肢に含まれます。

空き家の状況や将来の活用計画を踏まえ、無理のない方法で解体・整理を進めることが、トラブルを防ぐ最善策です。