こんにちは。ワケガイ編集部です。

親族や賃貸入居者が孤独死した場合、その物件が「事故物件」として扱われるかどうかは、売却や賃貸の可否に大きな影響を及ぼします。事故物件とされれば、価格が大幅に下がったり、告知義務を怠ったことで契約トラブルに発展するリスクもあります。

孤独死が起きたからといって、必ず事故物件になるわけではありません。しかし、発見までの経過や現場の状況によっては心理的瑕疵が認定され、売却活動が難航するケースもあります。

そこで本記事では、孤独死が発生した物件が事故物件に該当するケース・しないケース、売却時の注意点やリスク回避のために取るべき対応について詳しく解説します。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

そもそも事故物件の定義とは?

事故物件とは、不動産業界や消費者の間で使われる通称、いわゆる「俗語」です。一般的には、自殺や他殺、火災、事件、あるいは孤独死などが発生し、買主や借主が心理的に抵抗を感じるようになった物件を指します。

国土交通省のガイドラインでは「心理的瑕疵物件」という言葉を用いており、これは「取引対象者が知っていれば契約を避ける、または価格交渉を求める可能性がある事実がある物件」という意味です。

つまり、事故物件かどうかの判断には「その出来事が取引相手にどの程度の影響を与えるか」という主観的な要素も大きく関わっています。

孤独死の場合、すべてが事故物件に分類されるわけではありません。発見が早く室内の汚損や臭気がなければ、心理的な影響が少ないとみなされ、通常の取引が行われることもあります。

しかし、遺体の発見が遅れ、腐敗臭や体液による損傷が広がったケースでは「心理的瑕疵あり」とされ、事故物件として告知義務の対象になることが多いのが実情です。

このように、事故物件の定義は一言で済む話ではなく、状況によって線引きが異なります。だからこそ、取引の際には「何をどこまで伝えるべきか」を慎重に見極める必要があるのです。

関連記事:事故物件とは?定義や売却時の告知義務について詳しく解説

孤独死により事故物件になるケース/ならないケース

孤独死が起きた物件がすべて事故物件になるわけではありません。実は、どのような状況で発見されたかによって扱いが分かれます。

ここからは、事故物件とされる場合と、そうでない場合の違いを整理します。

事故物件になるケース

孤独死であっても、発見が遅れてしまったケースでは事故物件とされることが多々あります。例えば、数週間から数か月にわたり誰にも気づかれず、遺体の腐敗が進んだ場合、室内には強い臭気が残り、体液や血液による汚損が広がります。このような状態は専門の「特殊清掃」を入れなければ回復できません。

さらに、腐敗臭が近隣にまで届き、周辺住民が状況を知ってしまうと、物件のイメージは大きく損なわれます。購入希望者や入居希望者は心理的に大きな抵抗を感じ、取引時に告知義務が発生することが一般的です。

こうしたケースでは、不動産価値の下落だけでなく、販売や賃貸のスピードが落ちるリスクも高まります。所有者が現場の対応を後回しにすればするほど、状況が悪化しやすい点にも注意が必要です。

事故物件にならないケース

逆に、孤独死があったとしても、必ずしも事故物件扱いにはなりません。亡くなってすぐに発見され、室内に汚損や強い臭いが残らなかった場合、心理的瑕疵はないと判断されることがあります。

国土交通省のガイドラインでも「自然死や日常生活中の死亡は、原則として告知不要」とされています。高齢の親が自宅で亡くなり、翌日や数日以内に発見されたケースなど、特殊清掃の必要もなく、事故物件に該当しないと考えられることが多いのです。

判断の分かれ目は、「発見の早さ」「室内への影響の有無」です。早期発見で現場が損傷していなければ、売却や賃貸の際に特別な説明を求められず、通常の取引と同じように進められる可能性があります。

(参考:国土交通省「『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を策定しました」)

所有・相続予定の物件で孤独死が発生した場合の対処法

親族や入居者が孤独死したと知らされたとき、所有者や相続予定者は突然の事態にどう動くべきか戸惑うものです。現場での初期対応を誤ると、後々の手続きや売却にも影響が出かねません。

孤独死が発生した際にまず行うべき対応としては、以下の3つが挙げられます。

- 対処法①:警察に連絡する

- 対処法②:特殊清掃を依頼する

- 対処法③:近隣住民や管理組合に説明する

それぞれ個別にみていきましょう。

対処法①:警察に連絡する

孤独死が見つかったら、まず現場に踏み込まず警察へ連絡することが最優先です。所有者や相続予定者が勝手に遺体や室内に手を触れてしまうと、死因調査や検証に支障をきたす恐れがあります。

警察が到着し、死亡確認と現場の確認が終わるまでは、指示に従って現場をそのまま保存することが求められます。

対処法②:特殊清掃を依頼する

発見が遅れた場合、室内には腐敗臭や体液による汚損が発生していることがあります。こうした状態は通常の清掃では対応しきれず、専門の特殊清掃業者に依頼する必要があります。

消臭や除菌、汚損部分の処理を専門的に行うことで、後の売却や賃貸時のトラブルを防ぐことができます。

対処法③:近隣住民や管理組合に説明する

孤独死は近隣住民に不安を与える出来事でもあります。特に集合住宅では、管理組合にも報告し、簡潔かつ丁寧に説明することが大切です。

誤った噂が広がる前に正しい情報を伝えることで、地域との関係悪化や不必要なトラブルを避け、今後の売却や賃貸の際にも余計な障害を減らせます。

孤独死を隠して物件を売却すると「契約不適合責任」に問われる!

孤独死が起きた物件を売却する際、「事故物件」として扱われる場合は買主に対して事実を伝える必要があります。これを怠ると、売却後に大きなトラブルへ発展する危険性があります。

不動産取引では、このような隠し事があった場合「契約不適合責任」を問われ、損害賠償や契約解除のリスクが生じるのです。ここからは、事故物件に関わる告知義務と、その基準となる国土交通省のガイドラインを解説します。

事故物件の「告知義務」とは?

不動産を売買する際、売主は買主に対して物件の状態や過去に起きた出来事を正確に伝える義務があります。

特に、自殺や他殺、孤独死などの心理的な影響を与える出来事は「心理的瑕疵(しんりてきかし)」とされ、買主が知れば取引条件を見直す可能性が高いため、必ず告知しなければなりません。

この義務を怠ると、買主から「重要な事実を隠されていた」として契約の取り消しや損害賠償を請求されることがあります。

売主が「知らなかった」では済まされず、後から発覚すれば大きな問題に発展するのが実情です。特に孤独死の場合、発見までの経過や室内の状態によって事故物件とされるかどうかが分かれるため、判断が難しいケースも多いでしょう。

迷ったら「正直に伝える」ことがリスクを避ける基本といえます。

「国土交通省のガイドライン」についてわかりやすく解説

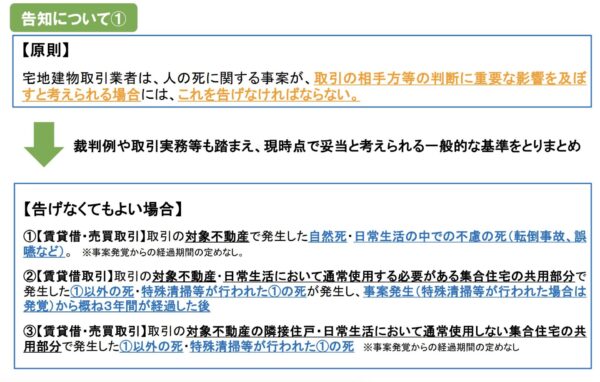

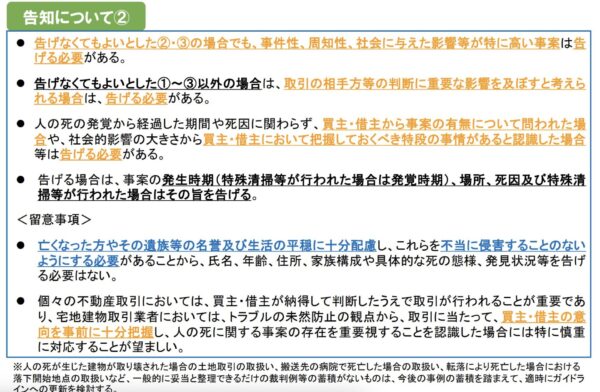

2021年に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、告知義務の線引きを示す基準となっています。

このガイドラインでは、日常生活の中での自然死や老衰などは原則として告知不要とされています。

(出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」)

一方で、自殺や他殺、長期間発見されなかった孤独死など、心理的な影響が大きいケースは告知が求められると明記されています。

(出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」)

特に孤独死は、遺体の発見が早く室内に痕跡が残らない場合は告知不要とされますが、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合などは、告知義務が発生します。

つまり、孤独死という事象そのものよりも、「室内や周辺環境にどの程度影響を与えたか」が判断の鍵になるのです。

このガイドラインを理解しておくことは、売主にとっても買主にとっても、後々のトラブルを防ぐための基本になります。告知すべきか迷うグレーな事例では、専門家の助言を得ながら、取引相手に適切に説明しておくことが安全策です。

孤独死が発生した事故物件の価格相場はどのくらい?

孤独死が起きた物件は、通常の不動産と同じ価格で売れることは少なく、多くの場合「事故物件」として扱われることで価値が下がります。価格の下落幅は一律ではなく、発見までの時間、室内の損傷の程度、立地条件、物件の種類など複数の要素が絡みます。

特に、都市部の人気エリアでは、孤独死があっても買い手が見つかりやすく、価格の下落幅は10〜20%程度にとどまることがあります。一方、地方の住宅地や築年数の古い家屋では、孤独死が起きると需要が極端に下がり、半値以下まで価格が落ち込むことも珍しくありません。

特に遺体の発見が遅れ、室内が大きく損傷し特殊清掃やリフォームが必要なケースでは、さらに買い手の心理的ハードルが上がり、値下げを強いられる傾向があります。

価格相場は不動産会社によって見立てが異なるため、複数の業者から査定を取るのが現実的です。とくに「訳あり物件」に対応した買取業者は市場価格を踏まえた査定をしてくれるため、相場感を掴む上でも参考になります。

相続前なら「相続放棄」も検討すべき?

もし孤独死が発生した物件を相続する立場であれば、「相続放棄」という選択肢があります。

相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行い、故人の財産を一切受け取らないことを法的に宣言する手続きです。これにより、その物件や負債も相続しない扱いになります。

相続放棄を選ぶケースは、物件の価値が大きく下がっていて売却が困難な場合や、修繕や管理に多額の費用がかかることが予想される場合です。

ただし、相続放棄には期限があり、故人が亡くなったことを知った日から3か月以内に決断しなければなりません。また、放棄をすると預貯金などのプラスの資産も受け取れなくなるため、慎重な判断が求められます。

物件を売却するか、相続放棄するかは、金銭的負担だけでなく、精神的な負担も踏まえて検討することが大切です。

孤独死が発生した事故物件を売却する方法

孤独死があった物件を所有したままにしておくと、管理費用や固定資産税の負担が続きます。売却を考えるなら、どの方法を選ぶかによって手間や価格、売却スピードが大きく変わります。

ここからは、主な3つの売却方法をそれぞれの特徴と注意点とともに紹介します。

- 方法①:仲介で売却する

- 方法②:訳あり物件専門の買取業者に売却する

- 方法③:空き家バンクを活用する

次項より、詳しく解説します。

方法①:仲介で売却する

もっとも一般的なのは、不動産会社に仲介を依頼して市場で買主を探す方法です。相場に近い価格で売却できる可能性があるため、できるだけ高く売りたい人には有力な選択肢といえます。

しかし、前述のとおり孤独死による心理的瑕疵がある物件は、必ず買主にその事実を伝える必要があります。事前に「孤独死があった物件です」と説明することで、購入をためらう人も出てくるため、売却期間は通常よりも長くなる傾向があります。

さらに、値引きを求められる交渉も多く、当初の希望価格から下がるケースも珍しくありません。仲介での売却を考える場合は、複数の不動産会社に相談して販売戦略を立てることが大切です。

方法②:訳あり物件専門の買取業者に売却する

時間をかけずに現金化したい場合や、できるだけ手間を省きたい場合は、訳あり物件専門の買取業者に直接売却する方法があります。

こうした業者は孤独死や自殺など心理的瑕疵のある物件を数多く扱っており、現状のままでも買い取ってくれるのが特徴です。一般市場に出すよりも価格は下がる傾向にありますが、特殊清掃やリフォームをせずに済むため、初期費用の負担を避けたい人に向いています。

また、売却後のトラブルを心配する必要がない点も安心材料です。売主側の負担を最小限にしたいなら、有力な選択肢になるでしょう。

方法③:空き家バンクを活用する

自治体が運営する「空き家バンク」に登録する方法もあります。これは、地元で家を探している人や移住希望者とマッチングを図る制度です。地域の再利用や活用につながる点は魅力ですが、孤独死があった物件は登録自体を断られることがあります。

また、登録できても買主が現れるまで時間がかかるのが一般的です。さらに、購入希望者には事故物件である事実を告げなければならないため、価格が大幅に下がる可能性もあります。

時間をかけてでも地元で活用してほしいと考える場合には選択肢になりますが、早期売却を望む場合は不向きかもしれません。

孤独死が発生した事故物件をなるべく高く売却するためのポイント

孤独死が起きた物件は、多くの場合「事故物件」として扱われ、市場価格よりも安くなる傾向があります。しかし、売り方や準備の工夫次第で、下落幅をできる限り抑えることは可能です。

ここからは、所有者が実践しやすく、価格を少しでも高く維持するための具体的なポイントを紹介します。

複数の不動産会社に査定依頼を出す

事故物件の価値は、一般の物件以上に査定額の幅が大きい傾向があります。孤独死という事実への対応経験や販売力が会社によって異なるからです。

一社だけに査定を依頼すると、その会社の判断に左右されてしまい、相場より低い金額で売却してしまう可能性があります。

まずは、仲介を得意とする一般的な不動産会社、事故物件に慣れた専門業者、さらに買取を行う会社など、複数のタイプの不動産会社に査定を依頼しましょう。各社から提示された金額や販売方法を比べることで、自分の物件が市場でどのように評価されるかが見えてきます。

なかには「現状のまま買取可能」という提案をする会社もあり、仲介との違いを理解することが売却戦略を立てる第一歩になります。

特殊清掃などで資産価値をなるべく高めておく

孤独死による汚損や臭気が残ったままでは、物件の印象は大きく下がります。購入希望者が内見に訪れた際に、玄関を開けた瞬間に臭いが残っていれば、それだけで購入をためらわれる可能性が高いでしょう。

そのため、売却前に専門の特殊清掃業者に依頼し、消臭・除菌・汚損箇所の処理を行う必要があります。必要に応じて壁紙や床の張り替えなど軽いリフォームを追加すれば、内見時の印象は大きく変わります。

こうした準備には費用がかかりますが、結果として売却価格を引き上げたり、買い手が見つかるまでの期間を短縮できたりする効果が期待できます。

「最低限のコストで、どこまで改善すべきか」を判断するためには、査定を行った不動産会社にも相談しながら、清掃やリフォームの範囲を決めるとよいでしょう。

孤独死が発生した事故物件の売却で発生する税金・費用

孤独死が起きた物件を売却するとき、所有者は売却価格だけでなく、必要となる税金や費用も正確に把握しておく必要があります。事故物件だから特別な税制があるわけではありませんが、一般の不動産売却と同じように、さまざまな税金や手数料が発生します。

代表的なものとしては、以下のとおりです。

- 譲渡所得税

- 登録免許税

- 司法書士・税理士の報酬

以下より、個別にみていきましょう。

譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課されます。たとえ相続で取得した家を売った場合でも、売却額が取得時の価格や必要経費を上回れば課税対象となります。

計算方法は「売却価格 -(取得費+譲渡経費)」で求めた譲渡所得に税率をかける形です。所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、長期所有なら約20%、短期所有なら約39%と負担が大きく異なります。

| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |

| 短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |

| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 0.32% | 20.32% |

(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算/長期譲渡所得の税額の計算」)

相続で引き継いだ場合は、被相続人が取得した日からの期間がカウントされるため、確認が必要です。

登録免許税

売却の際には所有権移転登記が必要になり、その際に「登録免許税」という税金が発生します。税額は固定資産税評価額の2%が目安で、例えば評価額が1,000万円の物件なら登録免許税は20万円となります。

<建物の登記>

| 内容 | 税率 |

|---|---|

| 所有権の保存 | 0.4% |

| 売買または競売による所有権の移転 | 2% |

| 相続または法人の合併による所有権の移転 | 0.4% |

| その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 2% |

(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)

実際の登記申請は司法書士に依頼するケースが多く、この費用とあわせて事前に予算を見込んでおくと安心です。

司法書士・税理士の報酬

登記の申請は司法書士に、譲渡所得の申告は税理士に依頼するケースが多く、それぞれ報酬が発生します。司法書士の費用はおおむね3万〜10万円前後、税理士も内容によっては数万円から十数万円かかることがあります。

特に事故物件の場合、特殊清掃費やリフォーム費用など経費として計上できるか判断が必要になるため、税理士に相談する価値は大きいでしょう。

孤独死リスクを防ぐためにできること

孤独死が発生してしまうと、遺族や所有者にとって精神的な負担だけでなく、物件の価値や売却のしやすさにも影響を及ぼします。すでに起きてしまったケースへの対応も大切ですが、そもそも孤独死が起きにくい環境を整えておく必要があります。

ここからは、所有者や貸主が事前に講じられる対策を紹介します。

- 見守りサービス・孤独死保険を利用する

- 契約書に特殊清掃費用の負担条項を盛り込む

それぞれ個別にみていきましょう。

見守りサービス・孤独死保険を利用する

一人暮らしの高齢者や単身入居者がいる物件では、孤独死のリスクを下げる取り組みが有効です。

代表的なのが「見守りサービス」で、電気や水道の使用状況を遠隔で確認したり、定期的な連絡を受けたりする仕組みがあります。異常があれば早期に気付けるため、長期間放置される事態を防げます。

さらに、「孤独死保険」という商品も増えています。これは入居者が亡くなった際、特殊清掃や家賃の損失、原状回復の費用を補償する仕組みです。

特に賃貸物件の貸主にとっては、経済的な備えとしても役立ちます。入居者に加入を勧めるだけでなく、貸主自身が契約しておくことで、いざという時の負担を軽減できます。

契約書に特殊清掃費用の負担条項を盛り込む

賃貸物件で孤独死が起きた場合、特殊清掃費用を誰が負担するのかが問題になることがあります。事前に取り決めをしていなければ、貸主が全額を背負うことになりかねません。

こうした事態を避けるため、賃貸契約書に「孤独死などで特殊清掃が必要になった場合、費用の一部または全額を入居者(または相続人)が負担する」という条項を盛り込んでおくと安心です。

近年は、このような条項を明示するオーナーも増えており、トラブル予防策として実効性があります。

事前の取り決めやサービスの利用は、孤独死という深刻な事態を未然に防ぎ、万一の際にも冷静な対応を取りやすくします。所有者や貸主にとって、長期的な物件管理の一環として検討する価値が高い取り組みです。

「ワケガイ」なら事故物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。孤独死が発生した事故物件や、再建築不可、共有持分、ゴミ屋敷など、市場では売却が難しい物件でも、現状のままスピーディに買取します。

仲介では買い手が見つからず時間だけが過ぎてしまうケースも多々ありますが、ワケガイなら最短1日で現金化が可能です。

当社は、全国対応のため、都市部はもちろん地方の物件にも対応し、秘密厳守で手続きを進めます。まずはお気軽に無料査定をご活用ください。

孤独死と事故物件に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 孤独死による死亡は事故扱いになるのですか?

孤独死がすべて「事故物件」として扱われるわけではありません。国土交通省のガイドラインでも、自然死や日常生活中の死亡は原則として告知不要とされています。

ただし、発見までに時間がかかり、遺体の腐敗や強い臭気、汚損が発生した場合は「心理的瑕疵」があると判断され、事故物件として告知義務の対象になります。判断の分かれ目は「発見の遅れ」と「室内への影響の有無」にあります。

Q2. 賃貸物件で孤独死があった場合、費用は誰が負担するのですか?

賃貸物件で孤独死が発生した際、特殊清掃や原状回復の費用がかかることがあります。契約書に明記されていない場合、基本的には貸主が負担するケースが多いですが、最近は契約書に「特殊清掃費は入居者や相続人が負担する」旨を盛り込むことも増えています。

また、貸主が「孤独死保険」に加入していれば、清掃費用や家賃の損失分をカバーできる場合もあります。

まとめ

事故物件の線引きは、想像以上に曖昧です。孤独死があってもすぐに発見され、室内に痕跡が残らなければ事故物件に該当しないケースもあります。一方で、発見が遅れ特殊清掃が必要になるほど汚損があれば、告知義務を伴う事故物件として扱われます。

不動産を売却・賃貸する際は「事故物件に当たるか」「どのように説明するか」を自分の判断だけで決めず、ガイドラインや専門家の意見も踏まえて整理しておくことが大切です。余計なトラブルを避けるためにも、事実関係を明確にしてから動きましょう。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |