こんにちは。ワケガイ編集部です。

旗竿地は、道路に接する細長い通路部分と奥まった敷地で構成される特殊な形状の土地です。この構造が原因で、近隣住民との摩擦や嫌がらせ、資産価値の低下といった問題が発生することがあります。

特に通路共有や境界線を巡るトラブルは、生活や売却の大きな障害になりかねません。そのような状態を避ける上では、旗竿地のリスクやデメリットを正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、旗竿地で発生しやすい嫌がらせやトラブルの事例、初動対応のポイント、価値を上げるための方法まで詳しく解説します。旗竿地の所有や売却で悩む方はぜひ参考にしてください。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

旗竿地ってどんな土地?

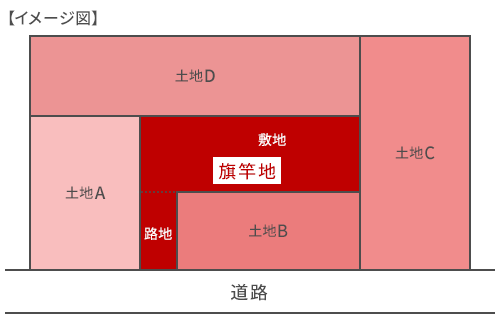

旗竿地とは「道路に接する細長い通路部分(竿)」と「その奥に広がる宅地部分(旗)」で構成される土地のことです。見た目がまさに旗と竿のように見えることからそう呼ばれています。

(出典:楽天銀行「旗竿地」)

道路に面する部分が狭いため、車の出入りや日当たりの確保、防犯面などで課題が生じやすく、一般的な四角い土地に比べて扱いづらいとされています。一方で、土地の形状を工夫すれば居住や利用も可能で、都市部を中心に多く見られる形状です。

関連記事:旗竿地には本当にデメリットしかないのか?相続した場合の対処方法とは

旗竿地できてしまう背景事情

旗竿地は意図的に作られることもありますが、多くは土地の分割や開発の過程で生まれます。

代表的なのが相続のケースです。広い土地を複数の相続人で分ける際、奥の区画が道路に直接接していない場合があります。住宅を建てるには建築基準法で「2メートル以上道路に接する必要」があるため、奥の区画から道路まで細長い通路を伸ばして接道部分を確保します。この結果、旗と竿のような形の土地になるのです。

分譲地の開発でも同じことが起こります。土地を効率的に区切るため、道路に面した土地を売却したあと、奥の土地を活用するために細い通路を新たに作り、道路とつなぐ形で販売するのです。こうした背景から、都市部や郊外では旗竿地が珍しくなく、住宅地図を開けば至るところで見つかります。

旗竿地はこうした事情でできあがる土地であり、利便性や資産価値に影響が出やすい点も特徴です。購入や相続を検討する際は、この成り立ちを知っておくことが後々の判断に役立ちます。

旗竿地で嫌がらせを受けやすい構造的理由とは?

旗竿地の所有者の多くが悩むのは、立地や形状からくる近隣との摩擦なのではないでしょうか。ではなぜ旗竿地が周囲との関係悪化を招きやすいのかというと、その根本的な理由としては次のものが挙げられます。

- 理由①:旗竿地特有の“通路共有”が摩擦を生む

- 理由②:プライバシーが確保しづらい環境

- 理由③:境界線や敷地利用に対する誤解・干渉

次項より、詳しく解説します。

理由①:旗竿地特有の“通路共有”が摩擦を生む

旗竿地は道路から奥まった位置に建物があり、出入りのために細長い通路を通る構造になっています。問題は、この通路が隣地や私道と接しているケースが多いことです。

例えば、通路にゴミや自転車が置かれて邪魔になる、あるいは通行する際に音や視線が気になるなど、日常的に接点が生まれます。

こうした小さな摩擦が、やがて「ここを通るな」「ここは私の土地だ」といった感情的な対立に発展しやすいのです。通路部分は物理的にも狭く、ちょっとした行為が目立つため、互いの不満が溜まりやすい構造と言えます。

理由②:プライバシーが確保しづらい環境

旗竿地の奥の敷地は、周囲の家に囲まれる形になっていることが多いのが実情です。そのため、庭や窓からの日常生活が隣家からよく見える状況になりがちです。洗濯物を干す姿や休日に庭で過ごす様子など、細かい生活の一部が露わになります。

こうした環境は、隣家が過剰に干渉してきたり、「その行為は迷惑だ」と指摘してきたりする土壌をつくります。プライバシーが守られにくい土地の特性が、嫌がらせや過干渉のきっかけになるのです。

理由③:境界線や敷地利用に対する誤解・干渉

旗竿地は土地の形が複雑で、隣接地との境界がはっきりしないまま使われていることも珍しくありません。「このフェンスはどちらのものか」「塀を建てる位置が越境しているのでは」といった誤解が生まれやすいのです。

こうした境界を巡る疑念や指摘は、言い争いや嫌がらせの火種になりやすく、一度こじれると解決に時間がかかることもあります。測量していない土地では、所有者同士が主張し合うだけで話が前に進まず、さらに対立感情が高まってしまいかねません。

旗竿地に関する典型的な嫌がらせ・トラブル事例

旗竿地で起こるトラブルは、単なる生活の不便だけでなく、意図的な嫌がらせとして表れることがあります。その中でもよく耳にする典型例としては、次のとおりです。

- 例①:旗竿地の通路に物を置かれて通行が妨害される

- 例②:通路部分に勝手に車を停められる・私道の無断利用

- 例③:ゴミの不法投棄や悪臭被害

- 例④:境界線を巡る嫌がらせや塀・フェンスの破壊

- 例⑤:騒音や威嚇行為による精神的圧力

それぞれ個別にみていきましょう。

例①:旗竿地の通路に物を置かれて通行が妨害される

旗竿地の所有者にとって、細長い通路は家と道路をつなぐ唯一の動線です。しかし、その通路部分に隣人が自転車やバイクを停めたり、植木鉢やゴミ袋を置いたりすることで通行が妨げられるケースが目立ちます。

悪気なく置いている場合もありますが、なかには「通るたびに気に障る」といった感情から、わざと物を置いて通れない状況を作り出す嫌がらせもあります。

通路が狭い旗竿地では、少しの障害物でも大きな不便になり、ベビーカーや車椅子の利用者、高齢者にとっては安全面でも深刻です。こうした行為は直接的な言葉のやりとりがない分、陰湿なストレスとして積み重なり、日常生活の質を大きく下げる原因となります。

例②:通路部分に勝手に車を停められる・私道の無断利用

旗竿地の通路が私道の場合、隣人や訪問者が勝手に車を停めてしまうことがあります。「少しの時間だから」という軽い気持ちで停める人もいますが、頻度が増えると家への出入りができず、生活に支障が出かねません。

なかには、あえて車を停め続け、持ち主を困らせるような悪質な嫌がらせに発展することもあります。また、私道を通り抜け道のように使われるケースもあり、通行権を巡る認識の違いが摩擦の火種となります。

自分の土地でありながら自由に使えない状況は、精神的な負担も大きく、最終的には警察や弁護士に相談せざるを得ない事態に発展することも少なくありません。

例③:ゴミの不法投棄や悪臭被害

旗竿地の通路や奥まった敷地は、外部の目が届きにくい構造です。この死角を悪用し、ゴミ袋を置いていく、粗大ゴミを勝手に放置するといった不法投棄が起きることがあります。

特に悪質なケースでは、ペットの糞尿をわざと残したままにするなど、明確な嫌がらせと受け取れる行為も見られます。通路が狭く閉鎖的なため、わずかなゴミでも目立ちやすく、臭いや虫の発生など衛生面の問題が深刻化しやすいのも特徴です。

これが日常的に続くと、片付けや清掃の負担が重なり、所有者の精神的な疲弊は避けられません。

例④:境界線を巡る嫌がらせや塀・フェンスの破壊

旗竿地は形が複雑なため、隣地との境界線が曖昧なことがあります。この不明確さが、近隣との摩擦を呼びやすい要因です。「ここはうちの土地だ」「そのフェンスは越境しているのでは」といった言い争いが起きやすく、時には言葉だけでなく行為に及ぶ人もいます。

塀やフェンスを壊す、境界部分にわざと物を置いて通行を邪魔するなど、明確な嫌がらせ行為が繰り返されるケースも確認されています。

一度こじれると、話し合いだけで解決するのが難しくなり、測量や法的手続きに進まざるを得ない場合も少なくありません。

例⑤:騒音や威嚇行為による精神的圧力

嫌がらせは物理的な妨害だけではありません。旗竿地では、大声での罵声や、夜遅くまで音楽やテレビを大音量で流すといった騒音による攻撃も起きます。

また、犬をわざと吠えさせて威嚇したり、庭先から睨みつけるといった行為も、受け手にとっては十分な精神的圧力です。旗竿地は敷地が狭く、近隣との距離が近いため、こうした音や視線の影響が強く響きます。

直接的な被害ではない分、第三者から見えにくく、被害者だけがじわじわと追い詰められる状況が続くこともあります。

旗竿地に嫌がらせを受けた時にとるべき初動行動

旗竿地で嫌がらせを受けた場合、感情的に反応する前に冷静な対応を取る必要があります。初動の判断次第で、その後の解決難易度が大きく変わります。

ここからは、まず何から着手すべきか、具体的な行動の順番を整理します。

- 行動①:状況を正確に把握し証拠を残す

- 行動②:近隣住民との話し合いを検討する

- 行動③:第三者機関や専門家に相談する

- 行動④:自宅の防犯対策を講じる

以下より、詳しく解説します。

行動①:状況を正確に把握し証拠を残す

最初にすべきは、今起きていることを客観的に記録することです。腹立たしい行為が繰り返されると感情が先走りがちですが、後で警察や専門家に相談する際には「どんな行為が、いつ、どのくらい続いているのか」という証拠が不可欠になります。

スマートフォンで写真や動画を撮るのはもちろん、日時と内容をメモに残すだけでも大きな助けになります。

例えば「5月15日17時、通路に自転車を置かれ、通れなかった」といったシンプルな記録で構いません。ゴミの投棄やフェンスの破損など目に見える被害は、片付ける前に必ず写真に残しておきましょう。警察に相談した際のやり取りや、自治体の窓口への問い合わせ履歴も大切な証拠になります。

行動②:近隣住民との話し合いを検討する

証拠を集めながら、状況が比較的軽いものであれば、まず本人と冷静に話してみる方法もあります。「知らなかった」「悪気はなかった」というケースも少なくありません。

ただし、話し合いの際には感情的にならない工夫が必要です。できれば第三者を同席させ、短い言葉で要点だけを伝えることが大切です。「ここを塞がれると通れません」「夜中の音で眠れません」など、事実だけを落ち着いた声で伝えるだけで印象は変わります。

相手の過去の言動から、話し合いが逆効果になると感じる場合は、無理に直接やり取りをしない方が安全です。その場合は、自治会長や管理組合、地域の相談窓口など、クッション役を通す方法も視野に入れるべきでしょう。

行動③:第三者機関や専門家に相談する

嫌がらせが長引いたり深刻化したりした場合、自己判断で解決しようとするのは限界があるでしょう。そんな時は、第三者の力を借りることが有効です。

自治体には無料の法律相談窓口や生活相談センターがあり、そこで状況を話すだけでも、客観的なアドバイスや今後の動き方のヒントが得られます。

また、トラブルが損害賠償や境界線争いなど法的な問題に発展している場合は、弁護士に相談するのが現実的です。

初回相談は30分5,000円前後が目安ですが、専門家の視点で「どこまでが違法か」「どの証拠が有効か」を判断してもらえます。旗竿地では土地の権利関係が複雑なケースもあるため、司法書士や土地家屋調査士に相談して測量や登記を進めるのも一つの方法です。

被害が著しい場合は、警察へ被害届を出す、あるいは民事調停を申し立てるなど、法的手段を検討する段階に進むことも視野に入れてください。早めに外部の力を借りることで、当事者だけでは行き詰まっていた問題も動き出すことがあります。

行動④:自宅の防犯対策を講じる

嫌がらせを受け続けると「また何かされるのでは」という不安がつきまといます。その不安を和らげ、相手の行為を抑止するためには、目に見える防犯対策が有効です。

代表的なのは、防犯カメラの設置です。最近はインターネットで手頃な価格のカメラも増えており、スマホで映像を確認できるタイプなら外出中も安心です。

さらに、センサーライトを取り付けるだけでも、夜間に侵入しづらい雰囲気を作れます。地面に防犯砂利を敷くのも効果的です。歩くと大きな音が出るため、意図せず踏み込んだ人にも威嚇効果があります。

こうした対策は、単に物理的な防御になるだけでなく、家の持ち主にとっても「これ以上は簡単に近づけない」という心理的な安心感を与えてくれます。嫌がらせが起きた後の行動だけでなく、起きないようにするための“予防線”としても役立つのです。

嫌がらせリスク以外の旗竿地のデメリット

旗竿地は近隣との摩擦が話題になりやすい土地ですが、所有者が感じる不便さはそれだけではありません。土地の形状そのものが、生活に様々な影響を及ぼしています。

ここからは、嫌がらせ以外の純粋なデメリットをみていきましょう。

- デメリット①:通路部分が狭く車両の出入りが難しい

- デメリット②:日当たりや風通しが悪い

- デメリット③:防犯面で不安がある

- デメリット④:資産価値が低く売却が難しい

- デメリット⑤:工事・リフォーム費用が高くなることがある

こちらについても、個別に解説します。

デメリット①:通路部分が狭く車両の出入りが難しい

旗竿地の大きな特徴は、道路に面した細長い通路です。人の出入りには問題がなくても、車の出し入れとなると話は別です。通路が2メートル程度しかないことも多く、普通車でもハンドルを何度も切り返さないと出入りできないケースがあります。

さらに、通路の先に駐車スペースを確保できなければ、車はそもそも入れず、近くの月極駐車場を借りる必要が出てくるでしょう。

また、引っ越しやリフォームの際には資材や家具を搬入する車が通れず、作業員が徒歩で運ぶことになり、工事費用や手間が増えることもあります。毎日の生活だけでなく、ライフイベントのたびに不便を痛感する、これが旗竿地の構造上避けにくい現実です。

デメリット②:日当たりや風通しが悪い

旗竿地は、奥まった位置に建物が建つため、周囲を他の家に囲まれることが多くなります。その結果、日差しが入りづらく、家の中が一日中薄暗い状態になることがあります。特に冬場は暖房効率が悪くなり、夏場は湿気がこもりやすいといった悩みも出てきます。

風通しの悪さも同様で、洗濯物が乾きにくかったり、湿気によってカビやダニが発生しやすい環境になったりします。日々の暮らしの中で少しずつ不快感が積み重なるため、購入時には気づかなかった問題が、住み始めてから顕在化することが少なくありません。

デメリット③:防犯面で不安がある

旗竿地の細い通路は、普段の出入りには便利な一方で、外部からの視線が届きにくい「死角」を作りやすい場所です。

通路が狭く、奥まっているため、夜間は暗く人の目にも触れにくくなります。これが、不審者にとって侵入しやすい環境をつくる要因になっています。侵入されても通りから見えにくいため、異変に気づく人が少なく、被害が長時間続く恐れもあります。

こうした環境は、空き巣や嫌がらせ行為の標的になりやすく、防犯意識の高い住人にとって大きな不安材料といえるでしょう。

デメリット④:資産価値が低く売却が難しい

旗竿地は、一般的な四角い土地と比べて評価額が低くなる傾向があります。通路が狭く車の出入りが難しい、日当たりが悪いなど、形状の特殊性が買い手から敬遠される理由です。

結果として、売り出しても買い手がなかなか見つからず、売却まで時間がかかるケースが多いのが実情です。

価格を下げなければならないこともあり、資産としての流動性が低い点は、将来を見据えたときの大きなデメリットといえます。

デメリット⑤:工事・リフォーム費用が高くなることがある

旗竿地は建築やリフォームの際にも負担が増えがちです。通路が細いため、工事車両が入れず、職人が資材を手運びする必要が出ることがあります。

大型の重機を入れられない現場では作業効率が悪く、工期が延びたり追加費用が発生したりするケースも少なくありません。たとえフェンスの修理や屋根の補修といった小規模工事でも、搬入経路の確保が課題となり、費用が割高になることがあります。

旗竿地を売却したくなった際の選択肢

旗竿地を所有していると、近隣との摩擦や将来の管理負担を考えて「売ってしまいたい」と思うことがあります。しかし、形状の特殊さから売却は簡単ではありません。

ここからは、旗竿地を手放すときに現実的に考えられる3つの方法を解説します。

- 選択肢①:通常の不動産会社に仲介を依頼する

- 選択肢②:旗竿地や訳あり物件に強い買取業者へ売却する

- 選択肢③:隣地所有者へ買取を打診する

それぞれ個別に解説します。

選択肢①:通常の不動産会社に仲介を依頼する

もっともオーソドックスなのが、一般の不動産会社に仲介を依頼する方法です。市場に出して買い手を探す形で、時間をかければ売却できるケースもあります。

ただし、旗竿地は人気が低いため、内覧や問い合わせが少なく、売れるまでに半年以上かかることも珍しくありません。

さらに、価格を下げないと動かないことも多く、相場より低い金額での売却を受け入れる必要が出る可能性があります。

仲介を選ぶなら、旗竿地の扱いに慣れた営業担当を探すことがポイントです。「こういう使い方ができる」という提案ができる営業であれば、少しでも買い手を見つけやすくなります。

選択肢②:旗竿地や訳あり物件に強い買取業者へ売却する

「時間をかけずに現金化したい」という場合は、旗竿地や再建築不可などの訳あり物件を専門に扱う買取業者に相談する方法があります。

仲介とは違い、業者が直接買い取るため、早ければ数週間で手放せるのが大きなメリットです。近隣トラブルで精神的に疲れている人にとって、スピード感は安心材料になるでしょう。

ただし、業者が転売を前提としているため、買い取り価格は市場相場よりやや低めに提示されるのが一般的です。それでも「時間をお金で買う」という考え方をすれば、納得できる人も多い方法です。

選択肢③:隣地所有者へ買取を打診する

見落とされがちですが、旗竿地の売却先として隣地所有者は有力な候補です。隣の土地と一体化すれば、駐車スペースや庭として活用できるなど利用価値が大幅に上がるため、通常の市場より高く売れるケースもあります。

この方法を試すなら、不動産会社を通して「売りたい意向がある」ことをそれとなく伝えてもらうのが無難です。

個人的に直接話を持ちかけると、価格交渉がこじれたり、余計な感情的対立を招くこともあります。専門家を間に入れて進めることで、冷静な話し合いがしやすくなります。

旗竿地の価値をなるべく上げるためにやっておくべきこと

旗竿地は形状の特殊さから敬遠されがちですが、売却や活用を見据えて少しの工夫をしておくことで印象を大きく変えられます。現実的で効果の高い方法としては、2つ存在します。

- 境界線を確定させて権利関係を整理する

- 最低限の管理・清掃で見た目を整える

以下より、詳しく解説します。

境界線を確定させて権利関係を整理する

旗竿地は通路部分が細く複雑な形をしているため、隣地との境界線が曖昧なケースが少なくありません。「ここからここまでが自分の土地」とはっきり言えない状態では、買い手に不安を与え、取引時にトラブルのもとにもなります。

そこで有効なのが測量の実施です。土地家屋調査士に依頼して正式な測量図を作成し、境界標を打ち直しておけば、どこが自分の土地かを明確に示せます。また、登記簿の情報を最新にしておかなければなりません。

こうした準備があると、売却時の価格交渉がスムーズになり、「境界線のトラブルに巻き込まれるかもしれない」という買い手の不安を和らげられます。測量費用は数十万円程度かかりますが、交渉力を高める投資としては十分価値があります。

最低限の管理・清掃で見た目を整える

旗竿地は奥まった土地のため、人の目が届きにくく、放置されるとすぐに雑草が生い茂ったりゴミが溜まったりします。こうした状態は「管理が行き届いていない土地」という印象を与え、買い手の購買意欲を削ぐ原因になります。

そこで、草木の剪定や落ち葉の掃除、通路の簡単な清掃といった最低限の管理を心がけることが大切です。数時間の作業でも見た目は大きく変わり、「ここなら安心して買える」と思わせる効果があります。

清潔で整えられた土地は内覧時の印象も良く、結果的に売却価格や条件交渉にもプラスに働きます。

「ワケガイ」なら旗竿地も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、通常の不動産市場では売却が難しい物件を専門に取り扱う買取サービス「ワケガイ」を提供しています。共有持分や再建築不可物件、旗竿地、さらには空き家や事故物件まで、複雑な事情を抱える不動産をスピーディに現金化できるのが特徴です。

一般的な仲介のように買い手探しに時間をかける必要がなく、条件が合えば最短1日で買取を完了するケースもあります。手続きは士業と連携して進めるため、安全かつスムーズです。

これまでに全国で多数の実績があり、他社で断られた物件でも相談いただけます。不動産の管理に悩む前に、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。

旗竿地に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 旗竿地がダメな理由は何ですか?

旗竿地が「ダメ」と言われる背景には、形状特有の不便さがあります。細長い通路を通らないと家に出入りできないため、車の駐車や資材の搬入が難しいことが多いのです。また、日当たりや風通しが悪いケースも多く、住宅としての快適性に影響します。こうした要因が重なり、一般的な整形地より資産価値が下がる傾向があるため、敬遠されやすいのです。

Q2. 旗竿地は凶地ですか?

一部の風水や占いでは、旗竿地は「陰の気を溜めやすい」と言われることがあります。しかし、これは科学的な根拠に基づくものではありません。実際には、日当たりや防犯面に注意し、設計や管理を工夫すれば、安心して暮らせる土地です。凶地と決めつけるより、生活環境の改善策を考えることが現実的です。

Q3. 旗竿地は恥ずかしいですか?

「旗竿地=恥ずかしい」というイメージは、主に見た目や利便性の低さからくる偏見です。確かに価格が安めで「格下の土地」と見られることがありますが、近年は旗竿地でも設計を工夫して快適な住まいにしている例も多いです。恥ずかしいかどうかは、土地そのものよりも使い方次第といえます。

Q4. 旗竿地を取り壊す費用はいくらですか?

旗竿地の解体費用は、通常の土地より高くなることがあります。理由は、重機が入りにくく、資材や廃材を手運びする手間が増えるからです。一般的な木造住宅なら坪単価3〜5万円程度が目安ですが、旗竿地では追加で数十万円かかるケースもあります。事前に複数業者から見積もりを取り、通路幅や搬入経路を確認してもらうことが大切です。

まとめ

旗竿地は形状の特殊性から、近隣とのトラブルや嫌がらせ、売却の難しさといった課題を抱えやすい土地です。しかし、境界線の整理や最低限の管理、防犯対策など、事前に適切な準備をしておくことで、こうしたリスクを軽減できます。

また、早めに専門家へ相談することで、問題の深刻化を防ぎ、スムーズな売却や活用につなげることも可能です。

旗竿地を所有する際は「何もしない」ではなく、小さな対策から着手し、資産価値を守る意識を持ちましょう。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |