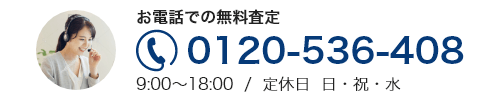

について今すぐご相談できます。

お電話する

建て替えができない再建築不可物件は、売却することが難しく、相場よりも安い売り値で取引することになるリスクが発生します。

手残りの売却益をなるべく多くするためには、再建築不可物件の売却ならではの注意点を把握しておかなければなりません。

今回は再建築不可物件とはどのような不動産のことを指すのか。再建築不可物件を有効活用する方法について紹介します。

相続や譲渡などで思わぬ再建築不可物件を取得した方や、これから取得しようと考えている方はぜひ参考にしてください。

再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、建物が存在するものの、解体して更地にした場合に新たな建築物を建てられない不動産を指します。この現象は、建築基準法における「接道義務」が満たされないため、特に都市計画区域と準都市計画域内で見られます。

都市計画区域とは、都市計画法に基づき、都道府県知事や国土交通大臣が指定する地域です。これらは「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」という三つのカテゴリに分類されます。

準都市計画区域は、都市計画区域外でも市街化の進行が見込まれるエリアを指し、これらの区域には土地利用の規制が設けられています。目的は、無秩序な開発や建築を防ぎ、将来的な問題を未然に防ぐことです。

関連記事:再建築不可物件の救済処置とは?再び建築可能な状態にするための方法を解説

幅員4m以上の道路に2m以上接していない場合「再建築不可」

再建築不可物件かどうかは、主に建築基準法第43条で決められているとおりです。

< 建築基準法第43条>

「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」

引用:e-Gov法令検索「建築基準法」

建物を建てる敷地には接道義務があり、原則として幅員4m以上の建築基準法道路に2m以上接していなければいけません。なぜなら、火災などの災害時や急病時などに消防車や救急車が入ってきたり非難する経路を確保したりするために必要となるからです。

地域が市街化調整区域の場合「再建築不可」

接道義務を満たしていたとしても、物件が位置する地域が市街化調整区域である場合、再建築が許可されないケースがあります。

市街化調整区域は、無秩序な市街化を抑制するために設定されたエリアで、都市計画法では「市街化を抑制すべき地域」と定義されています。そのため、この区域内での再建築は制限がかかることが一般的です。

再建築不可物件が売れない原因

再建築不可物件が売れない原因としては、以下のものが考えられます。

- 住宅用地としての利用がしづらい

- 住宅ローンを組みにくい

次項より、個別にみていきましょう。

住宅用地としての利用がしづらい

再建築不可物件は、建築基準法により、建築確認申請が必要な「増築」や「建て直し」が行えない特性を持ちます。これにより、たとえ老朽化した住宅が存在しても、その取り壊しや新たな建物の建設が不可能です。

改築を検討する際も、既存の建物の構造上の制限により、大規模なレイアウト変更が困難になることがあります。このため、再建築不可物件は潜在的な購入者から敬遠されがちです。

住宅ローンを組みにくい

もう一点重大な要因として挙げられるのが、住宅ローンが組みにくいことです。これは、再建築不可物件の市場における需要が低く、金融機関からの担保評価に限界があるためです。

金融機関が住宅ローンの貸し付けを検討する際は、物件に担保としての価値が十分あるかを査定し、判断材料とします。再建築不可物件は担保評価が低く「融資可能額が希望より少ない」「審査で落とされる」という結果になることも珍しくありません。

そのため、再建築不可物件を購入するのは、現金一括で購入可能な人や、審査が緩い代わりに金利の高い、ノンバンクのローンを利用できる人などに絞られます。

関連記事:再建築不可物件は住宅ローンを組めるのか? ローンを組めない場合の対処法も解説

再建築不可物件か調査してもらうための必要書類

再建築不可物件かどうかを調査するためには、以下の書類が必要です。自治体によって異なる場合もあるので、事前に電話での確認が推奨されます。

- 登記事項証明書(登記簿謄本):土地の所有者名・住所・建物面積や構造・建築年月日などが記載されている書類。

- 地積測量図:土地の測量結果を示した書類。

- 公図:国の地積調査事業によって測量をした地図のこと。

- 建物図面:敷地のどこに建物が建っているのか、どのような形の建物なのかがわかる図面のこと。

これらの書類は法務局で取得可能で、オンライン申請による郵送受領もできます。書類が整ったら、予約なしで役所を訪れて相談すると良いでしょう。

役所での確認では、不動産が接道要件を満たしているか、敷地と接する道路が建築基準法に準拠しているかを調査します。また、物件が市街化調整区域や災害危険区域に含まれている場合、建て替えが不可能な場合があるため、これらの情報も合わせて確認する必要があります。

再建築不可物件を再建築する方法

現在の条件では再建築ができない不動産であっても、工夫をしたり制度を利用したりすれば建て替えることができるケースがあります。具体的には、次のようなもの。

- 隣の土地を購入する

- 敷地設定をする

- セットバックを行う

- 建築基準法第43条ただし書き道路の申請を行う

以下より、具体的に解説します。

隣の土地を購入する

再建築ができない原因が敷地が道路と2m未満で接している場合、隣接する土地を購入し、敷地を2m以上に拡張する方法があります。隣地の所有者と交渉し、部分的な土地購入が可能かを探るのが良いでしょう。

敷地設定をする

敷地設定とは、隣接する他人の土地を自身の敷地として申請することを指します。隣地を「敷地」として設定することで、「道路と敷地が2m以上接する」という条件を満たすことが可能になります。この方法は、隣地を購入するよりも費用が抑えられるメリットがありますが、隣地の所有者の許可が必要であり、将来的なトラブルのリスクもあります。

セットバックを行う

幅員4m未満の道路沿いの土地でも、特定行政庁が指定した道路に面している場合、セットバックを行うことで建て替えが可能になることがあります。

セットバックは、道路の中心から2m下がった位置に建物を建設することを指し、自治体によってはセットバックの費用を補助する制度を利用できる可能性もあるため、事前に調べておきましょう。

建築基準法第43条ただし書き道路の申請を行う

建築基準法第43条のただし書きに基づき、幅員4m未満の道路であっても、十分な広さの公園や広場などに面している場合、特別な許可が下りる可能性があります。

この申請は、地域の役所窓口で相談し、必要書類を提出することで進められますが、申請が必ずしも許可されるとは限りません。

関連記事:セットバックって何?物件を再建築可能な状態にするための手順を解説

50戸連たん制度を利用する

市街化調整区域内で、50戸以上の住居が存在する地域では「50戸連たん制度」を利用することで建築が認められることがあります。

この制度は地域によって条件が異なるため、詳細は自治体に確認しましょう。また、この制度が適用される地域は限られているため、事前の確認が不可欠です。

再建築不可物件を利用・売却する方法

上でお伝えした「再建築をする方法」が適用しない場合、再建築不可物件は持て余すしかない訳ではありません。利活用の手段としては、以下のものが考えられます。

- 自分の住居にする

- 賃貸物件にする

- 空き家バンクに登録する

- フルリフォームして売却する

それぞれ、個別に解説します。

自分の住居にする

既に住居可能な建物が存在する場合、自分自身が住むことで物件を活用できます。建て替えはできないものの、小規模な修理や内装の模様替えは可能です。これらの改善を通じて、快適な住環境を作り出すことが望ましいでしょう。

賃貸物件にする

自身が直接住むことが難しい場合、他人に賃貸することも1つの選択肢です。家賃収入により固定資産税などの維持費を賄うことができ、経済的なメリットを得られます。

空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、空き家の賃貸や売却情報を集め、利用者を探す制度です。この制度は全国の多くの自治体で取り組まれており、地域活性化や定住促進の目的があります。不動産会社が運営するケースもあり、効果的な空き家活用の方法といえます。

フルリフォームして売却する

建築物を解体することはできないものの、フルリフォームを行うことは可能です。建物を内外から一新し、魅力的な住環境を作り出すことで、売却の機会を得ることができるでしょう。

ただし、リフォームの範囲や可能性には限界があるため、詳細な検討が必要です。

まとめ

自分では「建て替えができない再建築不可物件だ」と思っていても、条件を満たせば建て替えることができるかもしれません。「再建築できないから売れないだろう」と思っていても、少しの工夫や手を加えることで予想以上の価格で売却できる可能性もあります。

相続や譲渡によって再建築不可物件を所有することになり困っている場合は、早めにプロに相談しましょう。

本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。

| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |