について今すぐご相談できます。

お電話する

不動産を所有するにあたって覚えておきたい権利のひとつが「法定地上権」です。一般的な用語ではないため「聞いたことがない」という方も少なくないのではないでしょうか。

「法定地上権」とは、簡潔にいえば「自分の土地が競売にかけられたときに建物を守れる権利」です。

今回は、そんな法定地上権について詳しく解説するとともに、混合されがちな地上権や賃借権との違いと、法定地上権が成立するケースなどもあわせて紹介します。

目次

法定地上権とは

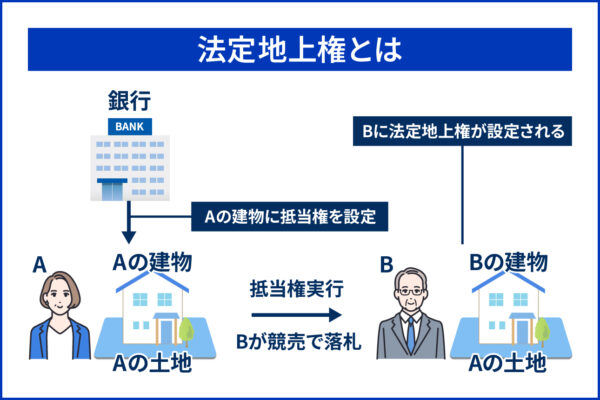

法定地上権は、特定の状況下で自動的に発生する特殊な地上権のことです。土地の上に建物がある状況で、土地と建物が異なる持ち主に分かれた場合に設定されます。

例えば、抵当権の実行によって土地と建物が別々の所有者となった場合に発生します。

(参考:e-Gov 法令検索「民法」)

法定地上権が必要な理由

土地と建物に個別に抵当権を設定できるため、土地が競売にかけられた場合、建物所有者はその土地を利用できなくなる可能性があります。このような状況を防ぐために法定地上権が設定され、土地が異なる持ち主に移ったとしても、建物所有者はその建物を利用し続けられます。

法定地上権と地上権の違い

地上権は他人の土地を使用する権利で、土地所有者の許諾なしに様々な行為(例えば建物の売却や担保設定)を行うことが可能です。法定地上権は地上権の一種ですが、特定の状況下で自動的に発生する点が異なります。

法定地上権と賃借権との違い

地上権と賃借権は共に借地権の一種ですが、その性質には違いがあります。地上権は土地所有者の許諾なしに行使できる物権的な権利です。対して賃借権は土地所有者の許諾が必要で、建物の売却や再建築などに制限がある債権的な権利を意味します。

土地所有者は地上権か賃借権どちらを設定してもよい

土地の利用契約を結ぶ際、土地所有者は地上権か賃借権のいずれかを設定できます。ただし、地上権は土地所有者の同意なしに賃借権を第三者に譲渡したり、地上権を登記したりできるため、土地所有者の権利を圧迫するケースがあります。そのため、多くの場合は、賃借権を設定するのが一般的です。

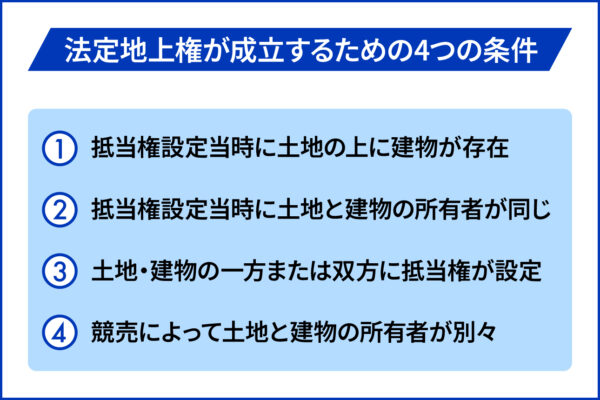

法定地上権が成立するための4つの条件

どのような不動産でも法定地上権が成立するわけではなく、下記4つの条件をクリアする必要があります。

それぞれ詳しく解説します。

①:抵当権設定当時に土地の上に建物が存在していた

法定地上権の成立には、抵当権が設定された時点で、対象土地の上に建物が存在していることが必要です。もし抵当権設定後に建物が建てられた場合、法定地上権は成立せず、土地が他の所有者に移った際に建物は撤去される可能性があります。

②:抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同じ

競売により法定地上権が成立するためには、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一人物であることが必要です。異なる場合、既に地上権や賃借権が設定されており、法定地上権の必要性は生じません。

③:土地・建物の一方または双方に抵当権が設定されている

法定地上権の成立には、土地や建物の少なくとも一方に抵当権が設定されていることが必須です。これにより、競売や強制処分の際に法定地上権が発生する可能性があります。

ただし、強制競売や公売の場合、抵当権の有無にかかわらず法定地上権が成立することもあります。

④:競売によって土地と建物の所有者が別々になる

最終的に、競売によって土地と建物の所有者が異なるようになった場合にのみ、法定地上権が成立します。もし同一人物が土地と建物を所有することになれば、法定地上権の成立はありません。

土地と建物の所有権が分離した場合のみ、建物所有者の権利保護として法定地上権が発生します。

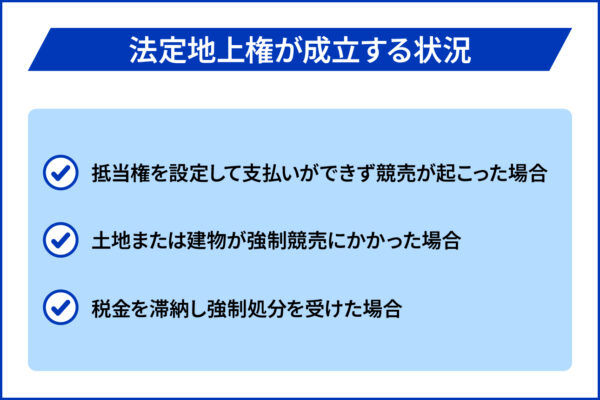

法定地上権が成立する状況

法定地上権が成立する状況は、実際にはそれほど多くありません。具体的にどのような状況において法定地上権が成立するのかを理解しておきましょう。具体的には、以下のような条件が求められます。

次項より、個別にみていきましょう。

抵当権を設定して支払いができず競売が起こった場合

土地と建物には別々に抵当権を設定できますが、支払いが滞ると、抵当権のある土地や建物が競売にかけられかねません。

このような場合に土地と建物が異なる所有者になると、法定地上権が成立します。これは、競落した土地上の建物を法的に保護し、競売後も建物の利用を可能にするためです。

土地または建物が強制競売にかかった場合

借金の返済が滞り、債権者が裁判所に強制競売を申し立てた場合、不動産が競売にかけられることがあります。

このプロセスで土地と建物が異なる所有者になると、法定地上権が成立します。これは、強制的な手段で所有者が変更された際にも、建物の利用権を維持するための措置です。

税金を滞納し強制処分を受けた場合

不動産の所有者が税金を滞納すると、国による強制処分が行われ、不動産が「公売」にかけられるケースも存在します。

公売により土地と建物の所有者が異なる場合、法定地上権が成立します。このケースでは、法定地上権が自動的に発生し、建物所有者の権利を保護する役割を果たしています。

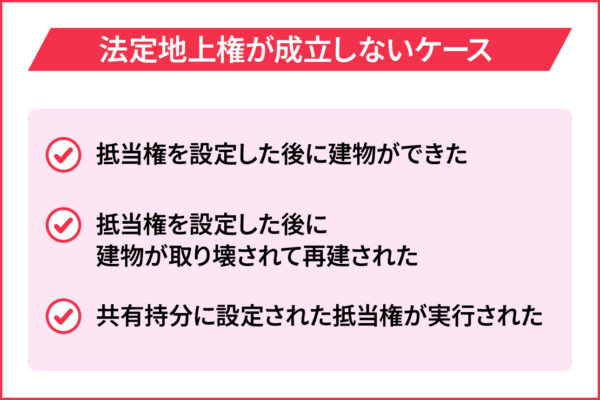

法定地上権が成立しないケース

法定地上権は、土地に抵当権が設定されていたとしても、一定の条件を満たすことで建物の所有者に地上権が認められる制度ですが、すべてのケースで自動的に成立するわけではありません。

法定地上権が成立しない代表的なケースとしては、次のとおりです。

次項より、個別にみていきましょう。

抵当権を設定した後に建物ができた

法定地上権の成立において重要な要件のうち1つは、建物が抵当権の設定時点ですでに存在していることです。

つまり、土地に抵当権が設定された後に建物が新築された場合、その建物には法定地上権は成立しないということです。

抵当権を設定した後に建物が取り壊されて再建された

建物が一度取り壊され、抵当権の設定後に再建された場合も、法定地上権は成立しません。

新たに建てられた建物が法的に「新築」とみなされ、元の建物とは別物として扱われるからです。法定地上権が成立していたとしても、一旦その権利は失われるため注意が必要です。

共有持分に設定された抵当権が実行された

土地が共有名義であり、一部の持分に抵当権が設定された場合において、抵当権の実行がされたからといって、建物の所有者に自動的に法定地上権が認められるわけではありません。法定地上権においては建物が同一所有者に帰属していることが重視されます。

不動産を複数人で共有している状態は、同一所有者に帰属しているとは判断されづらいため、法定地上権が成立しない可能性があります。

法定地上権が成立するか迷いやすいケース

法定地上権の成立には特定の条件が必要です。成立するかどうか迷ってしまうことも少なくありません。ここからは、法定地上権が成立するか迷いやすいケースについて解説します。

ケース①:登記されていない不動産

未登記の不動産であっても、抵当権設定時に土地上に建物が存在している場合、法定地上権は成立します。登記の有無はこの点においては考慮されません。抵当権設定時の建物の存在が重要であり、抵当権者は建物の存在を価値評価の前提としています。

関連記事:未登記建物を相続したらどうする? 登記していない物件の売却方法やリスクを解説

ケース②:抵当権設定後に建物を建て替えた場合は法定地上権が成立するか

抵当権設定時に既に存在していた建物を取り壊し、新たに建て替えた場合、原則として法定地上権は成立しません。しかし、特定の状況下では例外として法定地上権が認められる可能性もあるため、個別の状況に応じて確認が必要です。

ケース③:土地や建物が共有状態の場合は法定地上権が成立するか

土地と建物が複数人によって共有されている場合でも、全てに抵当権が設定されていれば、法定地上権は成立します。共有されている不動産は、所有者が一人である状態と同様に扱われるためです。

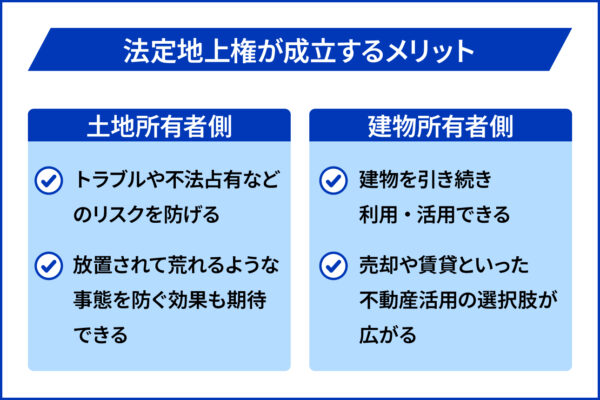

法定地上権が成立するメリット

法定地上権が成立すれば建物所有者はもちろん、土地所有者側にもメリットがあります。代表的なものは「土地所有者側」「建物所有者側」に分けられ、次のものが挙げられます。

法定地上権が成立することで得られるメリットについても、しっかりと理解しておきましょう。

土地所有者側

法定地上権が成立すれば、土地所有者は建物所有者とのトラブルや不法占有といったリスクを回避しやすくなります。仮に法定地上権が認められず、建物の取り壊しや立ち退きを求める状況になれば、法的手続きが必要となり、時間とコストがかかります。

法定地上権が成立していれば、土地の使用料(地代)を受け取ることで土地活用の継続が可能となり、経済的損失を最小限に抑えることが可能です。

また、建物が存在することで土地の資産価値が維持されやすくなるという側面もあり、放置されて荒れるような事態を防ぐ効果も期待できます。

建物所有者側

建物所有者にとって法定地上権の成立は、建物を引き続き利用・活用できるというメリットがあります。土地と建物の一体的な使用が法的に保護されることで、居住や事業の継続が可能になるため、退去や撤去を行う必要がありません。

また、地上権という法律上の使用権が認められることで、建物に対する価値が安定し、売却や賃貸といった不動産活用の選択肢も広がります。建物所有者側にとっては数多くのメリットがあるといえるでしょう。

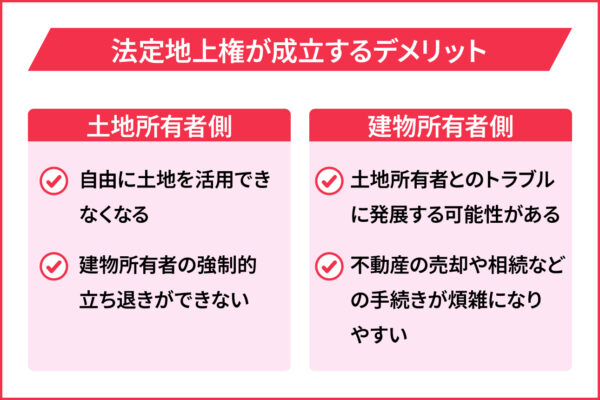

法定地上権が成立するデメリット

法定地上権の成立はメリットだけでなく、デメリットも存在します。どのようなデメリットがあるかを理解しておき、法定地上権が成立した際に正しく対応できるようにしましょう。

上記についても、個別に解説します。

土地所有者側

土地所有者にとってのデメリットは、法定地上権が成立することで、自由に土地を活用できなくなる点です。例え土地の所有権を取得したとしても、他人の建物が存在し続ける以上、土地を売却したり再開発したりするのは難しくなります。

また、建物所有者と地代交渉が難航したり、適切に支払われなかったりした場合でも、強制的に立ち退かせることができず、結果として経済的損失を被るリスクもあります。

建物所有者側

建物所有者にとっても法定地上権が成立することがメリットになるとは言い切れません。なぜなら、土地所有者と感情的な対立や地代を巡るトラブルに発展する可能性があるからです。高額な地代を請求されることになるかもしれません。

また、土地と建物の所有者が異なる状態は、不動産の売却や相続といった場面で手続きが煩雑になりやすいというデメリットもあります。

法定地上権成立後の地代の決め方

地代とは、土地を使用するために支払う賃借料のことです。ここからは、法定地上権成立後の地代について説明します。地代を決定する際は、お互いの意思を尊重することを心がけましょう。

地代の金額は当事者間で話し合う

地代は土地所有者と建物所有者の間で合意されることが通常です。法律で定められた金額はなく、近隣の相場や双方の事情を考慮して決められることが一般的です。

合意しない場合は地代確定請求訴訟が必要

もし双方が話し合いにより地代について合意に至らない場合、裁判所による地代確定請求訴訟が起こされることがあります。訴訟を通じて、裁判所が適正な地代を決定します。

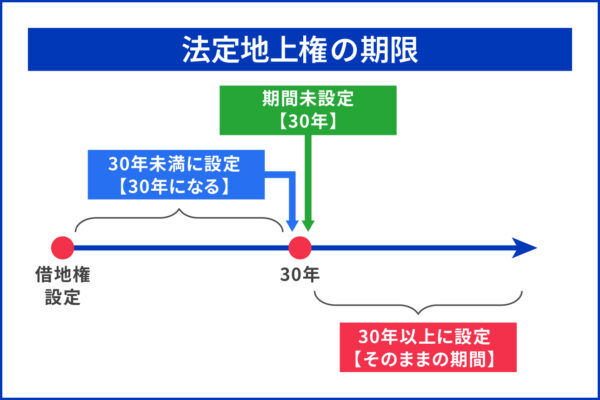

法定地上権の期限

法定地上権には期限が設けられています。具体的な期限について説明しますので、法定地上権がどれくらい有効かを理解しておくようにしましょう。

借地借家法により「30年」

法定地上権の成立時点から、借地借家法に基づき、初期の存続期間は「30年」とされています。これは法定地上権が成立した後、少なくとも30年間は、建物所有者に対して建物の撤去や土地の明け渡しを要求することができないことを意味します。

(参考:e-Gov 法令検索「借地借家法」)

更新拒絶しなければさらに「20年」

この初期の30年間が経過した後、地上権の更新を拒絶しない場合、借地権は自動的に更新されます。次の期間は20年となり、以降も更新拒絶がなければ、10年ごとの自動更新となります。

正当な事由がなければ更新拒絶はできない

地上権は権利として強固であり、正当な理由がない限り更新を拒絶できません。実際には、更新を拒絶するためには多額の立ち退き料を支払うことが一般的です。

そのため、地上権の更新は、実質的には容易に行われることが多く、建物所有者は長期にわたって安定した権利を享受できるでしょう。

法定地上権成立後に明け渡し要求できる条件

法廷地上権は強力な権利であり、正当な理由がなければ解除することができません。しかし、状況によっては解除が認められる場合もあります。

法定地上権が解除される状況について、具体的には、以下のシチュエーションが挙げられます。

それぞれ個別にみていきましょう。

地代を長期的に滞納している場合

地代の長期滞納は法定地上権の解除理由となり得ます。特に地代が長期間にわたり滞納されている場合、土地所有者は建物所有者に対して立ち退きの要求が可能です。

一般的に、数ヶ月の滞納では解除は難しいですが、3ヶ月以上の滞納であれば解除が認められる可能性が高まります。

お互いに合意のもと解除する場合

土地所有者と建物所有者が相互に合意した場合、法定地上権は解除ができます。この際、建物の買取や撤去など具体的な解除条件は双方の話し合いにより決定されます。このような合意による解除は、30年の期限に達しなくても可能です。

建物が老朽化した場合

建物が老朽化し、安全性に問題がある場合、法定地上権の解除を申し立てることが可能です。特に建物が倒壊の危険性を持つ場合、土地所有者は建物の撤去を要求できる可能性があります。

建物が必要なため立ち退き料を支払う場合

土地所有者側に建物の利用が必要となる事情がある場合、立ち退きを要求できます。ただし、このような自己都合による立ち退き要求には、適切な立ち退き料の支払いが必要です。

立ち退き料の算出には家賃の数ヶ月分や引っ越し費用などが含まれることが一般的ですが、具体的な金額はケースバイケースで異なります。高額な立ち退き料を要求される可能性もあるため、事前の充分な交渉が必要です。

法定地上権に関するよくある質問

法定地上権に関するよくある質問をまとめました。法定地上権について不安な点がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

法定地上権が成立しないとどうなる?

法定地上権が成立しない場合は、建物所有者は土地を利用し続ける権利を失います。つまり、土地を競売などで取得した新たな土地所有者が、建物の撤去を求めたり、立ち退きを請求できる状態になります。

法定地上権を解除する方法はある?

法定地上権は、法律によって成立する権利のため、通常の契約解除のように一方的に取り消すことはできません。しかし、地上権の設定者(主に土地の新たな所有者)と建物所有者が合意すれば、地上権の解除は可能です。

登記されていない不動産に法定地上権は成立する?

建物が未登記であっても、一定の条件を満たしていれば法定地上権は成立します。法定地上権の成立には、建物が土地に存在していたことと、抵当権設定時にすでに建物があったことなどがポイントになります。

法定地上権について正しく理解して対処しよう

法定地上権は、競売にかけられたときに大きな不利益を被らないようにするための権利です。しかし法律で守られているとはいえ、実際には土地所有者と建物所有者が異なるとあらゆる問題が起こることもあるでしょう。

「建物所有者に退去してもらいたい」「煩わしい権利関係から脱するために不動産を売却したい」などとお考えの場合、プロに相談することをおすすめします。

「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |