再建築や売却の際に、前面道路が私道だったことで思わぬ支障を受けるケースがあります。特に私道が他人と「共有」されている場合には、通行や掘削に制限があったり、共有者の同意が必要となる場面も少なくありません。

そのようなときに正しく把握しておきたいのが、私道の共有にまつわる権利関係です。私道は公道とは異なり、個人または複数人で所有される道路状の土地を指し、自由な利用には法的な前提があります。

本記事では、私道の共有において発生する権利や売却時の注意点について詳しく解説します。

目次

私道の共有持分とは

私道の共有持分とは、複数人が共同で所有する私道(私有地である道路)の権利の一部を指します(「共有道路」と呼ばれるケースも多々あり)。住宅地では、公道に面していない土地に建物を建てるために、その土地へアクセスするための道路が必要になります。

このような場合は、公的な管理がされていない私道が設けられ、その私道を周囲の複数の土地所有者で共有する形になることが一般的です。私道の共有持分を持つことで、私道を通行する権利や、場合によっては私道の一部を管理・補修する義務が発生します。

しかし、共有状態である以上、他の共有者の同意なく私道に建造物を設けたり、売却・通行制限を加えたりすることはできません。また、私道を通らないと公道に出られない「袋地」では、共有持分がないと接道義務を満たさない可能性があり、建築許可が下りない。あるいは資産価値が下がる原因となることもあります。

そのため、私道の共有持分を持つ不動産を購入・売却する際には、事前に権利関係やトラブルのリスクについてよく確認しましょう。

私道とは

私道とは、公共ではなく個人が所有、または共有している土地で、道路の形で整備され、交通する目的で使用されているものを指します。建築基準法では、道路の幅は最低4m必要とされています。

(参考:e-Gov 法令検索「建築基準法」)

住宅のような建築物の敷地は、建築基準法の道路に2m以上接していなければいけません。敷地がこの義務を満たしていない場合は、建物の再建築ができなくなります。

しかし、この規制が施行される前に存在していた4m以上の道路は「みなし道路」とされ、制限なく使用することが可能です。

私道の所有形態

私道については「共有型私道」「持合型私道」の2つの所有形態があります。それぞれ詳しく解説しますので、私道の権利について見直すための参考情報としてお役立てください。

【共有型私道】1つの道路を「共有」した私道

共有型私道とは、分譲地によく見られるパターンの私道です。道路を囲むように何軒かの家があり、中央の道路を所有者全員で共有している状態が該当します。これはあくまでも一例であり、他の形も考えられます。

この場合において中央の道路は「共有者としての使用収益権」を行使することで、所有者全員が使用できます。

【持合型私道】道路を「分筆」した私道

持合型私道とは、道路そのものの土地が分筆されている状態を指します。外見上は1本の道路のように見えますが、実際には別々の土地に分かれていて、それぞれの土地は1人の所有者が所有しています。

不動産登記法上の「共有」には該当しませんが、実際には道路を共有しているのと同じです。所有権が分かれていると、ある人は他人の土地を通らないと公道に出られないことがあります。

そのため、通行権や地役権などをそれぞれが所有者と締結し、通行できるようにしておく必要があります。また、それぞれが「単独所有」なので、自分の所有物として自由に「売却」や「掘削」が可能です。

しかし、勝手に売却や掘削すれば、他の土地に影響を与える可能性もあるので、契約書に何らかの制限を設けるケースも少なくありません。

私道の種類

私道は建築基準法の規定によって、3種類に分類されます。それぞれの種類について詳しく解説しますので、私道の状況について把握しておきましょう。

1項3号道路(既存道路)

1項3号道路とは、都市計画区域に指定される前から存在していた、幅員4m以上の道路を指します。市区町村の管理下にある場合も多く、公道と私道のいずれにも該当する可能性があります。建築基準法上の「道路」として問題なく扱われるため、再建築に支障はありません。

1項5号道路(位置指定道路)

1項5号道路とは、特定行政庁の許可を得て「建築基準法上の道路」として指定された私道です。一定の条件を満たすことで、建築基準法上の道路として認められます。

袋小路の場合は幅6m以上、または長さが35m未満などの制限があります。建物の建築が可能である一方で、管理責任は基本的に私有者にあります。

2項道路(みなし道路)

2項道路とは、建築基準法の適用以前から建物が立ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の道路です。現在では基準を満たさないため、新たに建物を建てる際は「セットバック」が求められます。

道路の中心線から2m後退した部分が道路とみなされ、そこには建築ができません。実質的に敷地の一部が制限される点に注意が必要です。

私道に関する例外措置「43条但し書き道路」とは

建築基準法では、建物を建てるためには原則として「道路に2m以上接していること」が必要とされています。しかし、この条件を満たしていなくても、安全上の支障がないと認められれば建築が可能となる特例があります。

それが「43条但し書き道路」に関する措置です。この制度は、道路に面していない、あるいは建築基準法上の道路とみなされない通路に接している土地であっても、一定の基準を満たせば建築を許可できるようにしたものです。

具体的には、建築審査会の許可を得ることで、例外的に建築が認められます。幅員が狭い小路や、通行実態はあるが法的には道路と認められていない通路などが対象になります。

しかし、43条但し書き道路に該当する土地は、建築の自由度や再建築の可否に制限があるため、売買時には注意が必要です。購入を検討する際は、行政へ事前確認を行い、専門家に相談する必要があります。

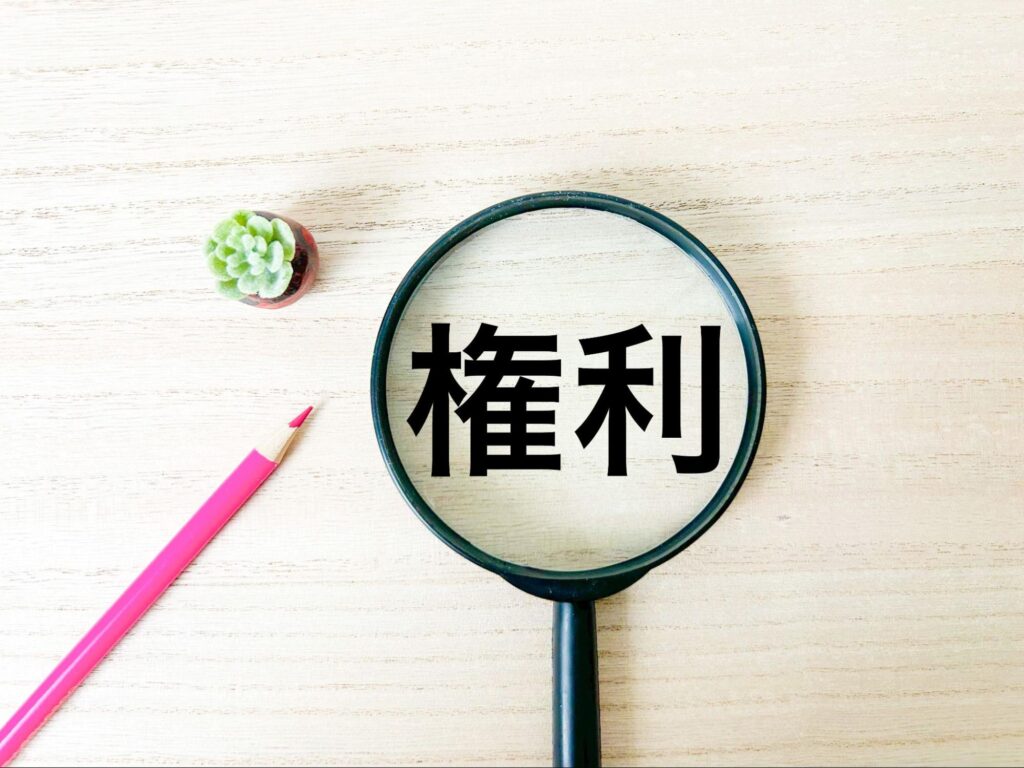

私道にまつわる2つの権利

私道が第三者と共有されていると、自分の敷地であっても自由に使えない可能性があります。その際に重要になるのが「通行権」と「削権」です。それぞれ個別に解説しますので、しっかりと把握しておきましょう。

通行権

通行権とは、他人の土地の上を通って移動できる権利のことです。私道を利用しなければ公道に出られない場合は、通行権があるかどうかがトラブルの争点になります。

通行権にはいくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解することで、自分の立場に合った適切な対応がしやすくなるでしょう。以下に代表的な通行権の種類をご紹介します。

囲繞地通行権(袋地通行権)

土地が四方を他人の土地に囲まれており、公道に出るために私道を通らなければならない場合には「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」が認められます。

ただし、どの範囲まで通行できるか、どの経路を使うかには合理性が必要です。例えば、他の通路があっても利便性が著しく劣る場合には、囲繞地通行権が認められる可能性があります。

通行地役権

通行地役権とは、契約によって取得した他人の土地を通る権利です。任意の合意に基づく権利であり、囲繞地でなくても設定できます。

例えば、「公道に面していないがBさんの私道を通ればすぐに出られる」という場合に、通行地役権が設けられるケースが多々あります。また、通行地役権は、契約ではなく「時効」によっても取得可能です。

他人の土地を長年にわたって継続的に通行していた場合、その事実をもとに通行権を主張できるケースがあります。

使用貸借・賃貸借による通行

一般的な方法として、通行の許可を得るために私道の所有者と契約を結ぶケースがあります。例えば、通行の見返りとして一定の金額を支払う「賃貸借契約」や、無償で通行を許してもらう「使用貸借契約」といった形です。

しかし、これらの契約はあくまで当事者間の取り決めにすぎないため、登記をしていない場合には他の第三者に対して効力を主張できません。契約期間が終了したり、所有者が変わったりすると、通行が認められなくなる可能性もあります。

掘削権

私道に埋設するインフラ工事に関わる「掘削権」にも注意する必要があります。例えば、新しく家を建てる際には、水道・下水道・ガス管といったライフラインを引くことが求められます。

そのためには、私道の地下を掘る工事が欠かせません。その道路が自宅のすぐ前であっても、自分ひとりで所有していない限り、勝手に工事を行うことはできません。

掘削を行うには、基本的にその道路の所有者全員からの同意が求められます。。共有私道の場合は、共有者全員の署名や印鑑証明を揃えて、正式な書面で許可を得るのが一般的です。

水道局などの行政機関に提出する際にも必要となることが多く、同意が得られないと工事が進まず、建築スケジュールに大きく影響してしまうケースもあります。さらに、掘削後の道路の復旧や工事中の通行制限、周囲への配慮などについても、事前に共有者としっかり話し合いをしておくことがトラブル防止のためには必要です。

私道が共有だと知らずに工事を進めてしまい、近隣住民との間でトラブルになるケースも見られます。掘削権も通行権と同じく注意するべき権利といえるでしょう。

私道を共有持分とするメリット

私道を共有持分とするメリットは、主に2つあります。個別に解説しますので、私道の取り扱いの判断基準として、お役立てください。

公道に隣接していなくても建物が建築できる

都市計画法や建築基準法では、建物を建築するためには「接道義務」を満たす必要があります。しかし、土地の前面が公道ではなく私道である場合でも、その私道が「位置指定道路」や「法42条2項道路」に該当し、かつ共有持分を保有していれば、接道義務をクリアできるケースがあります。

公道に面していない土地であっても、私道の共有者になっていれば、建物の建築が認められる可能性も考えられます。私道の共有持分を持つことで、接道義務の条件を満たしやすくなり、資産価値のある土地として活用しやすくなるのはメリットといえるでしょう。

高額で買収してもらえる可能性がある

共有道路は、戸建てやマンションの建設、再開発などの計画が進むなかで、価値が高まる可能性があります。共有私道に接している土地をまとめて開発したいと考えるデベロッパーや不動産業者にとっては、私道の持分を持っている人との交渉が避けられません。

私道の共有持分を売却する際に、通常の土地取引よりも高い金額で買収される可能性もあります。共有持分が建築の可否や通行に関わる重要な要素である場合には、交渉次第でさらに高額で買収してもらえるかもしれません。

私道を共有持分とするデメリット

私道を共有持分とすることには、メリットだけでなくデメリットもあります。具体的なデメリットについても解説しますので、メリットと合わせて私道の取扱方法を決める際の参考情報にしてください。

固定資産税が発生する

私道を共有持分として所有していると、持分割合に応じて固定資産税が課税されることがあります。公道であれば管理が自治体に任され、税負担も発生しませんが、私道は基本的に私有地であるため、その分の税金を所有者が負担することになります。

車の通行が可能な幅員の広い私道や舗装された道路などは、一定の資産価値があるみ見なされやすく、課税額も高くなりやすいです。また、自分がその私道を使用していなくても、名義上の所有がある限りは課税対象となるため、使用実態と負担が一致しないケースも少なくありません。

税額としては土地全体の評価額に応じたものになりますが、少額とはいえ毎年継続的に支払い義務が発生する点はデメリットといえるでしょう。

維持や管理に費用がかかる

私道は原則として公共機関ではないため、所有者が自費で維持・管理を行う必要があります。共有持分を保有している場合は、管理責任も共有者のひとりとして負うことになります。

私道の管理に伴う作業や費用の負担について、共有者間で合意が取れていない場合はトラブルに発展することも多々あります。費用を出さない共有者がいたり、修繕の必要性について意見が分かれたりすることで、私道の状態が悪化してしまうこともあります。私道を共有で保有している状態は、実務上の手間やコストも伴うことを理解しておきましょう。

私道の共有持分に関するよくあるトラブル

私道の共有持分に関してトラブルが起こるケースは少なくありません。以下より、私道の共有持分に関する代表的なトラブルを紹介します。私道の共有持分を保有している方は、ぜひチェックしてください。

共有者の同意が得られず道路の工事ができない

私道を修繕したり、インフラ整備のために掘削工事を行ったりする場合は、所有者全員の同意が必要になります。しかし、共有者が複数いる場合、そのうちの一人でも同意しなければ工事を進められず、必要な整備が滞るケースがあります。

共有者の中に連絡が取れない人や、私道の利用実態がないために非協力的な人がいる場合には、工事の計画自体が頓挫することもあります。

このような状況を避けるためには、事前に共有者全員と関係を築き、いざというときに協力が得られる体制を整えておくことが求められます。

共有者が固定資産税や補修費を負担してくれない

私道の共有者には、持分に応じた税金や維持管理費用の負担義務がありますが、実際には、一部の共有者が支払いや修繕協力を拒否することもあります。

例えば「固定資産税を一括で代表者が支払っているものの、他の共有者に請求しても応じてもらえない」「舗装の修理費を求めても「利用していないから払わない」といった理由で拒まれる」ケースなどです。

このような状況が続くと、私道の管理そのものが難しくなりかねません。法的には持分に応じて平等な負担義務があるものの、現実的には請求や回収に手間がかかり、泣き寝入りしてしまうケースもみられます。

共有開始時や売買契約時に費用負担に関するルールを明文化しておき、口約束ではなく書面での取り決めを行うようにしましょう。

私道に面した不動産を売却する際の注意点

私道に面した不動産を売却する際には3つの点に注意する必要があります。それぞれ詳しく解説しますので、私道に面した不動産を売却する際はぜひ参考にしてください。

私道の権利関係を事前に整理しておく

私道に面した不動産を売却する際に確認すべきなのが、「その私道にどのような権利を持っているか」です。自分が私道の一部を所有しているのか、他人の土地を通行する契約があるのか、あるいは通行権が登記されていないのかによって、買主に伝えるべき情報も大きく異なります。

また、共有持分を持っている場合には、共有者が誰か、持分の割合はどうなっているのか、登記内容と現況が一致しているかなども確認しておく必要があります。権利関係が不明確なままでは、売却後にトラブルが生じる恐れがあり、取引自体が頓挫するかもしれません。

私道の共有持分で発生するトラブルとは?対処法もセットで詳しく解説

買主への説明義務と重要事項の開示を行う

売主には、物件の現況や権利関係について正確に買主へ伝える義務があります。通行権の有無や、共有であるかどうか、掘削に制限があるかといった点は、購入後の生活に直結するため、重要事項説明書での明示が不可欠です。

伝えるべき情報を伝えずに売却を進めた場合、契約後に損害賠償や契約解除といったトラブルに発展する可能性もあるので注意しましょう。

私道持分がない不動産を売る3つの方法とは?売れにくい理由も解説!

私道の共有者がいる場合は事前に相談しておく

私道が共有状態にある場合、自分の敷地の前にある道路でも、単独で自由に売却や掘削を進めることはできません。通行権があっても、インフラ整備や道路の舗装工事といった利用については、他の共有者の同意が必要となる場合があります。

売却にあたっては、共有者とあらかじめ連絡を取り合い、自分の共有持分の売却について理解を得ておくとスムーズです。共有者との関係性が良好であれば、契約書の準備や手続きも進めやすくなります。

「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分などの複雑な不動産にも対応する買取サービス「ワケガイ」を運営しています。私道の共有持分が絡む物件は、通行権の整理や他の共有者との関係などが障壁となり、一般市場では売却が難しいケースも少なくありません。

持分だけを売りたい場合や、登記があいまいなまま相続されたケースでは、買い手が見つからず長期間放置されることもあります。ワケガイでは、こうした背景を踏まえた専門的な査定と、必要に応じた士業との連携を通じて買取に対応しています。

物件ごとに最適な対応を行うことで、共有状態にある私道でもスムーズな現金化が可能ですので、お気軽に無料査定をご活用ください。

私道の共有持分は権利関係を正しく把握した上で売却しよう!

私道が共有されている場合は、自由に取り扱えません。通行権や掘削権の有無を確認せずに工事や売却を進めると、後から共有者との対立や法的トラブルに発展するリスクもあります。

売却を検討しているなら、私道の権利関係を登記簿や契約書で明確にし、必要に応じて通行・掘削の同意を得ておきましょう。買主にとっても、私道の取り扱いは物件選びの重要な判断材料となるため、丁寧な説明を心がけてください。