相続した不動産を複数人で所有するケースでは、「使いたいけど自由に使えない」「売却したくても話がまとまらない」といった共有に伴うトラブルが発生することがあります。

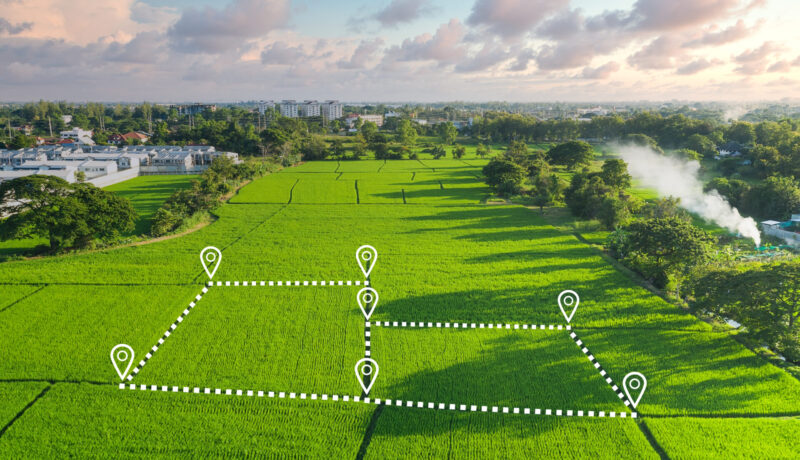

その際に選択肢のひとつとなるのが現物分割です。現物分割とは、不動産を物理的に分けて、それぞれが単独で所有できるようにする方法です。共有状態を解消する手段のひとつとして、売却や代償分割と並んで検討されることが多くあります。

ただし、現物分割には法的・物理的な制約があり、必ずしもすべての土地で実現できるとは限りません。

そこで本記事では現物分割の基礎知識から、メリット・デメリット、代替手段や実際の手続きの流れまで、実務に即して詳しく解説します。

目次

そもそも共有持分とは

一つの不動産に複数人の所有者がいる状態を「共有」といいます。その際、それぞれの所有者が持っている「権利の割合」のことを「共有持分」と呼びます。

例えば、親が亡くなり、子ども二人が遺産として土地を相続した場合、半分ずつ所有する形になると、それぞれの持分は2分の1となります。

重要なのは、共有持分を持っている人が「自分の持分だけ」を自由に売却したり、第三者に譲渡したりできる点です。

共有している不動産全体を処分したいときは、共有者全員の合意が必要ですが、持分だけを切り出して売ることは可能。

実際、共有関係がうまくいかず、自分の持分を不動産業者に売却して現金化する人も珍しくありません。共有状態のままでは、不動産を自由に使ったり売ったりするには制約が多く、意見が食い違えばトラブルになることもあります。

そのため、共有不動産をどう分けるか、どう処理するかは、非常に悩ましい問題になりやすいのです。

現物分割とは

共有不動産を複数の持分に分ける方法の一つに、「現物分割」があります。これは、実際にその不動産を物理的に分割して、それぞれが単独所有する形にする分け方です。例えば、100坪の土地があれば、50坪ずつ分けて兄と弟が別々に所有するという形です。

相続などで不動産を取得した際「できるだけ現物のまま分けたい」というニーズもあります。

現物分割は、不動産を売却せずに済むという点で、代々受け継いできた土地や思い入れのある不動産を手放したくないという人にとって有力な選択肢になります。

ただし「どのような土地でも現物分割が可能」というわけではありません。

土地の形状や接道義務、建築基準法などの制約によって、物理的な分割が難しいケースも多くあります。また、分割したことで土地の価値が下がったり、利用価値に偏りが生まれる可能性もあるため、実行には慎重な検討が求められます。

現物分割ができないケース

現物分割は理想的な分け方に思えるかもしれませんが、すべての共有不動産で実現できるわけではありません。

代表的なのが、分筆後の各土地が建築基準法上の「接道義務」を満たさなくなる場合です。

建物を建てたり、再建築したりするには、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。もとの土地は要件を満たしていても、分けたあと片方の土地が「接道義務を欠く土地」になると、建物が建てられない、売却しにくいといった不都合が生じます。

また、実際に分割できたとしても、分け方によって土地の使い勝手に大きな差が出ることもあります。例えば一方は道路に面した整形地、もう一方は奥まった旗竿地というように、明らかに価値に差がある分け方になると、不公平感が強まり、相続人同士の対立を深める原因になります。

現物分割以外の共有持分の分割方法

共有持分の分割には、現物分割以外にもいくつかの方法があります。土地や建物を実際に分けるのが難しい場合や、相続人の希望が異なるときには、より柔軟な手段が求められます。

ここでは、代表的な2つの方法を取り上げ、それぞれの特徴を解説します。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産全体を取得し、その代わりに他の相続人へ「代償金」として現金を支払う方法です。例えば、長男が実家を相続して住み続けるかわりに、妹や弟に持分相当の現金を支払うようなケースが該当します。

この方法のメリットは、不動産をそのまま活用し続けられる点にあります。売却による手間もかからず、家や土地の一体性を維持できるのが魅力です。一方で、代償金を支払う相続人には相応の資金力が求められるため、現金を用意できない場合には成立しにくいという現実的な制約もあります。

また、代償金の金額設定を巡って評価額に対する意見が食い違えば、トラブルになる可能性もあります。そのため、専門家の助言を得ながら、相続人間で納得のいく調整を行うことが鍵になります。

関連記事:「代償分割」とは?共有持分の分割方法方法として選ぶべきケースを解説

換価分割

換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分け合う方法です。現物で分けられないとき、または相続人全員が不動産を必要としていない場合によく選ばれる方法です。

最大の特徴は、公平性の高さにあります。不動産という形ではなく、金額ベースで分けるため、価値の偏りや利用の不平等が生じにくく、トラブルを避けやすい手段といえるでしょう。相続人が多数いる場合や、感情的なしがらみが少ない場合には特に適しています。

ただし、売却が前提となるため、市場の動向や買い手の有無によっては時間がかかることがあります。また、思い出の詰まった家や土地を手放すことに抵抗を感じる相続人がいる場合には、合意を得るまでに苦労することもあります。納得感を得ながら進めるためには、早めの協議と情報共有が欠かせません。

関連記事:共有持分の「換価分割」とは?メリット・デメリット、選択すべきケースを紹介

現物分割のメリット

共有不動産の処分方法にはいくつかありますが、その中でも現物分割は、思い入れのある土地や家をそのまま活かす手段として選ばれることが多くあります。

物件を売却せず、現物の形でそれぞれの所有にできる点が特徴です。ここでは、現物分割による代表的なメリットを2点紹介します。

- 手続きがシンプルになる

- 評価を巡るトラブルが少ない

それぞれ個別にみていきましょう。

手続きがシンプルになる

現物分割は、不動産を第三者に売却する換価分割や、金銭で調整する代償分割と比べて、話がまとまりやすい場合があります。売却を伴わないため、市場での買い手探しや不動産会社とのやりとりが不要で、相続人間での合意がスムーズであれば比較的短期間で処理できるのです。

例えば、兄弟2人がそれぞれ別の敷地を単独で取得する場合、売買契約や登記の煩雑さを経ずに、分筆登記と名義変更のみで完結できます。

もちろん、細かい登記や評価の調整が必要なこともありますが、「売却に伴う外部とのやりとり」が不要というだけでも、心理的・時間的負担はかなり軽くなるといえるでしょう。

評価を巡るトラブルが少ない

相続において問題になりやすいのが、「この不動産はいくらの価値があるのか」という評価の部分です。換価分割や代償分割では、金銭でバランスをとるため、正確な評価額が求められますが、それがかえって揉めごとの火種になることがあります。

現物分割であれば、「土地そのもの」を受け取るため、評価額の微細な違いに神経質にならずに済むという利点があります。例えば、兄が西側の宅地を、妹が東側の畑を取得するといった分け方で、どちらも納得していれば評価額の差に目をつぶることも可能です。

また、固定資産税評価額や路線価をベースにざっくり分けることで、専門的な不動産鑑定を入れずに済む場合もあります。合意が優先される現物分割だからこそ、実際の市場価格に振り回されず、感情的な対立を避ける余地が生まれるのです。

現物分割のデメリット

一方で、現物分割には注意すべき点も多くあります。特に、相続人間で不公平感が生じたり、土地の法的・物理的な制限によって分割が困難になるケースも少なくありません。

ここでは、現物分割の代表的なデメリットを3つ紹介します。

- 不公平な相続になる

- 土地の分筆が難しい場合がある

- 土地の価値が下がる可能性がある

それぞれ個別にみていきましょう。

不公平な相続になる

現物分割は、各人に物理的な不動産を割り当てる方法であるため、「価値の均等性」が保証されにくい傾向があります。

例えば、同じ広さの土地でも、片方は角地で日当たりも良好。もう一方は奥まった土地で利用しづらいというように、形状や接道状況によって実際の資産価値に大きな差が出ることがあります。

このような状況で分割を強行すると、一方が損をしたと感じる可能性があり、後々まで不満が残ることにもなりかねません。たとえ評価額がほぼ等しくても、「使い勝手」や「将来の売却のしやすさ」など、数字では表せない要素に差が出るため、合意形成には慎重さが求められます。

土地の分筆が難しい場合がある

現物分割を行うには、不動産を法的に分ける「分筆」が必要になりますが、これにはさまざまな条件が付きまといます。

特に都市部では、接道義務や最小敷地面積の制限によって、実際に分けようとしても建築基準法に抵触してしまうケースが少なくありません。

例えば、分筆後の土地が道路に2メートル以上接していないと、建物を建てられなくなってしまうという規制があります。

こうした場合には、分筆が認められず、現物分割そのものが実現しないことになります。測量や役所との調整など、手間とコストもかかるため、事前の調査が欠かせません。

土地の価値が下がる可能性がある

もともと整った形状の土地でも、分割によって不整形地や旗竿地(細長い敷地)になると、資産価値が落ちる恐れがあります。

例えば、100坪の長方形の土地を二等分した結果、一方が使いづらい形になると、その分だけ市場価値が下がり、将来的な売却にも不利に働きます。

また、分割によって土地の接道部分が狭まり、駐車場が取りにくくなるなど、生活上の支障も出ることがあります。

現物分割は不動産を守る手段であると同時に、土地のポテンシャルを損なうリスクもあるため、形式的に「平等に見える分け方」が、実質的には損になるケースもあるのです。

現物分割が適しているケース

現物分割は万能ではありませんが、状況によっては最も適した選択肢になることもあります。

ここでは、実際に現物分割が向いているとされる典型的なケースを3つ取り上げ、その理由を解説します。

- 特定の相続人に遺産を集中させる場合

- 相続人全員が分割内容に納得している場合

- 多様な遺産がある場合

それぞれ個別にみていきましょう。

特定の相続人に遺産を集中させる場合

相続財産を特定の相続人に集中的に分配したい場合、現物分割は合理的な手段となり得ます。

例えば、長年実家で両親の介護を担っていた子どもにそのまま家を相続させたいというケースです。このような事情があると、他の相続人も不動産を受け取らないことに理解を示すことがあります。

この場合、残りの相続人には預貯金や他の財産を割り当てることでバランスを取ることが可能です。

現物分割は「誰がどこを相続するか」が明確であるため、感情的な納得が得られやすい方法でもあります。ただし、他の相続人に不満がある場合は、贈与と受け止められかねないため、丁寧な説明が重要です。

相続人全員が分割内容に納得している場合

相続人同士の関係が良好で、それぞれの希望が一致している場合、現物分割は円満な解決策になります。

大切なのは、相続人全員が「納得している」という点です。

一人でも不満があれば、後に紛争に発展するリスクがあります。合意形成を円滑に進めるためには、分割協議の過程で第三者(司法書士や弁護士)を交えておくと安心です。書面での取り決めも後日のトラブル予防になります。

多様な遺産がある場合

不動産以外にも預金、株式、自動車、美術品など、複数の種類の財産がある場合には、それぞれの特性に応じた分け方が可能になります。

このようなケースでは、不動産は現物分割、預金は均等分割というように、柔軟な調整がしやすくなるのです。

例えば、農地や店舗付き住宅など、種類も用途も異なる不動産を複数所有している家庭では、それぞれの不動産を個別に相続人へ割り当てることで、現物分割がうまく機能します。

各人が価値のある資産を単独で取得する形となり、結果的に公平性も保ちやすくなります。

現物分割の手続きの流れ

現物分割は、実際の不動産を分け合う手続きであるため、話し合いや書類作成、法的な手続きがいくつか必要になります。

全体の流れを事前に把握しておくことで、不要なトラブルを避け、円滑に進めることが可能になります。

一般的には、以下5つの手順に分けられます。

- 手順①:共有者間での話し合い(遺産分割協議)

- 手順②:分割方法の確定と合意書の作成

- 手順③:必要に応じて測量や分筆手続き

- 手順④:名義変更や登記手続き

- 手順⑤:分割後の財産管理と活用

次項より、詳しく解説します。

手順①:共有者間での話し合い(遺産分割協議)

まず行うべきは、共有者、あるいは相続人同士の話し合いです。現物分割を選ぶ場合、具体的に「誰が」「どの部分を」取得するのかを明確にする必要があります。

例えば、母屋を兄が取得し、隣接する空き地を弟が引き継ぐといった具体的な案を出して調整します。

この段階では、法定相続分にこだわりすぎず、実際の利用状況や希望、将来の管理のしやすさなども含めて総合的に判断することが大切です。

感情的な行き違いが起こりやすい場面でもあるため、必要であれば中立的な第三者(司法書士、税理士、弁護士など)を交えて協議を進めるとスムーズです。

手順②:分割方法の確定と合意書の作成

話し合いによって分割の内容がまとまったら、その結果を文書に落とし込む作業に入ります。

通常は「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名と実印による押印を行います。これが、後の登記や名義変更などの法的手続きの根拠となる大切な書類です。

この協議書には、不動産の所在や分割の具体的内容、各相続人が取得する持分の記載を正確に記載する必要があります。

内容に不備があると登記が通らないこともあるため、登記実務に明るい司法書士などの専門家に確認を依頼するのが現実的です。

手順③:必要に応じて測量や分筆手続き

現物分割によって土地を物理的に分ける場合には、前述した分筆が必要になることがあります。

これは、登記上ひとつの土地を複数に分けて、それぞれに新しい地番をつける作業です。そのためには、土地家屋調査士による測量が必要です。

特に都市部では、接道義務や最小敷地面積といった法的要件をクリアできないと、分筆そのものができないこともあります。

測量には一定の費用と期間がかかるため、手続きを進める前に、分筆の可否について事前調査を行っておくことが重要です。

手順④:名義変更や登記手続き

分割が確定し、分筆も終えた段階で、不動産の名義変更(相続登記)を行います。この手続きによって、実際に各相続人の名前が登記簿に記載され、法的にも所有権が移転したことになります。

これを怠ると、後々売却ができない、税金の通知が旧所有者に届いてしまうといった問題が生じます。

必要書類としては、遺産分割協議書、相続関係を示す戸籍謄本、被相続人の住民票除票や固定資産評価証明書などがあります。登記は法務局に申請して行いますが、書類の不備があると差し戻されるため、不安がある場合は司法書士に代行を依頼する方が確実です。

手順⑤:分割後の財産管理と活用

登記が完了したあとは、それぞれが単独所有者として不動産を管理・活用する段階に入ります。固定資産税や修繕費の負担、将来的な売却・活用の方針などについて、自分の意思で判断できるようになります。

ただし、元々ひとつの土地だった場所が分かれて所有されるため、隣接地との関係や通行権などに注意が必要なこともあります。

また、実際の活用や賃貸・売却にあたっては、市場性や法的制限をふまえて慎重に判断すべきです。分割後こそ、長期的な視点での維持管理を意識することが求められます。

現物分割した後の共有持分の固定資産税はどう払う?

現物分割を行って不動産をそれぞれが単独所有するようになった場合、固定資産税の支払いはどうなるのでしょうか。

結論からいえば、登記上の名義に応じて、それぞれの所有者が自分の不動産について支払うことになります。

固定資産税は、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して課税されます。そのため、現物分割が完了し、登記名義が各人に分かれていれば、課税通知書も個別に届くようになります。

(参考:総務省「固定資産税」)

例えば、分筆された土地の一方が兄、もう一方が妹の名義になっていれば、税金の通知もそれぞれの名義人に分かれて送られてくる仕組みです。

ただし、注意すべきは分割後すぐに登記をしなかった場合です。このときは旧所有者(通常は被相続人)の名義のままになっているため、課税通知が相続人代表のもとに一括で届いてしまいます。放置すると滞納扱いになることもあるため、登記はできるだけ速やかに行っておくことが望ましいです。

現物分割した共有持分を手放したくなったら?

一度は現物分割をして取得した不動産でも、ライフステージの変化や管理の負担から「やはり手放したい」と感じることは少なくありません。特に相続で取得した不動産は、必ずしも本人の希望とは一致しないことがあるため、そうした見直しは自然なことともいえます。

代表的な選択肢としては、次の3つです。

- 方法①:他の共有者に買取を依頼する

- 方法②:不動産会社を通じて売却する

- 方法③:共有持分の専門業者に直接売却する

以下より、詳しく解説します。

方法①:他の共有者に買取を依頼する

最もスムーズなのは、他の共有者に自身の持分を買い取ってもらうことです。お互いに信頼関係が築けている場合や、他の共有者が不動産の利用や管理を継続したいと考えている場合には、最も自然な選択肢となります。

売買の際には、持分の評価額についての合意が必要です。公的な評価額(固定資産税評価額や路線価など)を基にざっくりと価格を設定することもできますし、不動産鑑定士に査定を依頼する方法もあります。

身内同士のやりとりであっても、売買契約書の作成や登記変更はしっかりと行う必要があります。

一方で、他の共有者に買取の意思や資金力がない場合には、この方法は使えません。その際は次に紹介する外部への売却を検討することになります。

方法②:不動産会社を通じて売却する

共有持分を一般市場に出して売却する方法もあります。例えば、自身の持分だけを不動産会社に仲介してもらい、第三者に売却するケースです。

ただし、通常の一棟売りや土地売りと異なり、「共有持分のみ」の売却は特殊な取引と見なされるため、買い手が見つかりにくいというハードルがあります。

そもそも共有持分には使用や処分に制約があるため、一般の買主にとっては使い勝手が悪く、敬遠される傾向にあります。また、共有状態のままでは再建築が難しいケースもあるため、価格は相場よりも大幅に下がることが一般的です。

それでも、どうしても現金化したい、維持できないという事情があれば、不動産会社を通じて販売チャネルを確保し、条件の合う買主を探すことは十分可能。

売却期間に余裕があれば、価格設定やタイミングを調整しながら進めることもできます。

方法③:共有持分の専門業者に直接売却する

最近では、共有持分に特化した買取業者が多数存在しています。これらの業者は、共有状態の不動産の処分や権利整理に精通しており、一般市場よりもスムーズかつ確実に売却できるというメリットがあります。

仲介を挟まずに直接売却できるため、スピード感があり、急いで手放したい人には適しています。また、評価額の査定も業者側が提示してくれるため、煩雑な価格交渉が発生しにくいのも特徴です。

ただし、一般の買主と異なり、業者側は転売や権利調整を前提としているため、買い取り価格は市場価格よりやや低めになることが一般的です。それでも、「早く現金化したい」「管理の手間をすぐに解消したい」といったニーズがある場合には、十分に選択肢として検討できる方法です。

共有持分の売却を考えたら「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件などの“訳あり不動産”を専門に取り扱う買取サービス「ワケガイ」を提供しています。

例えば、現物分割で取得した不動産を手放したくなった場合、他の共有者との調整が難しかったり、一般市場では買い手がつきにくかったりすることも少なくありません。そうしたケースでも、ワケガイなら独自の審査基準と迅速な対応で、共有持分のみの買取が可能です。

他社で断られた物件や複雑な背景のある不動産でも、全国対応・最短即日での現金化も視野に入れてご提案ができます。お気軽に無料査定をご活用ください。

まとめ

現物分割は、共有持分の整理や相続不動産の単独所有を実現する手段として有効ですが、すべてのケースで実行可能とは限りません。接道義務や土地の形状によっては、法的に分筆できないケースもあり、思い込みで進めてしまうとトラブルの火種になりかねません。

また、現物分割によって公平性を損ねることもあり、相続人間の合意形成が極めて重要になります。

そのため、現物分割を検討する際には、「本当に実現可能か」「他の手段と比べて適しているか」を冷静に見極めたうえで、関係者と慎重に協議を重ねることが欠かせません。

安易に判断せず、手間を惜しまずに丁寧に進める姿勢こそが、後悔のない不動産分割の第一歩となるはずです。