について今すぐご相談できます。

お電話する

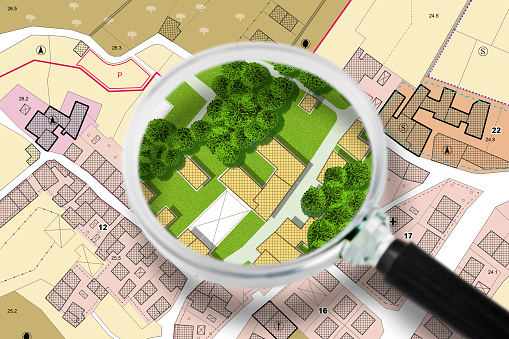

土地の所有者が誰であるかがはっきりしない、または所有者が判明してもその所在が分からない「所有者不明土地」は、具体的な対応策がとられないまま年月の経過と共に増加し続けてきました。

日本各地に所有者不明土地が発生することになった大きな要因のひとつが、土地を相続した際に登記手続きを行わないまま放置し、それが代々続くことで名義人が不明となってしまう点にあるといわれています。

さらに、土地を数名で相続したにも関わらず共有者全員の登記手続きを行わなかったことで、数十年の時を経て土地の所有権者が何百人にも及んでしまう可能性もあります。

社会の少子高齢化が進んでいくにつれ、このままではますます所有者不明土地の面積が増え続けてしまうのではないかと懸念されています。

そこで今回は、所有者不明土地の主な課題3点を詳しく解説します。

目次

課題①:土地の所有者を探索するためにかかる負担が大きい

2024年現在は、多くの所有者不明の土地が存在し、その多くは利用意向の現れないまま時が過ぎ、荒廃の一途を辿るケースが増えています。

土地を活用したいと考える者が現れた場合、その土地の所有者の同意を取るための探索が必要となります。しかし、この探索は非常に高額なコストと時間を要することが一般的です。

過去には、特に地方では地域住民同士の繋がりが深く、所有者不明の土地でも近隣住民の証言から所有者情報を取得することが一般的でした。

しかしながら、近年の都市部への人口集中やコミュニティの希薄化により、そのような方法での所有者の特定が難しくなってきました。

土地の登記情報が古く、更新されていない場合や、不完全な情報が登記されているケースも多く、そのための調査には多大な手間がかかることが指摘されています。特に、明治時代の登記情報や、複数名の共有者の中から一部の名前しか記載されていないケースなどが挙げられます。

その上、所有者の特定ができたとしても、その後の連絡先の変更や転居、さらには海外への移住などにより、最終的に所有者とのコンタクトが取れないという事態も珍しくありません。個人情報保護法の制定により、情報収集の手段も限られ、調査の過程がより複雑化しています。

自治体レベルで見ても、所有者探索のための十分なリソースやノウハウが欠如しているという深刻な問題が存在します。これは、時間的、金銭的、人的リソースの不足という形で現れており、効果的な解決策の必要性が高まっています。

関連記事:所有者不明土地とは? 現状と支障になっている事例の紹介

課題②:土地を有効に活用することができない

多くの土地が利用されず放置されている状況にあります。特に、複数の権利者が存在する土地では、その全員の合意を得ることが必須となるため、活用のハードルが高まります。

例として、共有での相続が行われた土地において、適切な登記手続きがされていない場合が挙げられます。年月が経つにつれて権利者の数が増加し、親族関係が希薄になるなか、土地の売却や再利用を考えても、関連する全員とのコンタクトや合意形成が難しい状況となります。

このような課題により、土地の有効利用が行われないケースが増加しているのです。2017年の所有者不明土地問題研究会の報告によれば、2040年までの経済的損失は約6兆円に達するとの見積もりがなされています。

権利者が明確でない土地は、売却や再利用が困難となるだけでなく、土地自体の維持・管理も難航しがちです。放置された土地が草木で覆われ、古い建物やゴミが放置される「管理不全」の状態が頻発しています。さらに、害虫の発生や獣害などの問題も発生することがあります。

周辺住民はこのような放置土地の問題に悩まされることが多いですが、所有者の同意なしに直接的な対応をとることが難しいため、問題が長引きかねないのです。これが結果として、地域の廃墟化や治安の低下を引き起こすことも考えられます。

有効な資源としての土地が、このような管理の問題から放置されるという状況は、社会的、経済的観点からも非常に惜しいことであり、解決のための取り組みが求められています。

課題③:災害からの復旧や復興事業の妨げとなってしまう

地震、台風や豪雨等、日本列島は自然災害と切っても切れない関係にあります。所有者不明土地問題は、災害が起きた際の復旧・復興事業においても大きな足かせとなってしまう可能性があります。

東日本大震災の例

東日本大震災が襲った岩手県の大槌町を例にとると、町の大部分は山林に覆われており、住宅を安全な高台への移転を促す「防災集団移転促進事業(防集事業)」が主要な復興戦略として採用されました。

しかしながら、この戦略を実現するための宅地整備において、震災後3年を経ても目標面積の半分以下しか土地の取得ができていないという問題が浮上しました。予定地の多くは畑や山林、墓地などであり、多数の土地が適切な相続登記がなされていない状態であることが明らかとなりました。中には、江戸時代末期に生まれた男性が所有者として名を連ねる土地まで存在していました。

相続登記手続きが未完の場合、その手続きを先に終えることが必須となります。さらに、相続人が多数存在する場合には、各相続人の持ち分を正確に確定する作業も必要。

これらのプロセスを経てようやく土地の取得のための交渉に進めるのですが、そこでまた全権利者の同意を取り付ける必要が生じます。

これらの複雑な作業を効率的に進めるためには、十分な人員と専門的な知識が求められます。

しかし、自治体の職員だけではこれに応えるのは難しく、結果として復興事業の遅延が発生することとなり、これは大きな社会的課題として浮上しています。

西日本豪雨の例

2018年に発生した西日本豪雨は、特に中国・四国地方で甚大な被害を引き起こしました。この豪雨によって、全国で2500か所以上で土砂災害が発生する事態となりました。

その後の復旧作業においても、所有者不明の土地問題が多大な障壁として存在していたのです。土砂崩れの被災地で復旧を進める際には、土地の境界の確認や地図の作成が必要となります。そして、この作業には土地所有者の協力が不可欠です。

しかしながら、多くの山間部で土砂崩れが発生したエリアでは、土地の所有者が特定できないケースが多発していました。そのようなケースでは、権利を持つ全ての関係者に対して自治体の担当者が連絡を取る必要がありました。

さらなる問題として、所有者が存在しない場合や、所有者自身が自らの土地に関する権利を知らない事例も報告されています。このような複雑な状況が、復旧の足かせとなった結果、3年後の段階で愛媛県では9割以上の道路や河川施設の復旧が完了しているのに対し、所有者不明土地が多い場所では復旧率が5~6割にとどまるなど、明らかな遅れが確認されています。

もちろん、所有者が見つからない場合でも、収用手続きなどの代替手段は存在します。岩手県の例でみると、明治時代に作成された台帳をもとに権利者やその子孫を特定しようと試みましたが、「数百人の所有者が不明」「連絡が取れた中でも所有権を証明する書類がないため、結果として収用手続きが選択される」といったケースも存在しました。

結論として、災害時の復旧事業が急募される中、不明な土地の所有者問題によって、計画的な進行が困難であることが明らかになっています。

ここで紹介したケースは日本全国の一部に過ぎませんが、所有者不明の土地問題は広範囲で存在し、今後の災害対策としても検討すべき課題であることは間違いありません。

災害が再び発生した場合、この問題の解決はさらに難しくなる可能性が高いでしょう。したがって、将来的な災害対策として、土地の所有者問題の解決を早急に検討することが求められています。

まとめ

数多くの人々が土地の所有者の特定のために尽力しているのは明らかです。しかしこの課題は、多くのリソースや労力を必要とし、土地の有効活用や災害時の迅速な復旧活動に支障をきたしています。

国もこの所有者不明土地の増加に伴う問題を真摯に受け止め、次のような方針や対策を打ち出してきました。

- 情報アクセスの最適化:市町村が所有する権利者情報へのアクセスを容易にし、所有者の探索を円滑に進める。

- 制度改革:既存のシステムの運用を見直し、効果的な改善を実施。

- 不明土地の利用:所有者が不明のままである土地を効果的に利用できる仕組みの確立。

- 収用手続きの簡素化:所有者が特定できない土地の収用手続きを迅速・効率的に行えるようにする。

- 公共事業の対応:収用手続きの対象外の公共的事業への適切な対策の検討。

国土交通省もこの問題に取り組み、2018年に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。この法律の効果は徐々に明らかになってきており、その実績により今後の方向性が決まるでしょう。

しかし、人員や財政の面での困難さも存在します。実際、多くの市町村では専門部署が設置されていないことが指摘されています。この課題を解決するため、現場からは専門知識の共有や相談窓口の設置、補償金のサポート、経験者の派遣などの提案が多数上がっています。

さらに、所有者不明土地の根本的な原因の一つである相続登記についても、2021年に法律が改正され、2024年からは義務化の方向で進んでいます。この改正により、今後の所有者不明土地の増加をある程度抑制することが期待されるなか、すでに発生してしまった問題土地について、どのように対処していくのかが今後の焦点となります。

本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。

<参考>(※URL最終閲覧2024年1月24日)

国土交通省 「所有者不明土地を取り巻く状況と課題について」https://www.mlit.go.jp/common/001201306.pdf

国土交通省 「所有者不明土地問題に関する最近の取組について」https://www.mlit.go.jp/common/001290035.pdf

所有者不明土地問題研究会 「所有者不明土地問題研究会 最終報告概要」https://www.kok.or.jp/project/pdf/fumei_land171213_02.pdf

大和ハウス工業 「『所有者不明土地』とは?~増加する理由と問題点について~」https://www.daiwahouse.co.jp/tochikatsu/souken/scolumn/sclm341-2.html

東洋経済オンライン「所有者不明の土地が続出する被災地の実態」https://toyokeizai.net/articles/-/35587

NHK解説委員室 「西日本豪雨3年 復旧阻む『所有者不明土地』」(時論公論)https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/451970.html

司法書士法人 不動産名義変更手続センター 「【令和6年4月1日より開始】相続登記の義務化(今後どうなる?)」https://www.meigi-henkou.jp/16130337523182

朝日新聞社運営のポータルサイト 相続会議 「相続登記の申請義務化が決定2024年までに施行される制度を解説」https://souzoku.asahi.com/article/14336499

| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |