こんにちは。ワケガイ編集部です。

相続や転居、親の施設入居などで空き家を所有するケースでは、固定資産税や維持管理費の負担、老朽化による安全性の低下といった問題が発生します。

その際に有効なのが空き家活用です。空き家活用とは、使わなくなった住宅や建物を賃貸や事業、地域利用などに転用し、収益化や価値向上を図る取り組みです。

空き家の活用によって税負担を軽減しつつ、資産価値の維持や地域貢献も可能になります。ただし、方法や手順、注意点を誤ると費用負担やトラブルを招く恐れがあります。

そこで本記事では、空き家活用のメリット・デメリット、具体的な方法、注意点や活用が難しい場合の対処法まで詳しく解説します。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

空き家活用とは?基本の考え方と注目される背景

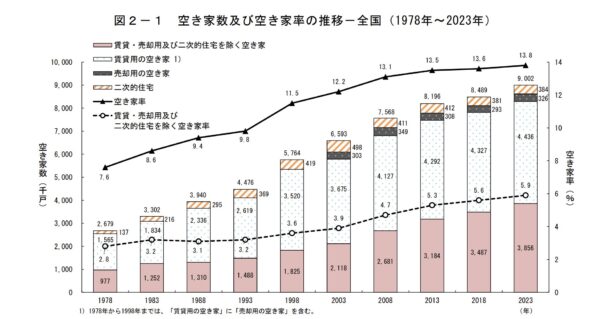

近年、全国各地で「空き家問題」が社会課題として取り上げられるようになりました。総務省の住宅・土地統計調査によれば、国内の空き家数は年々増加傾向にあり、放置された住宅が景観や安全性の悪化を招いています。

(出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果」)

こうした中で注目されているのが「空き家活用」です。単なる放置物件ではなく、資産や地域資源として再生させることで、所有者自身の負担を減らし、地域社会にも利益をもたらす取り組みが進んでいます。

では、なぜ空き家が増え続けているのか、その背景を理解することが活用の第一歩となります。

空き家が増えている現状と社会的課題

日本では人口減少と高齢化が進み、相続によって空き家を引き継ぐケースが増えています。

都市部への人口集中により、地方の住宅は住み手が見つからず放置されることも少なくありません。空き家の放置が進むと以下のような問題が発生します。

- 建物の老朽化による倒壊や火災の危険

- 雑草やゴミの放置による景観悪化や衛生問題

- 不法侵入や犯罪の温床化

- 固定資産税や管理コストが所有者の負担となる

国や自治体も空き家対策特別措置法を制定し、危険な空き家の所有者に指導や勧告を行う仕組みを導入しました。

しかし、根本的な解決には「空き家を活用して価値を生み出す」視点が不可欠です。使われなくなった住宅を賃貸、民泊、地域拠点などに転用することで、資産の維持や収益化が可能になり、同時に地域の活性化にもつながります。

空き家活用の方法10選!

空き家を所有しても「どうすれば良いのかわからない」と感じる方は多いものです。しかし、活用方法を工夫すれば負担ではなく資産に変えることが可能です。

ここからは代表的で実現性の高い方法を10種類紹介します。

- 方法①:戸建て賃貸

- 方法②:収納スペース

- 方法③:駐車場経営

- 方法④:シェアハウス

- 方法⑤:コワーキングスペース

- 方法⑥:サテライトオフィス

- 方法⑦:バイクガレージ

- 方法⑧:カフェ経営

- 方法⑨:民泊

- 方法⑩:介護施設

それぞれ個別にみていきましょう。

方法①:戸建て賃貸

最も一般的で安定性のある活用方法が「戸建て賃貸」です。空き家を長期的に貸し出すことで、毎月安定した家賃収入が得られます。特に子育て世帯やファミリー層からの需要は根強く、マンションよりも庭付き一戸建てを希望する人も少なくありません。

貸し出す際は耐震基準や住宅設備の状態を確認し、必要であればリフォームを行う必要があります。

初期費用はかかりますが、一度入居者が決まれば長期契約に結びつくことが多く、空き家の資産価値を維持しながら収益化できる方法です。

方法②:収納スペース

使わない空き家の一部を倉庫やトランクルームとして貸し出す方法も検討可能です。荷物の一時保管や趣味の道具置き場として利用したい人向けのビジネスなら、立地を問わず一定の需要を見込めます。

例えば「庭の倉庫を貸したい」「使っていない一部屋を収納に」という形でも始められ、比較的低コストでスタート可能です。

管理は鍵やセキュリティを整える程度で済み、修繕費も大きくかからない点がメリットです。大規模なリノベーションをせずに収益化を目指したい場合に有効な方法といえます。

方法③:駐車場経営

空き家を解体して更地にし、駐車場にする方法もメジャーな手法でしょう。特に都市部や駅に近いエリアでは駐車場需要が高く、安定した収入を得やすいのが特徴です。

コインパーキングとして運営する場合は専用機械や舗装工事が必要ですが、月極駐車場として区画を貸すだけなら比較的少ない費用で始められます。

建物の老朽化リスクを避けられる点もメリットです。ただし解体費用がかかるため、長期的な収支シミュレーションをしてから判断することが大切です。

方法④:シェアハウス

空き家を複数人で共同利用できる「シェアハウス」に改装する方法は、収益効率を高めやすい活用手段のひとつです。1棟を一世帯に貸すよりも、部屋ごとに貸し出すことで総収入を増やせる可能性があります。

特に大学や専門学校の近く、都市部の交通アクセスが良いエリアでは若年層や留学生の需要が高く、稼働率を維持しやすい特徴があります。また、シニア向けや女性専用などターゲットを絞った企画も人気があり、差別化にもつながります。

一方で、複数人が同じ建物を利用するため、共有スペースの清掃や住人同士のトラブル対応が発生しやすい点には注意が必要です。管理会社に委託する、ルールを明確に設定するなど、運営体制をしっかり整えなければなりません。

関連記事:相続した実家をアパートに建て替えるのってあり?メリット・デメリットを詳しく紹介

方法⑤:コワーキングスペース

テレワークが一般化した今、空き家をコワーキングスペースへと改装する事例も散見されます。フリーランスやリモート勤務者にとって、自宅以外の作業場所は需要が高く、特にカフェが少ない住宅街や地方都市でのニーズは大きいといえます。

空き家をデスクやWi-Fi環境の整ったスペースに整備し、会員制や時間貸しで運営すれば安定した利用が見込めます。地域の小規模事業者や学生も利用できるようにすれば、交流の場としての価値も高まります。

ただし、継続的に利用者を確保するためには、設備投資だけでなくマーケティングやコミュニティ運営も必要です。単なる作業場所以上の付加価値を提供することが、競合との差別化に直結します。

方法⑥:サテライトオフィス

コワーキングスペースの事例も踏まえると、企業が地方に拠点を分散させる動きが強まるなかでは、空き家を「サテライトオフィス」として貸し出す活用方法にも需要が見込まれるでしょう。

都市部から地方へ業務を一部移す企業や、社員のテレワーク拠点を整備する会社にとって、既存の空き家を活用することはコスト削減につながります。

自治体によっては企業誘致を目的とした補助金や助成金も用意されており、所有者にとっては改修費を抑えながら安定した賃料収入を得られる可能性があります。

ただし、オフィス用途として利用する場合には通信環境や会議室の整備、防犯設備などが必須となり、住宅として貸す場合より改修ハードルは高くなります。立地や周辺環境を見極めつつ、自治体や企業とのマッチングを進めることが大切です。

方法⑦:バイクガレージ

コレクター向けのビジネスアイデアとして挙げられるのが、「バイクガレージ」としての空き家活用です。特に庭や車庫のある戸建てを所有している場合、バイク専用のガレージや整備スペースに改装し、月極で貸し出す方法があります。

バイクは盗難リスクが高いため、専用の保管場所を求める人が多く、都市部では供給不足のケースも少なくありません。防犯カメラやシャッター付きのスペースを整備すれば、趣味性と収益性を両立できるニッチなビジネスになります。

ただし、利用者が限定されるため、立地によっては入居率が安定しにくい点がデメリットです。地域の需要を事前に調査し、ターゲット層に的確にアプローチすることが重要となります。

方法⑧:カフェ経営

空き家をリノベーションしてカフェを開く事例は、地域の交流拠点づくりとして、比較的オーソドックスな手法となります。古民家や町家を活かしたカフェは独特の雰囲気を持ち、地域の特色を生かした場として観光客や地元客の集客を見込めます。

ただし、飲食業は参入障壁が低い一方で競合が多く、収益を安定させるには明確なコンセプトと集客戦略が必須です。例えば、地元食材を使ったメニューや、アート展示と組み合わせるなど、差別化の工夫が求められます。

また、飲食業許可の取得や消防・衛生基準のクリアなど、開業前の法的手続きも必要です。運営ノウハウや人材確保も必須であり、空き家活用の中では「夢を形にする」面白さと同時に、リスク管理の難しさを併せ持つ方法といえます。

方法⑨:民泊

観光地やイベント開催地に近い空き家で有効なのが「民泊」です。インバウンド観光客の増加や、短期滞在者の需要に応える形で、空き家を宿泊施設として活用するケースも広がっています。

大きなメリットは、比較的少ない投資で収益化が可能な点です。しかし、民泊を運営するには旅館業法や住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に基づく届出や許可が必要であり、地域によっては営業日数の制限が設けられている場合もあります。

また、利用者の増減がシーズンや経済状況に左右されるため、安定収益を得るには立地条件を見極めなければなりません。さらに、宿泊者と近隣住民とのトラブル防止のために、ルールの徹底や管理体制の整備が求められます。

観光需要が高い地域であれば大きなチャンスとなりますが、法規制と稼働率変動への対応力が鍵となる活用方法です。

方法⑩:介護施設

日本の高齢化社会において安定した需要が見込まれるのが「介護施設」としての活用です。空き家を高齢者向けのデイサービス施設やグループホームに改装することで、地域に貢献しながら収益化することが可能です。

需要は確実にありますが、課題はハードルの高さでしょう。介護保険制度に基づく指定を受けるためには、建物のバリアフリー化や消防設備の設置、医療・介護スタッフの確保など多くの要件を満たす必要があります。

初期投資は相当規模になり、継続的な人材確保も難題です。そのため、個人オーナーが単独で挑戦するのは難しく、多くは介護事業者や法人との連携が前提となります。社会的意義の大きい活用方法ですが、十分な準備とパートナー選びを前提に検討すべき選択肢といえます。

空き家活用のメリット

空き家は放置すると負担やリスクの源になりますが、活用方法を工夫すれば大きなメリットを得られます。ここからは代表的な5つの利点を紹介します。

- メリット①:固定資産税や維持費の負担軽減

- メリット②:収入源の確保

- メリット③:資産価値の維持・向上

- メリット④:地域活性化への貢献

- メリット⑤:防犯・防災面での安全性向上

それぞれ個別にみていきましょう。

メリット①:固定資産税や維持費の負担軽減

空き家を所有していると、使っていなくても毎年固定資産税の支払いが続きます。加えて、建物の劣化を防ぐための最低限の管理費や修繕費、草刈りや清掃などの維持費用も発生します。

利用していない物件に対して費用だけがかかる状況は、多くの人にとって大きな負担です。

しかし、空き家を賃貸や事業に活用して収益を生み出せば、これらの固定費を賄える可能性があります。さらに、空き家特例と呼ばれる税制優遇を利用できるケースもあり、活用によって実質的な負担を減らせるでしょう。

「使わない家=コスト」から「使う家=収益と負担軽減」へと転換できる点は、空き家活用の大きな魅力です。

メリット②:収入源の確保

空き家をそのままにしておくと資産は眠ったままですが、活用することで安定的な収入源に変えることが可能。代表的なのは戸建て賃貸としての長期契約で、毎月の家賃収入が見込めます。

ほかにも、短期賃貸や民泊として貸し出す方法、店舗や事務所として利用者に貸す方法など多様な収益モデルがあります。立地や建物の特徴に応じて最適な活用法を選べば、遊休資産を効果的に働かせることが可能です。

収益を生活費やローン返済に充てることもでき、将来的な資産形成の一助となるでしょう。所有者にとって「負担を減らすだけでなく積極的に利益を生む」点が収益化の最大のメリットです。

メリット③:資産価値の維持・向上

空き家を放置すると、建物の老朽化が進み資産価値は下がっていきます。屋根や外壁の劣化、水回り設備の故障などが放置されれば、売却する際の価格は大幅に下がるだけでなく、解体費用の負担が発生しかねません。

これに対して、リフォームやリノベーションを行い活用すれば、物件の魅力が高まり資産価値を維持・向上させることが可能です。

特に古民家や木造住宅は、修繕によって独自の雰囲気を強みに変えることができますので、カフェや宿泊施設などへ転用すれば市場価値は大きく高まります。

単に「価値が減らないようにする」だけでなく、「価値を育てる」という視点を持てるのが、空き家活用の大きなメリットといえます。

メリット④:地域活性化への貢献

空き家を活用することは、所有者だけでなく地域全体に利益をもたらすものです。放置され荒れた建物は周囲の景観を損ね、地域の印象を悪くしますが、リノベーションして交流拠点や観光資源に転用すれば新しい人の流れが生まれます。

実際に、古民家カフェや民泊、地域イベントの会場として再生した事例では、地元商店の利用増加や新しい雇用創出につながった例もあります。また、シェアスペースや子育て支援施設として開放すれば、地域住民同士の交流が活発になり、孤立防止やコミュニティ形成にも役立ちます。

自治体が補助金や制度を用意する背景には、空き家活用が地域経済やコミュニティの再生につながるという期待があるのです。個人の資産活用が同時に地域貢献にもなる点は、空き家活用の大きな魅力といえます。

メリット⑤:防犯・防災面での安全性向上

空き家は人が住んでいないことで不法侵入や放火のターゲットになりやすく、周辺住民にとっても不安要素となります。実際、管理されていない空き家が放置ゴミや不審者のたまり場になるケースも報告されています。

しかし、空き家を活用して人が定期的に出入りする状態になれば、こうしたリスクは大きく減少します。賃貸住宅や店舗として利用されていれば、自然と周囲に目が行き届くようになり、防犯抑止効果が高まります。

また、修繕や点検を行う過程で電気・ガス設備の不具合や建物の劣化が早めに発見できるため、火災や倒壊といった災害リスクの軽減にもつながります。所有者にとっても近隣住民にとっても、安全性が向上する点は空き家活用の大きなメリットのひとつといえるでしょう。

空き家活用のデメリット

空き家を活用することで得られるメリットは大きい一方で、現実には注意すべきデメリットも存在します。

特に留意すべきなのは、以下の5つです。

- デメリット①:初期費用や改修費用の負担

- デメリット②:需要や収益性の不確実性

- デメリット③:法規制や許可手続きの煩雑さ

- デメリット④:管理・運営の手間と時間

- デメリット⑤:トラブル発生の可能性

それぞれ個別にみていきましょう。

デメリット①:初期費用や改修費用の負担

空き家をそのまま貸し出したり事業に転用したりできるケースは限られており、多くの場合はリフォームや耐震補強、設備改修が必要になります。

特に築年数が古い物件では、水回りの老朽化や断熱性能の不足、耐震基準を満たしていないなどの問題が発覚しやすく、改修費用が数百万円から数千万円規模になることもあります。

また、用途を変更する場合には消防設備やバリアフリー化といった追加投資も不可欠です。こうした費用を見込まずに活用を始めると、採算が取れずに赤字に陥るリスクがあります。

したがって、事前に専門家による建物調査を受け、改修に必要な費用を正確に見積もらなければなりません。初期費用をどのように回収していくのか、収益シミュレーションを立ててから活用を検討する姿勢が求められます。

デメリット②:需要や収益性の不確実性

空き家活用は立地条件や周辺環境に大きく左右されます。都市部や観光地では賃貸や民泊としての需要が見込めますが、地方や人口減少が進む地域では借り手や利用者が見つからず、収益化が難航するケースも珍しくありません。

さらに、利用者がついたとしても想定より家賃や利用料を下げざるを得ないことがあり、期待した収益を得られないリスクがあります。加えて、観光需要や経済状況に依存する民泊や店舗運営は、シーズンオフや不況期には稼働率が大きく下がる可能性もあります。

したがって、活用を検討する際には「地域のニーズと自分の物件が合致しているか」を冷静に見極めることが不可欠です。

地元の不動産会社や自治体が発信している需要データを参考にし、机上の空論ではなく現実的な収益性を確認してから取り組むようにしましょう。

デメリット③:法規制や許可手続きの煩雑さ

空き家を活用する際には、用途に応じてさまざまな法規制をクリアする必要があります。なお、民泊を運営する場合は住宅宿泊事業法や旅館業法に基づく届出・許可が必須。

飲食店として利用するなら食品衛生法に基づく営業許可を保健所から取得しなければなりません。また、オフィスや店舗へ用途変更する場合には消防設備の追加設置や耐震性の基準を満たす必要があり、都市計画法や建築基準法の制約も受けます。

これらの手続きは自治体ごとにルールが異なり、申請書類も煩雑なため、専門知識がない個人にとっては大きな負担になります。

法規制を軽視して開業すると、後から営業停止や罰則を受けるリスクもあるため、事前に必要な許可を確認し、行政や専門家に相談しながら進めましょう。

デメリット④:管理・運営の手間と時間

空き家を活用する場合、収益を得る一方で日常的な管理業務が求められます。入居者や利用者を募集する広告活動、契約手続き、利用開始後の問い合わせ対応など、想像以上に細かな作業が発生します。

さらに、物件を維持するための清掃や設備の点検・修繕対応も必要です。民泊やシェアハウスのように利用者の出入りが多い形態では、リネン交換や鍵の受け渡しといった運営の手間が増えるため、個人で対応するのは大きな負担となります。

こうした業務を不動産管理会社や専門業者に委託する方法もありますが、その場合は委託費用が発生し、収益性を圧迫する要因になります。「収益を得る=労力やコストも伴う」という現実を踏まえ、運営体制をどのように整えるかを事前に考える必要があります。

デメリット⑤:トラブル発生の可能性

空き家活用において見落とされがちなのが、利用者や近隣住民とのトラブルリスクです。賃貸として貸し出した場合、家賃の滞納や契約違反、設備を故意に破損されるといった問題が発生する可能性があります。

また、民泊やシェアハウスでは騒音やゴミ出しマナーを巡る近隣トラブルが起きやすく、地域住民からの苦情が所有者に直接寄せられるケースもあります。駐車場や倉庫として貸す場合でも、不法駐車や利用規約違反が発生しかねません

こうしたトラブルは事前の契約内容を明確にする、利用規則を徹底する、管理者を置くといった対応である程度は防げますが、完全にゼロにはできないのが実情です。リスクを認識した上で、万一の際に備えた対応策や保険加入を検討しておくことが安心につながります。

空き家活用における注意点とは?

空き家活用は、うまく進めれば資産価値を守り収益を得られる有効な手段ですが、準備や判断を誤ると逆に大きな負担を抱えることになります。

特に以下の3つは、事前にしっかり確認しておくべき事柄です。

- 必要な法規制や許可を確認する

- 建物の安全性を確保する

- 費用対効果をシミュレーションする

上記についても、個別にみていきましょう。

必要な法規制や許可を確認する

空き家の活用は「ただ貸し出すだけ」では済まないケースが多く、活用方法によって必要な法律や許可が異なります。具体的には、民泊を始める場合は住宅宿泊事業法や旅館業法に基づく届出が必要で、営業日数の制限が課される自治体もあります。

飲食店にするなら食品衛生法による営業許可を保健所から取得しなければならず、店舗やオフィスに用途変更する場合は消防法や建築基準法の基準を満たす改修が必要になることもあります。

無許可営業や違法改修は、後から「営業停止」「罰金」といったペナルティを受ける恐れがあります。活用を検討する段階で、自治体や専門家に相談して必要な手続きを確認し、適法に進める方が安心です。

建物の安全性を確保する

老朽化した建物をそのまま活用するのは危険といえます。耐震性が不足していれば地震の際に倒壊の恐れがあり、水回りや電気設備の劣化は火災や事故につながります。入居者や利用者に被害が出れば所有者の責任問題にも発展しかねません。

そのため、活用にあたってはまず建物の現状調査を行い、必要に応じて補強や修繕を施す必要があります。特に耐震補強、雨漏り対策、電気・ガスの安全確認は優先度が高い項目です。

費用はかかりますが、安全性を確保することでトラブルを未然に防ぎ、安心して活用できる環境を整えられます。

費用対効果をシミュレーションする

空き家活用を成功させるには、費用対効果を見極めましょう。リフォームや耐震補強、用途変更に伴う設備投資にはまとまった資金が必要になるものです。

そのため、初期投資額と想定される収益(家賃収入、利用料、事業収益など)を比較し、何年で回収できるのかを試算しなければなりません。

採算ラインを超えない計画で進めてしまうと、長期的に赤字経営となり、結局は売却や放棄を余儀なくされる可能性があります。

費用対効果を試算する際には、複数の活用方法をシナリオとして立て、収益の変動リスクも織り込むと現実的です。専門家や不動産会社に相談し、数値に基づいた判断を行いましょう。

空き家を相続した際のそのほかの選択肢

使い道が決まらないまま放置してしまうと、固定資産税の支払いが続き、老朽化によるリスクも高まります。相続直後に冷静に選択肢を整理し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

活用する以外の空き家の取り扱い方法としては、以下の3つが挙げられます。

- 売却して現金化する

- 第三者や自治体に寄付する

- 相続放棄や持分放棄を行う

次項より、詳しく解説します。

売却して現金化する

「管理の負担を早く解消したい」「修繕に費用をかけられない」と考える場合は、売却という選択が有力です。

売却方法には大きく2つあり「不動産仲介を通じて一般の買い手を探す方法」「空き家や訳あり物件の買取を専門に行う業者に直接売る方法」です。仲介は高値で売れる可能性がある一方、買い手が見つかるまで時間がかかりかねません。

対して買取は短期間で売却できるのが利点ですが、相場より低めの価格になる傾向があります。固定資産税や維持費の負担を早く終わらせたい方にとっては、現金化することで資産を流動的に使える点が大きな魅力です。

関連記事:空き家を売却する方法とは?売却の流れや費用を徹底解説!

第三者や自治体に寄付する

活用も売却も難しい場合、自治体やNPO、法人などに寄付するという方法があります。寄付先によっては地域活性化や移住促進の一環として空き家を受け入れるケースがあり、古民家を交流拠点に再生する事例もみられます。

ただし、どの物件でも受け入れてもらえるわけではなく、老朽化が激しい、修繕費が高額になりそう、といった物件は断られることもあります。寄付を検討する際は、まず自治体や団体に相談し、条件や必要な手続きを確認しましょう。

受け入れが決まれば、所有者は管理負担から解放され、地域にも新たな価値を生み出せる可能性があります。

相続放棄や持分放棄を行う

空き家が負動産化していて維持管理の負担が大きい場合、相続そのものを放棄する。あるいは共有名義の持分を放棄するという選択もあります。相続放棄は家庭裁判所に申述し、被相続人の財産や負債を一切引き継がない手続きです。

借金や多額の税負担が予想されるときに有効ですが、期限が「相続開始を知った時から3か月以内」と短いので注意が必要です。共有持分放棄は、自分の権利を放棄して他の共有者に集中させることで管理や処分を進めやすくする方法です。

いずれの場合も手続きに専門的知識が必要になるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。

空き家活用に行き詰まった場合の買取業者の選び方

空き家を活用しようとしても、思ったように収益化できない、管理が負担になるといった状況は少なくありません。そのような場合、買取業者に売却することが現実的な解決策となります。

ただし、業者選びを誤ると査定が不当に低い。あるいは、後から追加費用を請求されるリスクもあります。

そういった自体を避ける上でも、以下のポイントを意識して買取業者を選定しましょう。

- 空き家や訳あり物件の買取実績を確認する

- 査定額と条件を複数社で比較する

- 契約内容や費用の内訳を明確にする

それぞれ個別に解説します。

空き家や訳あり物件の買取実績を確認する

買取業者といっても得意分野はさまざまです。新築用地や一般住宅に強い業者もあれば、老朽化物件や再建築不可物件、相続した空き家など「訳あり物件」を専門に扱う業者もあります。

活用が難しい空き家を売却する際には、同じような条件の物件をどれだけ取り扱ってきたかを確認するようにしましょう。

公式サイトや事例紹介に過去の実績が掲載されている場合が多く、実績の豊富さは信頼性の指標となります。実績が少ない業者に依頼すると査定が極端に低くなるケースもあるため、「経験の多さ」をしっかり見極めることが大切です。

関連記事:不動産買取とは?仲介との違いや、選ぶ際のポイントを詳しく紹介

査定額と条件を複数社で比較する

一社からの査定だけで売却を決めてしまうのは避けた方が賢明です。業者によって査定の基準や重視するポイントは異なり、提示される金額に数十万円から数百万円の差が出ることもあります。

さらに重要なのは金額だけでなく「契約条件」です。

実際に「残置物の処分を誰が負担するか」「引き渡しまでのスケジュールは柔軟か」といった条件を見落とすと、後から余計な手間や費用が発生しかねません。複数社の査定を比較し、総合的に納得できる業者を選ぶことが、失敗を避ける上では不可欠なのです。

契約内容や費用の内訳を明確にする

売買契約の際には、必ず契約書や見積もりを細かく確認しましょう。

仲介手数料、解体費用、登記費用、残置物の撤去費用などが「どちらの負担か」「金額はいくらか」が曖昧だと、契約後に追加費用を請求されるケースがあります。

特に老朽化が進んだ空き家では解体や処分が前提になることも多いため、見積段階で内訳をはっきりさせておくことが不可欠です。

納得できない点があれば契約前に質問し、不明点を残さないようにしましょう。契約条件を明確にすることが、安心して取引を進めるための基本です。

活用が難しい空き家は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産に特化した買取サービス「ワケガイ」を提供しています。共有持分や再建築不可物件、相続で引き継いだ空き家やゴミ屋敷、事故物件など、通常の市場では売却が難しい不動産でもスムーズに対応可能です。

最短1日での買取や、最大3億円までの一括現金決済といった実績があり、全国どこでも迅速に査定・買取を行っています。他社で断られた物件でも対応できるケースが多く、所有者の負担軽減と早期解決に役立ちます。売却で悩む前に、お気軽に無料査定をご活用ください。

まとめ

空き家活用は、固定資産税や維持費の負担を軽減しながら収益や地域貢献につなげられる有効な手段です。ただし、立地や建物の状態、法規制などの条件を正しく見極める必要があります。

まずは活用目的を明確にし、費用対効果を試算した上で、複数の活用方法や業者を比較検討しましょう。安全性や需要の確認を怠らず、必要に応じて専門家の助言を受けることが大切です。

もし活用が難しい場合でも、売却や買取といった選択肢があります。空き家を「負担」ではなく「資産」に変えるため、計画的かつ柔軟に判断して行動しましょう。

運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |