こんにちは。ワケガイ編集部です。

管理が行き届かない空き家を長期間放置すると、倒壊や火災、害虫発生などの危険に加え、特定空き家に指定され固定資産税が増額されるなどの経済的負担が発生します。

その際に検討すべきなのが「空き家の解体」です。老朽化や使用予定のない建物を安全に取り壊し、更地にすることで管理負担を大幅に削減できます。適切に解体しないと近隣とのトラブルや行政からの改善命令を受けるリスクがあります。

そこで本記事では、空き家を放置した場合のリスク、解体費用を抑える方法、助成金制度、解体の流れまで、判断材料となる情報を詳しく解説します。

について今すぐご相談できます。

お電話する

目次

空き家を解体せずに放置するとどうなる?

空き家を長期間放置すると、単なる見た目の劣化に留まらず、さまざまな問題に発展します。

所有者にとっては「そのままでも大丈夫だろう」という油断が大きな損失につながりかねません。ここからは、空き家を放置した場合に起こり得る代表的なリスクを整理していきましょう。

特定空き家に指定される可能性がある

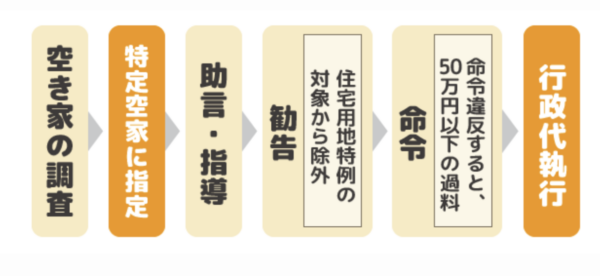

管理不十分な空き家は「特定空き家」として自治体に指定される場合があります。これは2015年施行の「空家等対策特別措置法」に基づく制度で、倒壊や衛生上の危険がある、景観を著しく損ねるといった物件が対象です。

特定空き家に認定されると、まずは所有者に改善勧告や命令が出されます。命令に従わなければ、行政代執行として自治体が強制的に解体や修繕を行い、その費用を所有者に請求する仕組みです。

(出典:NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口「特定空家とは」)

つまり「放置しておけば自然に片付く」というものではなく、かえって強制処分と費用負担の両方を背負うリスクが高まるのです。

(参考:e-Gov 法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」)

固定資産税の住宅用地特例が外れる

通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。

しかし、特定空き家に指定されるとこの特例は適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。老朽化して誰も住まない家を残すことで、資産価値が下がるだけでなく、毎年の税負担が重くのしかかるのです。

つまり、空き家を「とりあえず置いておく」という選択肢は、経済的にも合理的ではないでしょう。

近隣への安全・衛生面の被害が拡大する

放置された空き家は、雨漏りやシロアリ被害で急速に劣化が進み、やがて倒壊の危険性を高めます。瓦や外壁材の落下によって通行人や隣家に被害を与える事故も起こり得ます。

また、庭や室内に放置された残置物から害虫やネズミが発生し、衛生面での被害が近隣へ波及することもあります。

こうした被害が発生した場合、所有者が損害賠償責任を問われかねません。安全・衛生面の問題は「見栄えが悪い」だけでは済まされず、法的責任や人間関係の悪化へとつながるのです。

関連記事:空き家問題への対策方法とは?放置リスクと解決法を徹底解説

空き家を解体するメリット

老朽化した空き家を「とりあえず置いておく」判断は、見えづらいコストとリスクを抱え込みがちです。解体は費用がかかる一方で、安全面・資産価値・維持負担の3点で長期的にプラスに働く場面が少なくありません。

代表的なメリットとしては、以下のとおり。

- メリット①:倒壊や火災などのリスクを防げる

- メリット②:土地の資産価値を高められる

- メリット③:維持管理や固定資産税の負担を減らせる

それぞれ個別にみていきましょう。

メリット①:倒壊や火災などのリスクを防げる

老朽化が進んだ建物は「強風で屋根材が飛ぶ」「外壁が剥落する」「基礎の劣化で傾く」といった事故につながりやすく、通行人や隣地に被害が及べば所有者の賠償責任が問われかねません。

人が出入りしない家は放火の標的にもなりやすく、雨漏りや配線の劣化が火災を招くこともあります。

解体によって物理的な危険源そのものを除去できるため、日々の見回りや応急修繕に追われる不安から解放されるでしょう。

加えて、行政から指導・命令を受ける前に自主的な安全対策を講じたという記録が残る点も懸念事項です。結果として、近隣との関係悪化や将来の紛争リスクを大きく抑えられます。

メリット②:土地の資産価値を高められる

流通市場では「建物が残っていること」自体が敬遠材料になることが多く、解体費の見込みや残置物処理の手間を買主が嫌うため、指値の根拠になりがちです。

更地にすると、住宅用地・小規模駐車場・資材置き場など用途の選択肢が広がり、検討者の母数が増えます。結果として売却までの期間短縮や、条件交渉の主導権確保につながります。

また、測量・境界確定や地中埋設物の確認を解体と同時に進めておくと、引渡し条件がクリアになり評価が上がるでしょう。

将来の建替えを見据える場合も、古家付きより金融機関の評価・担保取り回しがスムーズになる傾向があります。つまり「売れやすさ」と「使いやすさ」の両面で価値が底上げされます。

メリット③:維持管理や固定資産税の負担を減らせる

空き家を維持すると、草刈り・清掃・小修繕・害獣対策・火災保険・見回り交通費などの実費と時間が継続的に発生します。

解体すればこれらの管理負担はほぼ不要になり、突発的な大規模修繕に備える必要も小さくなります。なお、固定資産税は「住宅用地の特例」との関係で更地化により増える場合がありますが、総コストで見ると次のように軽くなるケースが目立ちます。

- 毎年の維持費(草刈り・修繕・保険等)の恒常的支出が消える

- 事故・災害時の賠償や緊急対応の潜在コストを回避できる

- 更地化により売却・活用が早まり、保有期間の税負担自体を短縮できる

すなわち「税だけ」でなく、「維持+リスク+保有期間」という合算視点で負担軽減が実感しやすくなります。

空き家を解体するデメリット

空き家の解体には多くのメリットがある一方で、当然ながら避けられないデメリットも存在します。

代表的なのは、以下の3つです。

- デメリット①:高額な解体費用がかかる

- デメリット②:固定資産税が上がる可能性がある

- デメリット③:元に戻せない不可逆性がある

次項より、詳しく解説します。

デメリット①:高額な解体費用がかかる

解体にかかる最大の負担はやはり費用です。建物の構造や延床面積、立地条件によって金額は大きく変動しますが、木造住宅であっても100万円を超えることは珍しくありません。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造であれば200万〜300万円規模になるケースも多く、さらに残置物の撤去や地中埋設物の処理、隣地との境界に配慮した養生など付帯工事が加われば数百万円単位に膨らみます。

また、解体業者は人件費や廃棄物処分費の高騰を受けやすく、地域や時期によって見積額に差が出る点にも注意が必要です。費用が一時的に大きな負担になることから、補助金や複数見積もりの比較を活用し、コストを抑える工夫を行いましょう。

デメリット②:固定資産税が上がる可能性がある

前述のとおり、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。しかし、解体して更地にするとこの特例が外れ、翌年度以降の税額が数倍に増える可能性があります。

具体的には、建物がある状態なら年数万円で済んでいた固定資産税が、更地にした途端に十数万円まで跳ね上がる例も見られます。

長期的に利用予定がない土地を更地で保有し続ける場合、維持コストがかえって重くなることがあるため、解体後の土地活用や売却までを含めた計画を立てておきましょう。

デメリット③:元に戻せない不可逆性がある

一度建物を取り壊してしまえば、同じ家を再び利用することはできません。取り壊した後に「やはりリフォームして使えばよかった」と後悔しても遅く、再活用には新築や大規模な投資が必要となります。

また、古民家や伝統的な建物など、将来的に活用の余地があった物件を安易に解体してしまうと、地域資源や相続資産としての価値を失うことにもつながります。

不可逆性のある選択である以上、「解体か、リフォームか、活用か」という比較検討を十分に行い、専門家の助言を踏まえてから決断することが大切です。

空き家の解体費用はどのくらい?

空き家の解体費用は「建物の構造」「延床面積」「立地条件」によって大きく異なります。一般的な木造住宅であれば、1坪あたり3万〜6万円程度が相場とされ、30坪(約100㎡)の建物であれば 90万〜180万円程度が目安になります。

鉄骨造では坪4万〜7万円前後、鉄筋コンクリート造(RC造)では坪6万〜9万円と、建物の強度や工事の難易度が増すほど費用は高くなる傾向があります。

また、解体費用には「建物本体の撤去費用」だけでなく、付帯工事や処分費も含まれます。例えば、以下のような項目が追加費用として発生することがあります。

- 家具や家電などの残置物撤去費用

- 庭木や塀、駐車場などの外構撤去費用

- 地中に埋まっている浄化槽・基礎コンクリートの撤去費用

- 隣接建物が近い場合の養生シートや足場設置費用

さらに、道路が狭く重機やトラックが入りにくい場合や、人力作業が増える立地条件では、人件費が上乗せされるため費用が膨らみやすくなります。

空き家解体は一律の料金ではなく、現場ごとの条件で大きく変動するのが特徴です。そのため、複数業者から相見積もりを取り、内訳を比較することが適正価格で進めるための基本となります。

関連記事:実家の解体にかかる費用はどのくらい?手順や相場を徹底解説

空き家を解体する際の流れ

空き家の解体は「業者に依頼して壊すだけ」と思われがちですが、実際には複数のステップを踏みながら計画的に進める必要があります。

具体的には、以下の5ステップです。

- 手順①:現地調査と見積もり依頼を行う

- 手順②:業者選定と契約を締結する

- 手順③:近隣への挨拶と行政手続きを行う

- 手順④:解体工事を実施する

- 手順⑤:完了確認と清算を行う

それぞれ個別にみていきましょう。

手順①:現地調査と見積もり依頼を行う

解体の第一歩は、現地調査を業者に依頼することです。解体業者は現場を訪問し、建物の構造(木造・鉄骨造・RC造など)、延床面積、築年数、劣化具合を確認します。

さらに、前面道路の幅や隣接建物との距離、電線の位置、残置物や庭木の有無といった「工事に影響する条件」も詳細にチェックしましょう。これらの情報を踏まえて初めて、正確な見積もりを作成できるのです。

見積もりには「本体工事費」だけでなく、「付帯工事費(残置物撤去・地中埋設物撤去・養生費用など)」が含まれているかを必ず確認する必要があります。複数の業者に依頼して比較することで、相場感をつかみやすくなり、不要な費用を避けられます。

チェックすべきポイントは以下のとおりです。

- 見積書に「坪単価」と「総額」が明記されているか

- 付帯工事の費用が含まれているか

- 廃材処分費や重機搬入費が別途請求になっていないか

現地調査と見積もりの段階で情報を十分に集めておくことで、その後の契約や工事がスムーズに進みます。

手順②:業者選定と契約を締結する

見積もりを比較検討したら、次は業者選定です。解体工事は見た目では仕上がりが分かりにくいため、価格だけでなく「信頼性」や「実績」を確認しましょう。

自治体の許可を得ているか(建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可)、損害保険に加入しているか、過去の施工実績をどの程度持っているかは必ず確認しましょう。

契約を締結する際には、以下の点もチェックしておくと安心です。

- 工期とその延長時の取り扱い(雨天・災害などによる遅延対策)

- 廃棄物処分の方法とマニフェスト(処分証明書)の発行有無

- 解体後の整地の範囲(どこまで整備して引き渡すか)

- 支払い方法(着手金・中間金・完工後支払いの割合)

信頼できる業者との契約は、解体トラブルを防ぐ最大のポイントです。書面をよく確認し、不明点は必ず質問して解消したうえで契約に臨みましょう。

手順③:近隣への挨拶と行政手続きを行う

解体工事は大きな音や振動、粉じんを伴うため、前述したように近隣住民に配慮する必要があります。工事開始前に所有者や業者が近隣を訪問し、「工事の期間」「作業時間」「騒音・粉じん対策」「連絡先」などを丁寧に説明することで、トラブルを未然に防げます。

とくに住宅密集地では、工事への理解を得られるかどうかが、円滑に進められるかを左右します。

加えて、解体には行政への届け出が必要です。床面積80㎡を超える建物は「建設リサイクル法」に基づき事前の届出が義務づけられており、廃材を適切に分別・再資源化する計画を提出しなければなりません。

また、前面道路を工事用車両が使用する場合には「道路使用許可」の申請も求められます。こうした手続きを怠ると工事の遅延や罰則につながるため、業者と協力して確実に進めることが大切です。

手順④:解体工事を実施する

実際の工事は、まず足場や防音シートを設置し、近隣への影響を最小限に抑えるところから始まります。

その後、屋根材や内装の撤去、構造体の解体へと工程が進みます。重機で壊せる部分は効率的に処理しますが、狭小地や隣接建物がある場合は一部を手作業で行うこともあります。

工事中は、安全管理と廃材の分別が必要。木材・金属・コンクリートなどを適切に仕分け、リサイクルや適正処分にさなければなりません。さらに、地中に古い基礎や浄化槽、埋設物が残っていれば撤去作業が追加され、費用や工期が延びることもあります。

所有者は進捗状況を確認しつつ、追加費用が発生する場合の説明を受けるようにしておくと安心です。

手順⑤:完了確認と清算を行う

工事が完了したら、現場に立ち会って確認します。契約どおりに建物が撤去され、整地まで済んでいるかを自分の目で確かめることが大切です。

廃材処分については「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」が適切に発行されているかも確認しておきましょう。

不備がなければ最終的な清算を行い、工事完了書や領収書を受け取ります。この段階で残代金を支払うのが一般的ですが、契約によっては中間金や分割払いが設定されていることもあります。最後まで契約内容と照らし合わせて確認し、トラブルを残さないようにしましょう。

空き家の解体業者の選定ポイント

解体は数十万〜数百万円単位の出費となるため「できるだけ安く済ませたい」と考える方は少なくないでしょう。

一方で、費用を抑えるには、単に安い業者を選ぶのではなく、工事条件や依頼のタイミングを工夫することが大切です。

ここからは代表的な4つの方法を紹介します。

- ポイント①:解体実績と専門性を確認する

- ポイント②:見積もり内容と費用内訳を比較する

- ポイント③:許可や保険加入を確認する

- ポイント④:近隣対応や安全管理を重視する

それぞれ個別にみていきましょう。

ポイント①:解体実績と専門性を確認する

解体工事は屋外作業が中心であり、天候の影響を受けやすいのが特徴です。梅雨や台風シーズンは雨で工期が延びやすく、猛暑や降雪時期は人件費が上乗せされやすい傾向にあります。

こうした「作業効率が落ちる季節」を避ければ、追加コストを抑えられます。

また、気候が安定している春や秋に依頼すれば、作業の進行もスムーズになり、工期短縮によるコスト削減が期待できます。日程に余裕がある場合は、業者に「工事がしやすい時期」を相談してみるのも有効です。

ポイント②:見積もり内容と費用内訳を比較する

解体現場と業者の拠点が近ければ、移動にかかるトラックや重機の燃料費・運搬費を抑えられます。拠点が遠い場合はそれだけで数万円〜十数万円の追加費用になることも珍しくありません。

依頼先を探す際は「地元の解体業者」も候補に入れることがポイントです。近距離であれば現場確認や打ち合わせもスムーズになり、コミュニケーションの面でもメリットがあります。

ポイント③:許可や保険加入を確認する

解体業者には繁忙期と閑散期があります。一般的に12月〜3月は繁忙期とされ、年度末に合わせた依頼が集中するため、費用が割高になる傾向があります。

反対に4月以降は依頼件数が減り、見積もりが安くなるケースも多々あります。

もしスケジュールに余裕があるなら、閑散期を狙って見積もりを依頼することで数十万円単位で費用を抑えられます。工期や引き渡しの都合を考慮しながら、最適なタイミングを見極めることが大切です。

ポイント④:近隣対応や安全管理を重視する

解体工事では、大きな騒音や振動、粉じんの発生が避けられず、近隣住民への配慮は不可欠といえます。事前に挨拶を行い、工期や作業時間、対応窓口を伝えておくことでトラブルを防ぐ効果があります。

とくに住宅密集地では、信頼関係を築けるかどうかが円滑な工事の鍵を握ります。

また、安全管理の体制も求められます。足場や防音・防塵シートの設置、養生の徹底、廃材の飛散防止策といった配慮が不足していると、事故や苦情につながります。

さらに、道路使用や工事車両の出入りに伴う交通整理なども安全管理の一部であり、適切な対応が求められます。

空き家の解体費用を抑えるコツ

解体は数十万〜数百万円単位の出費となるため、多くの人が「できるだけ安く済ませたい」と考えるでしょう。費用を抑えるには、単に安い業者を選ぶのではなく、工事条件や依頼のタイミングを工夫することが大切です。

その上で、以下3つの方法を実施しましょう。

- 方法①:解体時期を工夫する

- 方法②:業者との距離を短くする

- 方法③:繁忙期を外して依頼する

それぞれ個別に解説します。

方法①:解体時期を工夫する

解体工事は屋外作業が中心であり、天候の影響を受けやすいのが特徴です。梅雨や台風シーズンは雨で工期が延びやすく、猛暑や降雪時期は人件費が上乗せされやすい傾向にあります。こうした「作業効率が落ちる季節」を避ければ、追加コストを抑えられます。

また、気候が安定している春や秋に依頼すれば、作業の進行もスムーズになり、工期短縮によるコスト削減が期待できます。日程に余裕がある場合は、業者に「工事がしやすい時期」を相談してみるのも有効です。

方法②:業者との距離を短くする

解体現場と業者の拠点が近ければ、移動にかかるトラックや重機の燃料費・運搬費を抑えられます。拠点が遠い場合はそれだけで数万円〜十数万円の追加費用になることも珍しくありません。

依頼先を探す際は「地元の解体業者」も候補に入れることがポイントです。近距離であれば現場確認や打ち合わせもスムーズになり、コミュニケーションの面でもメリットがあります。

方法③:繁忙期を外して依頼する

解体業者には繁忙期と閑散期があります。一般的に12月〜3月は繁忙期とされ、年度末に合わせた依頼が集中するため、費用が割高になりがちです。反対に4月以降は依頼件数が減り、見積もりが安くなるケースも存在します。

もしスケジュールに余裕があるなら、閑散期を狙って見積もりを依頼することで数十万円単位で安くなることもあります。工期や引き渡しの都合を考慮しながら、最適なタイミングを見極めることが大切です。

空き家の解体が高くなりがちなケースとは

解体費用は「建物の構造や広さ」によって決まるのが基本ですが、実際には立地条件や作業環境によって大きく変動します。とくに都市部や路地状敷地のような条件では、重機が使えないために手作業が増え、人件費や安全対策費が積み上がります。

特に費用が高騰しやすいのは、以下のようなケースです。

- ケース①:道路状況が悪く重機が入らない場合

- ケース②:敷地いっぱいに建物が建っている場合

- ケース③:自然災害で損壊した建物の場合

- ケース④:火災で焼失した建物の場合

それぞれ個別にみていきましょう。

ケース①:道路状況が悪く重機が入らない場合

解体工事ではショベルカーなどの重機を使って効率的に作業を進めるのが一般的です。

しかし、前面道路が極端に狭い、路地状敷地で重機が搬入できない、高低差が大きいなどの条件では、機械を使えず人力での作業が中心になります。

例えば、廃材を手で運搬しなければならない場合や、重機が一部しか入れず段階的に解体せざるを得ない場合には、通常よりも工期が延び、その分人件費がかさみます。

さらに道路が一方通行でトラックが横付けできない場合には、道路使用許可の取得や交通誘導員の配置が必要となり、追加コストが発生します。

こうした「アクセスの悪さ」は所有者側で改善できるものではないため、条件に応じた追加費用が必要になることを理解しておきましょう。

ケース②:敷地いっぱいに建物が建っている場合

敷地に余裕がなく、駐車スペースや搬入経路が確保できない場合も解体費用が高くなる典型的なケースです。本来であれば敷地内に重機やトラックを入れて効率的に作業できますが、建物が敷地を占有しているとそれが不可能になります。

結果として、道路を一時的に使用しながら工事を進めざるを得ず、交通誘導員の配置や道路使用許可の取得が必須となります。

また、一部を先に手作業で壊してから重機を搬入する方法を取る場合もあり、この工程が追加費用の要因になります。

「庭があるから大丈夫」と考えても、そこまで重機を運べない構造になっていれば同様の問題が起きます。敷地条件は見落としやすいため、見積もり時に業者へ現地調査を依頼し、追加費用がどの程度発生する可能性があるのかを具体的に確認しておきましょう。

ケース③:自然災害で損壊した建物の場合

地震や台風などの自然災害で大きな損傷を受けた建物は、通常の解体よりも手間と費用がかかる傾向があります。

災害で倒壊・破損した建物は、屋根材や壁材が広範囲に飛散している場合が多く、まずは散乱した廃材を回収する作業から始めなければなりません。さらに、回収した廃材は木材・金属・コンクリートなどに分別して処理する必要があり、通常の解体以上に人件費や処分費用が増加します。

また、災害によって構造が不安定になっていると、作業中に思わぬ倒壊や落下事故が起こる可能性が高まります。

そのため、安全を確保するための仮設工事や補強を先に行う必要があり、結果として費用がかさむのです。災害後は公的な補助制度が用意される場合もあるため、自治体に相談して解体費用の一部を助成してもらえるかを確認しておくと良いでしょう。

ケース④:火災で焼失した建物の場合

火災で大きな被害を受けた建物も、解体費用が高額になりやすいのが実情です。焼失した建物は、柱や梁など主要な構造部分が著しく弱くなっており、工事中に突然崩落する危険性が高まります。

そのため、通常以上に慎重な手順が求められ、作業工程が増えることから費用に反映されます。

さらに、焼け跡に残る廃材は炭化しているため取り扱いに注意が必要であり、煙や臭いを含んだ廃材の処分費用も一般の廃材より高額になる場合があります。アスベストや有害物質が混在していると専門的な処理が必須となり、追加の費用負担が避けられません。

火災による損傷物件は精神的にも大きな負担ですが、解体を先延ばしにすると倒壊や延焼リスクが残るため、早めに安全な撤去を検討することが望まれます。

空き家の解体で使える助成金・補助制度

空き家を解体するには数十万〜数百万円という大きな費用がかかりますが、その負担を軽減するための助成制度が各地で整備されています。

制度を活用すれば、費用の一部が補助されるだけでなく、行政の後押しを受けながら安全に解体を進められるメリットもあります。

ここからは代表的な補助制度を紹介します。

自治体による空き家解体補助金制度

多くの自治体では、防災上危険とされる空き家や、地域の景観を損ねると判断された物件に対して解体費用の一部を補助しています。補助率は3割〜5割程度、上限額は50万〜100万円ほどと地域によって大きく差があります。

(参考:国土交通省「国土交通省における空き家対策支援メニュー等(令和2年度末時点)」)。

対象となる物件の条件(築年数や使用状況、老朽化の度合い)や、申請者の条件(所有者本人か相続人か)も自治体ごとに異なるため、必ず所在する市区町村の公式サイトを確認しましょう。

特定空き家除却事業の活用

「特定空き家」に指定された場合、自治体が行う「特定空き家除却事業」によって解体費用の補助を受けられることがあります。これは空家等対策特別措置法に基づく制度で、放置された空き家の安全確保や地域の生活環境改善を目的としています。

(参考:国土交通省「空き家再生等推進事業 【除却事業タイプー】)」

(出典:国土交通省「空き家再生等推進事業 【除却事業タイプ】 」)

利用には事前の申請と現地調査が必要で、補助を受けるためには自治体が定めた基準を満たす必要があります。指定を受けた時点で経済的負担が大きくなりやすいため、積極的に検討しましょう。

地方創生・移住促進を目的とした補助制度

一部の自治体では、空き家解体後にその土地を移住者向け住宅や地域活性化プロジェクトに活用することを条件に補助金を交付しています。古民家を取り壊して更地にし、移住希望者や地域活動団体に活用してもらう仕組みです。

こうした補助金は「空き家バンク」に登録することが条件となるケースが多く、地域の空き家対策と連動して運用されています。空き家をただ処分するのではなく、地域に役立てたいと考える方には有効な制度です。

解体が難しい空き家は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や再建築不可物件、空き家や事故物件といった「訳あり不動産」の買取に特化したサービスであるワケガイを提供しています。

通常の市場では売却が難しく、仲介で買い手を探しても時間がかかるケースでも、ワケガイなら最短1日でのスピード買取が可能です。全国対応の実績を持ち、現状のままでも査定から契約、決済までスムーズに進められる点が特徴です。

面倒な手続きは専門家と連携してサポートいたしますので、急ぎで処分したい方や他社で断られた物件を抱えている方も安心してご相談いただけます。お気軽に無料査定をご活用ください。

まとめ

空き家を放置すれば、安全面・衛生面の問題だけでなく、税負担増や行政処分といった現実的な不利益を招く可能性が高まります。

特に特定空き家に指定されれば、固定資産税が数倍に跳ね上がることも珍しくありません。こうした事態を避けるには、現状を正しく評価し、必要に応じて解体を含めた対策を早めに検討する必要があります。

解体が必要な場合は、閑散期や立地条件を活かして費用を抑え、自治体の補助制度も活用しましょう。最終的には、土地の有効活用や売却までを視野に入れ、資産価値を維持・向上させる行動をとることが望まれます。

| 運営団体 株式会社ネクスウィル2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |