こんにちは。ワケガイ編集部です。

相続人が複数いたために法定相続分で登記した。あるいは昔の財産調整の結果として名義が共有のまま残っている「共同名義の土地」を相続すると、思うように利活用ができずにお悩みの方は多いのではないでしょうか。

共同名義とは、ひとつの土地を複数人で所有し、それぞれが「持分」という形で権利を持つ状態のことです。この状態の土地は、関係者間の合意が必要な場面が多く、話がまとまらなければ売却や建て替えなども進められません。

そこで本記事では、共同名義の土地の概要から、メリット・デメリット、共有状態を整理・解消するための方法までをわかりやすく解説します。

目次

共同名義の土地とは?基本の仕組みを解説

共同名義の土地とは、1つの土地を複数人がそれぞれの「持分割合」に応じて共有している状態をいいます。

身近な例としては「親の不動産を兄弟で相続した」「夫婦でマイホームを購入した」といったケースで、それぞれの名義で登記したケースが挙げられます。いずれも一つの土地に複数の名義人が存在し、それぞれが権利を持っている状態です。

このとき、それぞれの名義人が所有する割合は、登記簿で「2分の1」や「3分の1」などの形式で明記され、法律上の所有権もこの割合に基づいて扱われます。

ただし、実際に「この部分があなたの土地です」と明確に区分されているわけではありません。共同名義の場合は、土地全体を共有しているという扱いになり、どこをどう使うか、どう処分するかについては、原則として共有者全員で協議して決める必要があります。

そのため、名義人同士の関係がこじれてしまうと、売却や建て替えなどを思うように実行できないため、非常に厄介な土地形態といえます。

関連記事:共有名義とは?単独名義との違いやメリット・デメリットを解説

持分割合の決まり方とは?

共同名義で土地を所有する場合、それぞれの持分割合は「登記簿」に記載された内容によって確定します。法律で一律に定められているわけではなく、ケースごとに個別の事情を踏まえて設定されるのが基本です。代表的な決まり方は次のとおりです。

<持分割合の決まり方(代表的なパターン)>

| ケース | 決まり方の原則 | 具体例 |

| 相続による共有 | 法定相続分に従う | 配偶者2分の1、子2人が各4分の1 |

| 遺産分割協議がある場合 | 相続人間の合意に基づき自由に設定できる | 長男に全持分を集約するなど |

| 夫婦・親子などの共同購入 | 出資割合に基づく | 夫1,000万円・妻500万円 → 2対1の持分 |

| 曖昧な口約束などに基づく共有 | 登記内容がすべての基準となる | 実際の費用負担が違っていても、登記内容が優先される |

なお、「実際に誰が費用を出したか」「誰が管理しているか」といった事実だけでは、登記された持分割合を法的に覆せない点には留意しましょう。将来のトラブルを避けるためにも、登記の段階で持分割合を明確に定めておくことが何より大切です。

関連記事:親子リレーローンとは?概要や持分割合の設定方法を詳しく紹介

土地が共有名義になるケース

土地が共有名義になる背景には、さまざまな事情があります。特に相続や家族間の不動産購入など、身近な場面で自然と共有状態が生まれてしまうことが少なくありません。

ただし、一度共有名義になってしまうと、売却や名義変更などの場面で思わぬ障害になることもあります。実際に多く発生しやすいのは、以下4ケースです。

- ケース①:相続で土地を複数人が引き継いだ

- ケース②:夫婦や親子で共同購入した

- ケース③:兄弟姉妹で土地を相続し、そのまま放置していた

- ケース④:名義変更や登記整理をせずに放置された(過去の贈与・財産調整など)

それぞれ個別にみていきましょう。

ケース①:相続で土地を複数人が引き継いだ

相続によって土地が共有名義になるのは、珍しいことではありません。親の土地を兄弟姉妹で相続したとします。その場合、本来は「誰がどの不動産を相続するか」を相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成してから登記を行う必要があります。

しかし、実際には遺産分割がまとまらず、法定相続分のまま共有登記されるケースが多くみられます。この状態では、相続人それぞれが法定相続分に応じた「持分」を持つことになり、土地全体が共有名義として扱われます。

問題は、法定相続分に従ったまま共有状態が続くと、その後の売却や管理がすべて「共有者全員の合意」が前提になることです。一人でも反対すれば土地の処分はできず、時間の経過とともに相続人が増えることで合意形成も難しくなります。

実際に、東京都では「きょうだいで意見が合わず、相続から30年も解体が進まなかった」という事例すらあることからいかに共有持分のり活用が難しいかがわかります。

(出典:朝日新聞「相続した空き家解体に30年 都市部に多い共有名義、放置すると…」)

こうしたトラブルを避けるには、相続発生後の早い段階で共有を解消する方法を検討することが大切です。

関連記事:実家を共有名義で相続するとトラブルになる?共有不動産の持つリスクについて論考

ケース②:夫婦や親子で共同購入した

不動産を購入する際、住宅ローンの契約や贈与税対策の一環として、夫婦や親子で共同名義にすることがあるでしょう。このようなケースでは、出資割合に応じてそれぞれの名義人に持分が与えられ、法的には共有関係が成立します。

わかりやすい例を挙げると、夫婦で住宅を購入し、費用の半分ずつを負担した場合、持分割合は「2分の1ずつ」となります。また、住宅ローンを夫婦でペアローンや連帯債務にしている場合なども、名義が共有になることが多く見られます。

このような共有は、意図的に行われるものであり、一時的には合理的に見えます。しかし後に離婚や相続が発生すると、名義の整理が必要になり、処分や分割が難航する原因にもなりかねません。特に親子間での共有は、贈与とみなされて課税リスクが生じるケースもあるため、安易な名義共有には慎重な判断が求められます。

ケース③:兄弟姉妹で土地を相続し、そのまま放置していた

親から実家や土地を兄弟姉妹で相続したあと、明確な利用方針を決めずにそのまま共有状態で放置されるケースもよくあります。特に地方にある空き家や農地などは、活用の見込みが立ちにくく、「とりあえず共有名義で登記しておこう」という流れになりがちです。

このように時間だけが経過すると、管理や税金の負担を誰がどうするかが不明確になり、気づけば一部の共有者が支払いを肩代わりしていた、あるいは全員が放置していたという状況になりやすくなります。

さらに、時間の経過とともに相続が進み、名義人が2代、3代と増えていくと、誰が所有権を持っているのかさえ把握できない状態に陥ることもあります。

このようなケースでは、売却や解体などの処分をしようとしても共有者全員の同意が必要となり、結果的に「動きたくても動けない」状況になるのです。

関連記事:兄弟で不動産を共有するのはNG?共有状態を避ける方法も紹介

ケース④:名義変更や登記整理をせずに放置された(過去の贈与・財産調整など)

過去に「親族間で土地の一部を譲る」「相続人の一部に譲渡する」といったやりとりが口約束や非公式な合意で行われていた場合、それが登記に反映されておらず、名義が曖昧なまま複数人で所有されることもあります。

「長男が家を継ぐことになっている」などの家族内の慣習があっても、正式な登記がされていなければ法的には共有状態となりかねません。また、贈与や代償分割などの財産調整が行われたつもりでも、それを裏付ける書面や登記がなければ、相続や売却時にその話が通用しなくなることがあります。

このような曖昧な共有関係は、相続が発生したときに大きな問題になります。登記簿を確認すると、既に亡くなった人の名前が名義人として残っていたり、誰がどのくらいの持分を持っているのか明らかでないことも珍しくありません。こうした場合は、早期に権利関係を整理し、登記の内容を現状に即した形に整えておくことが望まれます。

関連記事:共有名義での相続登記はしても大丈夫?メリット・デメリットを詳しく解説

共同名義のメリット

共同名義にはさまざまなリスクがある一方で、状況によっては一定のメリットも存在します。特に相続や家族内の不動産取得など、当事者が信頼関係にある場合には、柔軟な資産の保有や管理を可能にする仕組みとして機能します。

ここから、代表的なメリットを2つ取り上げて紹介します。

- 複数人で所有することで維持管理の負担を分担できる

- 名義変更や売却を急がずに済む場合がある

以下より、詳しく解説します。

複数人で所有することで維持管理の負担を分担できる

不動産を単独で所有していると、固定資産税や修繕費、草刈りといった維持管理の負担をすべて一人で背負わなければなりません。特に相続で取得した土地など、収益を生まない資産については、継続的な費用負担が心理的にも重くのしかかります。

その点、共同名義であれば、所有者間で費用や作業を分担しやすくなります。兄弟姉妹で土地を相続するとしても、あらかじめ費用の分担方法を話し合っておけば、誰か一人だけが不公平に支出する事態を避けられます。

また、定期的な管理や修繕も、当番制や外部委託の費用を共同で出すなど、柔軟な方法がとれるため、負担感が軽減されるでしょう。

ただし、あくまでも共有者間の協力関係が前提です。実際には「誰がどのくらい負担するか」が曖昧になりやすく、口約束だけでは後々トラブルに発展することもあります。メリットを活かすには、具体的な費用分担のルールや管理方法を文書にしておくことが推奨されます。

関連記事:共有不動産の管理費用の分担方法とは?費用を払わない共有者がいる場合の対応手段について

名義変更や売却を急がずに済む場合がある

不動産を相続した直後は、親族間で遺産の分け方や今後の方針についてすぐに合意が得られないケースも少なくありません。「誰が住むのか」「売却するのか」「しばらく様子を見るのか」といった判断には時間がかかるのが普通です。

そのようなとき、いったん法定相続分どおりに共同名義で登記しておくことで、ひとまず名義の整理だけは済ませられます。これにより、相続登記の義務違反による罰則(2024年から過料対象)を回避しつつ、処分方針については後日の話し合いに委ねることができます。

特に不動産が複数ある場合や、相続人の一人が遠方に住んでいるといった事情がある場合には、すぐに売却や分割を決めるのは難しいものです。共有名義は、その場で決着をつけなくてもよいという「時間的余裕」を生む手段として活用されることがあります。

ただし、このような暫定的な共有状態を何年も放置してしまうと、次の相続が発生してさらに名義人が増え、処分がますます困難になりかねません。時間稼ぎとしての共有には意味がありますが、いずれ整理を図る前提で利用すべき選択肢といえるでしょう。

共同名義のデメリット

一方で、相続や親族間での不動産共有では、感情のもつれや意思決定の停滞が深刻な問題となることがあります。具体的には、以下3つが共有名義の土地のデメリットです。

- 共有者全員の合意がなければ売却や活用ができない

- 相続や認知症で名義人が増え、手続きが複雑化する

- 固定資産税や修繕費の支払いトラブルが起きやすい

デメリットについても、詳しくみていきましょう。

共有者全員の合意がなければ売却や活用ができない

共同名義の最大の難点は、土地の処分や活用にあたって共有者全員の同意が必要になる点です。相続で兄弟3人が共有名義になっている土地を売却したいケースがあったとすると、そのうち1人でも「売りたくない」と言えば取引は成立しません。誰か1人が強硬に反対するだけで、土地を動かすことができなくなってしまうのです。

また、建物を建てたり貸したりするような活用も、原則として全員の合意が求められます。多数決では決まらず、1人の意思が全体を止める力を持ってしまうという構造上のリスクがあります。時間が経過すればするほど利害関係も変わり、全員の意見を一致させるのは困難になります。

このような状態では、土地を「持っていても使えない」「売れない」という事態に陥りやすく、結果的に資産としての価値を十分に発揮できないまま放置されてしまうこともあります。

相続や認知症で名義人が増え、手続きが複雑化する

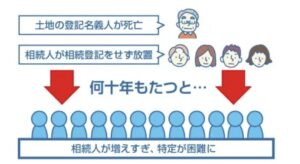

共同名義のまま時間が経過すると、相続のたびに名義人が増えていくという問題が発生します。具体的にいうと、3人で共有していた土地のうち1人が亡くなると、その人の持分はさらに数人の相続人に分かれて承継されることになります。

結果として、当初は3人だった名義人が、10人以上に膨れ上がるというケースも珍しくありません。

(出典:政府広報オンライン「相続登記が義務化!所有者不明土地を解消する不動産・相続の新ルールとは?」)

さらに、共有者のうち誰かが認知症になった場合、その人の判断能力が失われることで売却や名義変更の手続きができなくなります。こうした場合には家庭裁判所で後見人を立てる必要があり、時間も手間もかかるうえ、思いどおりに手続きが進まない可能性もあります。

こうした複雑化は、家族間の調整を著しく困難にし、土地の処分や活用を事実上不可能にしかねません。将来にわたって円滑に資産を扱うためには、早めに共有状態を解消することが望ましいといえるでしょう。

固定資産税や修繕費の支払いトラブルが起きやすい

共有名義の土地では、所有者全員が連帯して管理責任を負う一方で、具体的な費用の分担については法律上明確なルールがあるわけではありません。そのため、固定資産税や草刈り、境界フェンスの修繕費などを誰がどれだけ負担するかが曖昧になりがちです。

実際問題として、一部の共有者が「自分は使っていないから払いたくない」と主張したり、連絡がつかず納付が滞るといったケースもあります。その結果、残りの共有者が立て替えを強いられたり、支払いをめぐって争いになることも少なくありません。

また、こうした金銭トラブルがきっかけで人間関係が悪化し、さらに土地の処分や整理が難しくなるという悪循環にも陥りやすいのが実情です。口頭での取り決めや「そのうち解決すればいい」といった楽観的な態度ではなく、書面で費用負担のルールを残すなど、具体的な対応が不可欠です。

関連記事:固定資産税を支払わない共有者がいる場合、どのように対処したらいい?

土地の共同名義状態を解消する方法

共有名義のままでは、売却や活用が自由にできず、管理や相続の場面でトラブルを招きやすくなります。そのため、早い段階で名義を整理しておくことが求められます。

共有状態を解消するにはいくつかの方法がありますが、代表的なものとしては以下の5つが挙げられます。

- 方法①:他の共有者の持分を買い取って単独名義にする

- 方法②:土地を分筆して持分ごとに単独名義にする

- 方法③:土地を売却して代金を分ける

- 方法④:共有物分割請求で裁判所に分割を求める

- 方法⑤:遺産分割協議で名義を整理する(相続未登記の場合)

それぞれ個別に解説します。

方法①:他の共有者の持分を買い取って単独名義にする

もっともシンプルで確実な解消方法が、他の共有者の持分を買い取ることです。一例を挙げると兄弟姉妹3人で共有している土地で、自分が今後もその土地を使いたいという場合、残り2人の持分を金銭で買い取ることで、自分一人の単独名義にすることができます。

この方法の大きな利点は、交渉が成立すればその後の活用や売却が自由になる点です。また、第三者が介入せず、家族内で合意できるため、トラブルになりにくい傾向があります。

一方で、買い取りには当然ながら資金が必要です。持分の評価額について意見が分かれることもあり、場合によっては不動産業者や司法書士の助言を得て調整しましょう。

また、名義変更の登記手続きとそれに伴う登録免許税も発生するため、諸費用も見込んでおく必要があります。

関連記事:共有持分の買取請求とは?具体的な方法やメリット、デメリットを解説

方法②:土地を分筆して持分ごとに単独名義にする

土地の共有状態を解消するもう一つの方法として、物理的に土地を分ける「分筆(ぶんぴつ)」が挙げられます。

分筆とは、1筆の土地を複数に分割し、それぞれを別の人が単独名義で所有する行為で、共有者全員が「自分の分を切り分けて持ちたい」と考えている場合に有効です。

奥行きのある土地を3人で共有している場合を想定して考えると、それを縦割りにして1人ずつの名義にすることが可能です。分筆が完了すれば、以降は共有者間での調整なしに、自由に活用や売却ができるようになります。

ただし、分筆には測量士による測量や、自治体の許可申請が必要になるほか、土地の形状や法令上の制限によっては分筆できないケースもあります。ただし、道路に面していない土地は建築不可になるなど、用途に制約が生じる場合もある点には留意しましょう。

関連記事:共有持分通りに土地を分筆する方法とは?手順について詳しく解説!

方法③:土地を売却して代金を分ける

共有者全員が合意できるのであれば、土地自体を売却して代金を分配する方法も現実的です。特に自分たちでは活用する予定がない土地であれば、共有状態を長く維持するよりも、一度現金化して関係を清算する方がトラブルを防ぎやすくなります。

売却にあたっては、共有者全員の名義で売買契約を結ぶ必要があります。仲介を不動産会社に依頼すれば、買い手探しから契約までサポートしてもらえるため、手続きの負担も軽減されます。

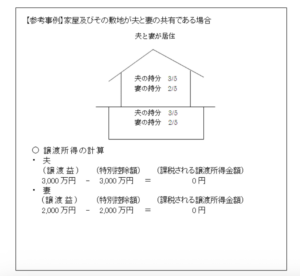

注意点としては、売却益に対して譲渡所得税が発生する可能性があり、その場合は共有者の所有権持分に応じて共有持分を売った人の譲渡所得の計算を行います。

(出典:国税庁「共有のマイホームを売ったとき」)

また、持分割合に応じて分配されるため、「誰がいくら受け取るか」の落とし所が見つからず、協議がずっと平行線をたどりかねません。こうしたリスクを避けるためには、あらかじめ分配方法を明確にしておくと安心です。

関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!

方法④:共有物分割請求で裁判所に分割を求める

共有者間で話し合いがまとまらない場合には、最終的な手段として「共有物分割請求」という法的な方法を取ることができます。これは、家庭裁判所または地方裁判所に申し立てを行い、土地の分割方法を決めてもらう手続きです。

分割方法には、現物分割(物理的に分ける)、代償分割(一方が土地を取得し、他方に代金を支払う)、換価分割(売却して金銭で分ける)の3パターンがあります。調停で合意できない場合は、審判というかたちで裁判所が強制的に分け方を決定します。

裁判所を通す以上、一定の時間と費用がかかる上、関係が悪化している共有者との交渉や手続きが続くことになります。

また、裁判所の判断により意図しない方法で土地が処理される可能性もあるため、できる限り任意の協議による解決を優先すべきですが、どうしても折り合いがつかない場合の有力な選択肢です。

関連記事:共有物分割請求とは?請求方法や流れを解説

方法⑤:遺産分割協議で名義を整理する(相続未登記の場合)

相続が発生したあと、まだ相続登記をしていない段階であれば、遺産分割協議によって土地の名義を単独に整理することも可能です。この協議では、相続人全員が合意すれば「この土地は長男が相続する」など、誰がどの財産を取得するかを柔軟に決められます。

実際に、相続人が3人いたとして、「土地は1人が取得」「預金は他の2人で分ける」といった調整ができれば、土地を共有名義にせずに済むでしょう。結果として、将来的な管理や処分の負担が大きく軽減されます。

遺産分割協議による名義整理のポイントは、「登記をしていない=まだ共有状態が発生していない」というタイミングに限られる点です。すでに法定相続分で登記してしまった場合は、共有名義となっているため、協議ではなく別の解消手続きが必要になります。

相続が発生したら早めに協議を行い、共有にしない形での登記を意識することが、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。

関連記事:遺産分割協議書とは?共有持分を遺言書なしで相続する場合に必要な理由

共同名義の土地をなるべく高く売却するためのポイント

共同名義の土地は、持分の売却や共有者全員での合意形成など、売却にあたってハードルが多くなりがちです。とはいえ、なるべく高く売却するための方法も存在します。

ここからは、共有名義の土地を売る際に踏まえておくべきポイントを解説します。

事前に土地を測量し、権利関係や境界を明確にしておく

買主にとって「どこまでがその土地か」は非常に重要な判断基準といえます。

特に古くから相続されてきた土地などでは「隣地との境界が曖昧である」「越境や未登記部分がある」ケースも少なくありません。こうした状態では、購入後のトラブルを懸念して買い手がつきにくくなります。

そのため、売却前に測量を行い、境界や面積を正確に把握しておくことで、買主側の不安を減らし、安心して購入を検討してもらえます。また、登記情報と実測面積が一致していれば価格交渉の際にも有利に働きますし、金融機関の融資審査にも通りやすくなるため、結果として高く売れる可能性が高まります。

測量には費用がかかりますが、それを上回る売却価格の差につながることもあります。特に売却益を重視するなら、測量は有効な投資といえるでしょう。

不動産会社を比較検討し、得意分野に応じて依頼先を選ぶ

同じ土地でも、依頼する不動産会社によって売却価格に差が出ることは珍しくありません。なぜなら、会社ごとに得意とするエリアや物件タイプ、販売戦略が異なるからです。

そのため、一般住宅の仲介が中心の会社に共有名義の土地を依頼しても、適切な販売ルートが確保できない可能性があります。

一方で、共同名義の土地のような、いわゆる「訳あり物件」に強みを持つ買取専門業者であれば、そうした土地の売却に慣れており、買主候補とのネットワークも構築されています。複雑な権利関係や売却スキームにも柔軟に対応してくれるため、結果的にスムーズかつ高値での売却が実現しやすくなります。

売却の際は、1社に即決するのではなく、複数社に査定を依頼し、それぞれの提案内容や対応力を比較した上で選ぶことが大切です。単に「高く査定してくれた会社」を選ぶのではなく、「その金額で本当に売れる可能性があるか」という観点から判断しましょう。

共有者の一人が他の持分を買い取って単独名義にしてから売却する

共同名義のままでは、売却時に全員の同意が必要になり、スピードも制限されがちです。そのため、共有者の中の一人が他の持分を買い取って単独名義にし、名義を一本化したうえで売却するという方法も有効です。

このように単独名義にしてから売ることで、買主にとっては「通常の土地」として扱いやすくなります。持分のままでは権利関係が複雑で「金融機関のローンが付きにくい」「転売しにくい」といった理由から敬遠されがちですが、単独名義であれば購入のハードルが下がり、市場価値に近い価格で売却できる可能性が高まります。

もちろん、持分の買取には費用がかかりますが、トータルで見れば買い取ったうえで売却した方が、分割売却よりも手元に残る金額が大きくなることもあります。資金力と共有者との関係性によって実行の可否は左右されますが、高値での売却を狙うなら一考の価値がある方法です。

タイミングや周辺の売却事例を調べて売却時期を見極める

不動産の価格は、地域の需要や景気動向、近隣の取引事例に大きく左右されます。そのため、売却前に相場を把握し、売却の「適切な時期」を見極めることが、より高値での成約につながります。

たとえば、再開発や大規模分譲計画が発表されたエリアでは、一時的に価格が上昇する傾向があります。逆に、不動産供給が過剰な時期や、価格が下落傾向にあるときには売却を急がない判断も重要です。

以下は、実際の売却事例や相場感を確認するための主な方法をまとめたものです。

| 調査方法 | 内容 | 利用先・特徴 |

| 不動産取引価格情報 | 過去に成立した実際の売買価格を閲覧可能 | 国土交通省の検索サービスで全国データが確認できる |

| 公示地価・地価調査 | 国や都道府県による基準地の価格指標 | 毎年3月(国)、9月(都道府県)に公表/土地評価の参考に |

| 不動産ポータルサイト | 現在の売出し価格や過去の事例を参考にできる | SUUMO、HOME’S、アットホームなどで条件検索可能 |

| 地域の不動産会社へのヒアリング | 地域の細かな事例や、非公開の取引情報を入手可能 | 地元密着型の業者ほど、実勢価格に精通している |

これらの情報をもとに、短期的な売却を避け、周辺環境や時期を冷静に見極めましょう。

土地の共同名義人が行方不明・認知症である場合の対処法

共有名義の土地を売却・活用しようとしても、名義人の一人が連絡不能、あるいは判断能力を失っていると、手続きがストップしてしまうことがあります。

特に、行方不明や認知症といったケースでは、他の共有者の意思だけで物事を進めることができなくなってしまうのが通例です。ここからは、そうした場合に取るべき対応について、それぞれの状況に応じて解説します。

行方不明の場合

共有名義人の一人が長期間連絡の取れない状態にある場合でも、その人の持分が自動的に消えるわけではありません。たとえ他の共有者が売却に合意していても、行方不明の人の承諾が得られなければ、売買契約などの法律行為は進められません。

このような場合に検討されるのが、「不在者財産管理人」の選任です。これは家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明者に代わって財産を管理・処分する代理人を選んでもらう制度です。

不在者財産管理人が選ばれれば、売却などの手続きに代理で関与することが可能になります。

ただし、管理人がすぐに売却に応じてくれるわけではなく、状況によっては裁判所の許可が必要になることもあります。また、申立てにあたっては不在の状況を証明する資料や、他の共有者との関係性を示す書類の提出が求められるため、準備にはある程度の時間と労力を要します。

とはいえ、行方不明者のまま手をこまねいているよりも、法的なルートで整理を図る方が現実的です。

関連記事:共有者が行方不明の場合の対処方法について詳しく解説

認知症の場合

共有名義人が認知症などにより判断能力を失っていると、契約や登記といった重要な法律行為を単独で行うことができません。たとえ本人が土地の売却に「同意しているように見える」状態であっても、その合意は法的に無効とされる可能性があり、後々のトラブルの火種になります。

このような場合には「成年後見制度」を利用するのが一般的です。家庭裁判所に申立てを行い、本人の財産を管理する成年後見人を選任してもらいます。後見人には、親族がなることもありますが、裁判所の判断により弁護士など第三者が就任するケースも少なくありません。

成年後見人が選任されれば、本人に代わって持分の売却などの意思決定を行うことができます。ただし、本人に不利益があると判断されれば、後見人が売却を拒否することもあるため、必ずしも希望どおりに進むとは限りません。

また、後見制度の運用は原則として長期に及ぶため、売却後も後見人が本人の財産管理を継続することになります。

いずれにせよ、認知症によって名義人の判断能力が失われた状態では、形式上の「同意」では済まされません。法律的に適切な手続きを踏んで進めることが、最終的なトラブル防止にもつながります。

関連記事:共有名義人が認知症になったら、不動産は売却可能?成年後見人制度とセットで解説

ワケガイなら共有名義の土地も迅速に買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有名義や持分不動産の売却を専門とする不動産買取サービス「ワケガイ」を提供しています。

共有名義の土地は、売却や活用に全員の同意が必要なため、ひとりでは動かせず、時間だけが過ぎてしまうケースが少なくありません。特に相続で名義人が増えていたり、共有者の一部が認知症・行方不明といった状況になると、一般的な仲介では売却が極めて困難です。

ワケガイでは、そうした共有不動産でも単独名義人からの買取が可能ですので、まずはお気軽に無料査定をご活用ください。

まとめ

共同名義の土地は、権利を平等に持ち合う形ではあるものの、実際の活用や売却には全員の同意が求められるなど、思っている以上に制約の多い状態です。

特に相続によって自然発生的に共有名義になっているケースでは、意識的に整理しない限り、代を重ねるごとに手続きが煩雑化し、動かせない不動産として価値を損ねていく恐れがあります。

名義人のうち誰かが認知症になったり、所在が不明になったりする前に、共有状態の解消や管理方針の取り決めをしておくことが大切です。「土地を今後どう扱うのか」について。将来を見据えて話し合いと準備を始めましょう。